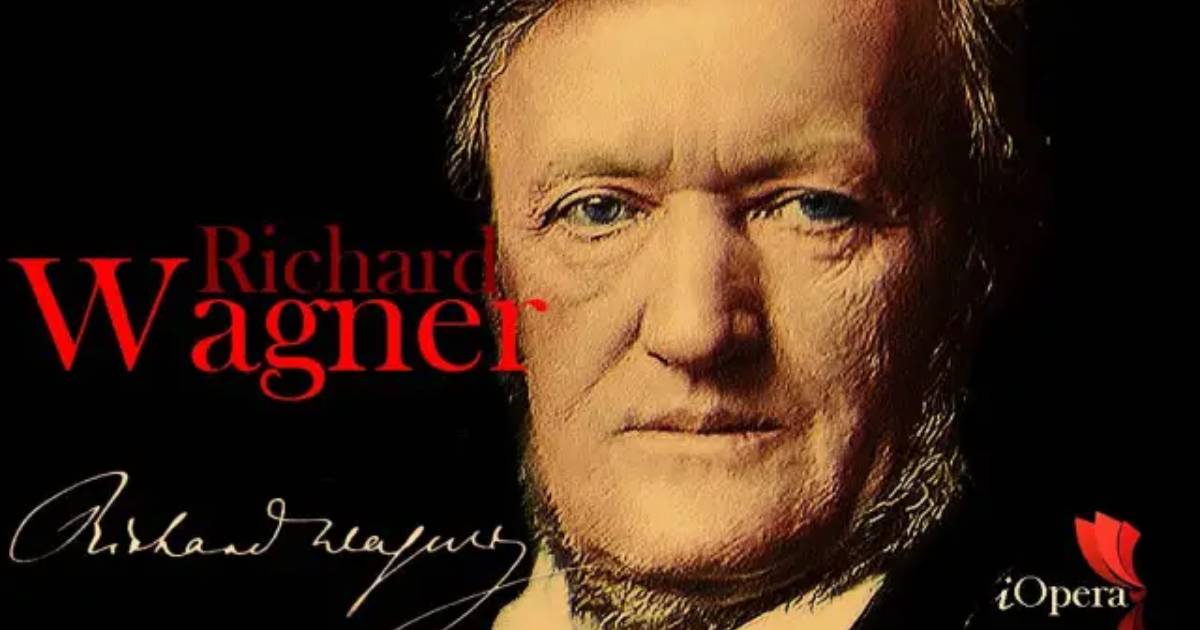

Una vez mas reproducimos en Periodismo de Izquierda un articulo del prestigioso periodista rosarino, residente hace varios años en España, Pablo Francescutti. En esta oportunidad nos encontramos con un riguroso análisis desde una óptica absolutamente desprejuiciada acerca de la vida y la obra de Richard Wagner, el trascendental compositor, que tal vez equivocadamente, haya sido vinculado de manera indisoluble a la historia del Nazismo. ¿Será así? Extraemos este artículo publicado por la revista Viento Sur y agradecemos a Pablo la autorización para su reproducción.

Convertida su música en estandarte del nacionalismo germano por los nazis, y su teatro de Bayreuth en icono de la distinción de la alta burguesía -por no hablar del gusto de Richard Wagner por codearse en su vejez con la aristocracia y la realeza-, el compositor y su obra parecen antitéticos a los valores de la izquierda. Sin embargo, en los últimos años se viene intentando rehabilitar su faceta de artista comprometido con la revolución, la lucha contra el clero y con la creación de un arte para el pueblo. ¿Tiene asidero esta interpretación?

Hace poco tiempo, dos filósofos de izquierda rompieron lanzas por Richard Wagner. Slavoj Zizek calificó a la tetralogía del anillo de los Nibelungos de “narrativa comunista”, y su amigo Alain Badiou –otro fan del músico- discernió en ella la escenificación del sujeto escindido y sus múltiples subjetividades, además de intuir en el final de El Ocaso de los Dioses “la emergencia de una humanidad genérica”. A mí, habituado a ver en esta musicalización de sagas nórdicas, con su culto a los aristocráticos héroes guerreros, la quintaesencia del romanticismo obnubilado por la Edad Media y su atrezo de caballeros andantes, espadas mágicas, amor cortés y dragón incluido, tales afirmaciones me chocaron. Con indagar un poco descubrí que la recuperación izquierdista de Wagner viene de lejos: ya en 1883, George Bernard Shaw, un dramaturgo irlandés con simpatías socialistas, hizo en 1883 una lectura del ciclo del Anillo como un ataque al capitalismo rampante.Y el año pasado, el Museo Histórico Alemán organizó el simposio internacional Marx and Wagner. Capitalism and German Sentiment, dedicado a buscar y establecer conexiones entre ambos.

Como he dicho, todo eso no podía resultarme más desconcertante. Sabía de sobras el uso y abuso que el nazismo había hecho del músico, pero no me había molestado en ahondar en el asunto. Para mí, el universo wagneriano apestaba a naftalina, y lo asociaba a fornidas sopranos tocadas con cascos con cuernos del cual colgaban rubias trenzas postizas: una reliquia venerada en los cenáculos de la “Alta Cultura”. Tampoco formaba parte de mi bagaje en música clásica, heredado de mi padre, un melómano de Radio Nacional y tocadiscos monoaural. Nuestra modesta discoteca no contaba con una sola ópera (mi viejo decía que apenas algunas arias valían la pena), y en los hábitos familiares no figuraba pasarse cuatro horas en un teatro degustando a Verdi, Mozart o Puccini. Lo único que yo conocía de Wagner era el fragmento de la cabalgata de las Valquiria inmortalizado en el episodio del ataque de los helicópteros en Apocalypse Now: un prodigio de montaje visual y sonoro que, en el fondo, reforzaba la asociación entre el músico y las apoteosis de la destrucción.

Aun así, picado en la curiosidad y venciendo la inercia de los prejuicios, me zambullí en el tema. Pronto descubrí que el grueso del debate gira en torno a la interpretación de la tetralogía formada por El Oro del Rin, La Valquiria, Sigfrido y El Ocaso de los Dioses. Curiosamente, las polémicas pasan por alto Rienzi (1843), su ópera abiertamente revolucionaria. Ella escenifica la vida de un político de la Italia prerrenacentista, Cola di Rienzi, un tribuno del pueblo que pugnó por una sociedad igualitaria y que, acosado por la aristocracia y la iglesia, y finalmente abandonado por la gente, tuvo trágico fin. Algunas barruntan que la omisión se debe a sus deudas con el estilo francés, muy alejado de las innovaciones compositivas y narrativas que le granjearon la fama a Wagner.

Ponderar las interpretaciones de Shaw, Badiou y Zizek me obligó a internarme en la densa estructura narrativa del cuarteto operístico. Sucintamente, versa sobre la lucha por un anillo mágico forjado con el oro arrebatado a las sirenas del Rin, un robo que acarrea una maldición: la imposibilidad del amor. Entre los contendientes figuran un nibelungo (un pueblo de enanos que habita en las profundidades, entregado a la extracción de metales preciosos a la manera de los enanitos de Blancanieves); los dioses del Valhalla (algo así como un olimpo germánico); y un héroe matador de dragones, Sigfrido. Al final, el oro maldito arrastra a todos a la perdición.

Un cuento de hadas sin final feliz

Así expuesto, tenemos un esquema propio del cuento de hadas, cuyos protagonistas se disputan un objeto que puede colmar una falta o reparar un desequilibrio social, político, moral, etc… En estas disputas el bien suele triunfar (el héroe obtiene el oro, la princesita, el reino…), pero en la recreación hecha por Wagner buenos y malos fracasan por igual. Sí, el oro es devuelto a las sirenas, pero al precio de un desastre de magnitud cósmica. Precisamente esta diferencia con las leyendas que los románticos alemanes elevaron al rango de épica nacional nos ofrece pistas para identificar las novedades introducidas por el músico y, por esta vía, afinar la interpretación de su idiosincrasia.

Un análisis mitológico rudimentario basta para detectar en la trama un poso mítico incubado en la Edad de Bronce, inspirado en la metalurgia y rendido al fetichismo de objetos metálicos que poseen o confieren poderes mágicos (la espada Excalibur del Rey Arturo, el ejemplo paradigmático). Artículos de esa clase no faltan en el ciclo wagneriano (el anillo de oro, la espada Notung), ni tampoco los enanos, con una diferencia: si en el cuento maravilloso los diminutos seres simbolizan las fuerzas telúricas (es decir, la naturaleza), la morada de los nibelungos, Nibelheim, es un infierno industrial de forjas ensordecedoras, vapores, lluvias de chispas y efluvios sulfurosos donde los trabajadores del metal sudan la gota gorda bajo las órdenes de Alberich, el primer ladrón del anillo. Su asimilación al proletariado fabril constituye una novedad respecto del mito original.

Otra sugestiva diferencia: el héroe acaba mal; recupera el anillo pero al conseguirlo atrae la maldición y muere asesinado. No pertenece al subsuelo nibelungo ni al cielo divino; su lugar es la tierra, la morada de la humanidad. Y no es el fatídico destino sino su libertad, su voluntad, -la esencia de su condición humana-, manifiesta en el amor libremente elegido, lo que determina su suerte. Shaw quiso ver en él un trasunto de Mijaíl Bakunin, el ácrata amigo de Wagner: el héroe antisistema cuya rebelión se salda en un fracaso. La comparación suena excesiva; menos forzado me parece asociarlo a la juventud heroica y sin ataduras que expresa lo mejor del género humano.

Recapitulando: el argumento relata la historia de una loca ambición que siembra el mal y la destrucción por doquier. El anillo pasa de unas manos a otras siempre por medio de la violencia, como si se propusiese ilustrar el apotegma anarquista “La propiedad es un robo”, según observó Jean François Candoni. Por su posesión muere hasta el apuntador, como quien dice, y el Valhalla es consumido por las llamas, marcando el fin del antiguo régimen avalado por la ley divina.

En la Unión Soviética, donde Wagner fue puesto en escena con relativa frecuencia hasta la invasión alemana de 1941, algunos críticos intuyeron en esa narración una alegoría de la revolución de 1848, sin el final feliz que hubiera significado la apertura de una nueva era tras la muerte de la monarquía divina. Y lo imputaron a la desmoralización del autor subsiguiente al fracaso del levantamiento. Sondear esta hipótesis nos conduce por otros derroteros: a la compleja vida del compositor.

Un revolucionario frustrado

Efectivamente: otro flanco de abordaje al ciclo del Anillo lo proporciona la vida de su creador. Aunque este ángulo es despreciado por formalistas y estructuralistas, enemigos de apartarse un milímetro del texto o de introducir en el análisis aspectos de la personalidad del autor, la posición del artista en su campo social de actuación (su relación con los demás músicos de su época, en especial), arroja una luz nada despreciable sobre sus elecciones artísticas, desnudando su sentido estratégico en la lucha por la diferenciación y el éxito dentro del citado campo de fuerzas.

¿Y qué nos enseña la biografía de Wagner? Pues que su tetralogía comienza a tomar forma con un libreto que comenzó a escribir precisamente en 1848. No es un dato menor: es la fecha clave de los movimientos revolucionarios del siglo XIX, como 1789 lo fue del siglo XVIII y 1917 del XX. Wagner, a la sazón con 35 años de edad, se ganaba la vida como director de la orquesta real de Dresde. En aquel año y en el siguiente alternó su trabajo con la batuta con la creación de sus primeras óperas y la militancia en el nacionalismo democrático -un movimiento bastante a la izquierda para la época-, codeándose con personajes como el incendiario Bakunin.

De esas fechas data un escrito en el que, con una retórica similar a la del Manifiesto Comunista, redactado en 1848—, declara: “Un tremendo movimiento recorre el mundo: es la tormenta de la revolución europea; todos están tomando parte de ella, y el que no la apoya impulsándola, la fortalece resistiéndosele”. Su autor se sumó a la sublevación en contra de su empleador, el rey de Sajonia, después de que este traicionara la constitución liberal que había jurado defender. La revuelta, como casi todas las de la época, fue sofocada con el baño de sangre. Wagner, que había gestionado la compra de fusiles para armar al pueblo, perdió su empleo, su nombre apareció en carteles con el letrero “Buscado” y, para salvar el pellejo, emprendió un exilio que duró 12 años.

En ese largo período, el fugitivo fue ninguneado por el mundillo musical y perseguido por los acreedores, sin dejar de escribir sobre su doctrina artística ni de componer óperas. Completar el Anillo le insumió 25 años, hasta que en 1874 le puso punto final en Alemania, a donde había regresado en 1861 después de que se anulara el pedido de busca y captura emitido en 1849.

Puestos a explorar su biografía, no viene mal echar mano del paratexto: los prólogos, epílogos, portadas, declaraciones del autor y campañas publicitarias cuya inclusión en el análisis textual fue defendida con solvencia por Gerard Genette. En nuestro caso, nos contentaremos con dos afirmaciones formuladas por Wagner: la primera, que su esposa Cósima registró en sus diarios a raíz de su visita a Londres, reza: “Aquí el sueño de Alberich se ha cumplido. Nibelheim, dominación mundial, actividad, trabajo, por doquier se percibe la presión del vapor y la niebla”.Y en la segunda, sacada de un ensayo de 1881, señala en el oro “el demonio que estrangula la inocencia de la humanidad”, y equipara el anillo mágico a “una cartera de acciones”. Estas evidencias paratextuales acreditan que el retrato del Wagner anticapitalista no tiene nada de forzado.

Entre Hegel y Schopenhauer

Qué ideología profesaba Wagner? Existe acuerdo en que estaba influenciado por los Jóvenes Hegelianos o Hegelianos de Izquierda, y en particular, por una de sus cabezas, Ludwig Feuerbach. A estos les separaba de Hegel su adhesión incondicional al Estado prusiano, cuyo autoritarismo denostaban; la negativa del maestro a hablar del futuro (ellos eran utopistas); su luteranismo ellos propendían al ateísmo); y su actitud contemplativa, pues dichos jóvenes querían acción, acción y más acción: comenzaron exigiendo la ruptura del Estado con la religión y el establecimiento de una monarquía constitucional; y acabaron predicando la instauración de la república y la unidad nacional mediante la supresión de reinos, principados y ducados por la vía de las armas.

Los Hegelianos de Izquierda representaban a la intelligentsia alemana inflamada por la Revolución Francesa y exasperada por su entorno conservador y por la fragmentación de su patria en 39 entidades soberanas consecutiva a la disolución del Sacro Imperio Germánico, que impedía la ansiada unidad nacional. Eran, en dos palabras, demócratas radicales. Hacia 1845, el movimiento, acorralado por la persecución política y el cierre de sus órganos de expresión, se disolvió[1].

Wagner navegaba en la estela de esta corriente. Dedicó a Feuerbach su ensayo La obra de arte del futuro (1849), y en su autobiografía lo reconoció como “el partidario de una liberación implacablemente radical del individuo de las ataduras de concepciones asociadas con la creencia en la autoridad tradicional”. Pero aunque detestaba la religión como Feuerbach, reivindicaba lo sagrado. Su estrategia artística consistía en arrebatar a los dioses la sacralidad para otorgársela al arte (léase: a su propio arte). Contra Hegel, que se oponíaal mito por su falta de historicidad, sus discípulos disidentes creían que podía servir para aludir a la historia, más concretamente, a la contemporánea. Esta convicción fue llevada a la práctica por Wagner: no recurrió al mito para conciliar simbólicamente una contradicción, sino para cuestionar un orden indigno de existir.

La otra gran influencia, reconocida por él mismo, fue Schopenhauer: el filósofo alemán, melómano y flautista. A su desesperanzado magisterio Shaw le atribuye el pesimismo que transpira el desastroso desenlace de El Ocaso de los dioses. Agreguemos al cóctel unas gotas de anarquismo, instiladas por el ambiente levantisco del 48, la compañía incendiaria de Bakunin—amigo, vecino y compinche de rebeldías—, y la lectura de Proudhon, visibles en la descripción negativa que hace de la propiedad privada y del poder y sus mezquinos tejemanejes en las citadas composiciones.

En resumidas cuentas: Wagner tenía una ideología progresista un tanto confusa, por así decir. En plena resaca de la experiencia revolucionaria, podía declararse en una carta a Julie Ritter “una de esas personas para quienes la misma idea de capital asociada a los dividendos constituye un fenómeno perfectamente inmoral”; y casi al mismo tiempo redactar El Judaísmo en la Música (1850), un clásico del antisemitismo que le vincularía inextricablemente al racismo hitleriano.

Revolucionario en el arte y en la política

Ideología aparte, casi nadie discute que su renovación de la ópera como “obra de arte total” e innovaciones como el uso del letimotif (frase musical corta y recurrente utilizada para definir a un personaje, un estado de ánimo, un acontecimiento…) figuran entre los mayores hitos de nuestro canon musical. Ciertos estudiosos han querido despolitizar su producción aduciendo que Wagner solo aspiraba a “revolucionar el arte”. Pero un examen atento basta para desautorizar cualquier intento de enclaustrar en una hermética esfera estética una obra medularmente política.

Para Wagner, la música instrumental alejaba al individuo de la sociedad; de ahí la importancia que otorgaba a la voz. La orquesta, por su parte, asumiría las funciones del coro griego, comentando la acción con sus letimotifs. Para él (y para los Jóvenes Hegelianos), el arte es un producto social. La ópera debía ser pública; solo así serviría a la revolución político-estética (la unidad de lo político y lo artístico prefigura un rasgo distintivo de las vanguardias del siglo XX). Sus bestias negras eran Rossini y Meyerbeer, los compositores que suministraban a los públicos conservadores de la Europa de la Santa Alianza melodramas ligeros, efectistas, laxamente articulados y despolitizados.

En los pasos del materialista Feuerbach, se fijó la recuperación del sensualismo reprimido por el puritanismo protestante. Para el filósofo, el altruismo y el amor eran todo lo contrario de los valores propugnados por la sociedad mercantil; y Wagner, su atento seguidor, en el Anillo contrapuso el amor al oro, confiriéndole a aquel una intensidad cuasiorgásmica en Tristán e Isolda. Similar mirada le llevó a condenar la división del trabajo y la ultraespecialización impuesta por la civilización industrial. La fusión de drama, música, poesía y canto no era para él una mera aspiración estética, sino el corazón de un programa dirigido a reunir lo que el capitalismo separaba.

En una carta a su amigo Theodor Uhlig, le explicó que con su magnum opus del anillo pretendía “dejar claro a los hombres de la Revolución el significado de la Revolución, en su más noble sentido”. Y en otra misiva al mismo destinatario, declaró que su representación “es algo que solo puede concebir después de la Revolución; solamente la Revolución puede ofrecerme los artistas y la audiencia que necesito. La Revolución venidera debe necesariamente poner fin a todo este negocio teatral nuestro: debe perecer, y ciertamente así será: es inevitable”. La búsqueda de un público futuro —y a cuya formación el artista debe contribuir— prefigura otro rasgo de las vanguardias. Tal era el rol que Bayreuth, espacio utópico de comunión entre el público y el arte, debía desempeñar.

En su concepción inicial, el Bayreuth Festspielhaus celebraría la liturgia del “arte total”: una religión laica al servicio de la humanidad y accesible a las masas (es decir, entradas baratas). Cuenta Axel Ross que, en sus últimos años, Wagner se dolió de la degradación de su “festival sagrado” en un despliegue del más crudo comercialismo reservado a las élites dispuestas a pagar cifras prohibitivas para asistir a sus maratónicas representaciones embutidas en las incómodas butacas que el músico había diseñado con el ánimo de que nadie pudiera dormirse en una función.

Wagner destronó al poeta de su estatuto de voz del pueblo y de la nación para colocar en pedestal al músico (vale decir, a él mismo). La jugada revela todo su sentido cuando la consideramos en el seno del campo artístico en el que se movía: al calificar a la ópera (su idea de la ópera, claro está) el sumun del arte nuevo y proclamarse él mismo su adelantado y máximo exponente, se apoderaba del centro y arrinconaba a todos sus competidores en el terreno musical y en el de las artes en general.

Vuelta al redil

En su carrera hay un punto de inflexión: el fin del exilio y la vuelta a la patria. Su regreso estuvo vinculado al mecenazgo del jovencísimo rey Luis II de Baviera, uno de los primeros “wagnerianos” (de su apurada situación económica da fe la sospecha con la que recibió la real proposición de ayuda en su domicilio vienés: la tomó por una treta de sus acreedores para atraerlo a territorio alemán y una vez allí encarcelarlo por deudas). Tener a una cabeza coronada cubriéndole las espaldas, o mejor dicho, los bolsillos, no incentivó mucho que digamos su talante libertario. El retorno al redil se consumó con la constitución del Imperio alemán en 1870, tras la victoria militar de Prusia sobre Francia: Wagner se prosternó ante el flamante emperador Guillermo I e intrigó sin éxito para que su obra fuera consagrada música oficial del Segundo Reich, aunque el fracaso no le libró de ser motejado de “músico de Estado” por Marx. No vivió lo suficiente para tener el pequeño consuelo de oír el leitmotiv del dios Wotan incorporado al claxon del káiser Guillermo II.

El viraje conservador se completó en Parsifal, siendo Nietzsche el primero en denunciarlo con la indignación de un amante traicionado. El libreto se basa en la leyenda germana del Santo Grial. Levi-Strauss enseñó que tiene por sustrato un modelo universal: el mito del Rey Pescador, reelaborado en la Europa medieval en la saga del Rey Arturo y en el Parzival de Von Eschenbach. Wagner se aproximó a él en Lohengrin (1850), cuyo héroe epónimo es hijo de un custodio del Santo Grial; y lo desarrolló a fondo en Parsifal, estrenada un año antes de su muerte en 1883.

La trama: Parsifal, el casto caballero, versus el malévolo mago Klingsor que ha robado la lanza sagrada a la cofradía del Grial. En esta ocasión, y tras la superación de los preceptivos obstáculos, el desenlace es exitoso: Parsifal recobra el arma y con ella cura al rey Amfortas, un avatar del Rey Pescador. Mas en vez de cantar al erotismo libre, se celebra la resistencia a la tentación sexual. El valor central es la redención. La religiosidad sin iglesia de Wagner alcanza su acmé (el héroe es un sosías de Cristo); y en vez de subvertir la autoridad, se ensalza a la militarizada orden monacal.

Su recepción fue desigual: unos la encontraron sublime (Mahler); otros la rechazaron (Shaw); y hubo quién se conmovió con la música al tiempo que deploraba el argumento (Nietzsche). A este último le sacó de quicio la reivindicación de la castidad -reñida con los instintos naturales tan queridos por él-; peor todavía: la tramoya de humo, fragancias e iluminación que tantos éxtasis le había prodigado se le antojaba la fantasmagoría tramposa que más tarde denunciaría Adorno.

Pero el aburguesamiento del artista no redujo su influjo en los públicos progresistas. La socialdemocracia le consideraba parte distinguida de los tesoros culturales que al proletariado le correspondía heredar. En los primeros años de la Unión Soviética, la marcha fúnebre de Sigfrido se tocaba en los homenajes a los revolucionarios caídos; todavía más, Lenin —admirador del músico— levantó el veto impuesto a su obra por el zar Nicolás II y abarató el precio de las entradas, cumpliendo el sueño del compositor de que su arte llegara a las masas. Y Serguéi Eisenstein dirigió La Valquiria en el teatro Bolshói en 1940, en homenaje a la amistad soviético-germana sellada en el pacto Ribbentrop-Molotov. Pero la admiración se trocó en placer culpable o rechazo visceral a medida que los gestores de Bayreuth hacían de su sala de conciertos una plataforma de lanzamiento del nazismo y Hitler ungía a Wagner como músico emblemático de su régimen. Pero fue necesaria la invasión nazi de 1941 para que el Kremlin y sus intelectuales se decidieran a condenarlo por reaccionario y chauvinista, un anatema que ha resultado duradero.

Un Wagner para todos los gustos

Resumiendo mucho, su trayectoria política se ajusta a un patrón conocido: el del partidario del nacionalismo democrático y popular que deviene el conformista adherente a un nacionalismo autoritario y burgués. También al del liberal que, en sus años mozos, se siente tentado por el anarquismo (en cierto sentido, un liberalismo de extrema izquierda) y clama por la demolición de la iglesia y el Estado, y luego, cuando peina canas, vuelve al redil del orden establecido. E igualmente, a la del artista contestatario e innovador que, harto de las dificultades para dar salida a su creatividad, reconduce su “revolución” a un plano estético digerible para el establishment; eso sí: siempre convencido de que, pese a unas mínimas concesiones, se ha mantenido fiel a sus principios.

En cualquier caso, el recorrido por los meandros del Wagner superstar me ha convencido de que la interpretación izquierdista de su obra no tiene nada de traído de los pelos, ni tampoco la convicción de que de ella puede sacarse un oro que no esté maldito (esto es, la promesa de una vida mejor). Y lo digo sin inferir de mi dictamen indicación o prescripción alguna para la fruición de sus creaciones (en cuestión de gustos estéticos me he vuelto de lo más tolerante). Pero sí defiendo que ninguno de sus defectos le resta méritos como un fundador de la modernidad artística y promotor de una de sus máximas aspiraciones: la creación de un arte de calidad al servicio del pueblo.

La otra conclusión —más personal—a la que he arribado ha sido una toma de conciencia de cuánta influencia de Wagner yo había recibido sin saberlo. Lo puedo verificar en mi veneración juvenil del cine como “arte total”, en mi exposición a los efectos especiales y bandas sonoras de Hollywood saturadas de leitmotifs (los ominosos pasos marciales que anuncian la aparición de Darth Vader o el ostinato de notas graves que alerta del escualo en Tiburón…), y en la “musicolatría” que domina nuestra cultura y a la que Wagner tanto alentó con su énfasis en su consumo masivo de la música.

Volviendo al compositor, se ha vuelto un lugar común afirmar que su carrera consiste en un viaje de Feuerbach a Schopenhauer, un tránsito del optimismo materialista al pesimismo idealista. Pero su itinerario no es tan lineal; en el Anillo hay optimismo y pesimismo a partes iguales; Los maestros cantores de Núremberg festejan a la burguesía teutónica medieval; y Parsifal exalta la redención brindada por un sucedáneo del cristianismo. Precisamente en la dificultad de trazar netas divisiones radica el hechizo sonoro y la vigencia de su legado, pues sus contradicciones y claroscuros, su mezcla de revolución y reacción, habilitan las lecturas y puestas en escena más dispares.

Ahí tenemos el escandaloso Tannhäuser de la Opera de Düsseldorf en 2013, con campos de concentración, cámaras de gas y matones de la SS; o a quienes toman el Anillo como un oblicuo manifiesto anticapitalista y vislumbran en el final de El Ocaso de los Dioses una promesa de liberación social. Estas perspectivas coexisten con las que ven en la tetralogía la plasmación de arquetipos intemporales (el Wagner desnazificado que desde 1951 se escenifica en Bayreuth); con las que insisten en denunciar al apólogo del chauvinismo germano (sobre todo en Israel[2]); y con las de quienes aducen que, habiendo tanto nacionalismo en Wagner como en Verdi, lo mejor es pasarlos por alto y disfrutar de su música. No nos extrañemos si más temprano que tarde se estrena un montaje en clave queer, pues en tan copiosa obra hay toques de androginia e identidades sexuales fluidas en los que apoyarse.Y es que, como dice Zizek: “La batalla por Wagner no ha finalizado”.

Luis Pablo Francescutti es sociólogo, periodista y profesor de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid

Notas

[1] El joven Karl Marx, que revistaba en sus filas, se distanció de ellos en 1842 por cuestiones tácticas: temía que su radicalismo verbal les enajenase las simpatías de la clase media liberal que financiaba la Gaceta Renana que dirigía. Su ruptura teórica se expresó en La Sagrada Familia (1844), ensayo al alimón con Friedrich Engels, donde demuele la confianza de los Jóvenes Hegelianos en la posibilidad de una democratización verdadera en el marco del capitalismo.

[2] Algunos supervivientes del Holocausto se niegan a que en su país se interprete la misma música que en los campos de exterminio. Pero la verdad histórica es que en Auschwitz y otros similares, las bandas musicales tocaban valses y música ligera, más para deleite de sus funcionarios que de los reclusos. ¿A quién se le ocurriría amenizar las faenas cotidianas con los solemnes cuando no melancólicos temas wagnerianos? Quizás algún comandante de campo escuchase a Wagner en el gramófono de su hogar; pero la inmensa mayoría de los cuadros nazis —elementosde gustos más bien vulgares— se resistía a las interminables veladas wagnerianas, pese a las entradas regaladas por el Fürher.