Índice

1.- Introducción

2.- Antecedentes de la lucha antimanicomial

3.- Historia de la salud mental en Argentina: De la ideología manicomial a la salud mental como derecho humano

4.- De la farsa kirchnerista a la tragedia libertaria

5.- Ley Nacional de Salud Mental. Debates y perspectivas.

6.- Más allá del principio presupuestario: el problema político-ideológico de la LNSM

7.- Políticas de salud mental en el sistema de salud: Desigual, descentralizado y fragmentado

8.- Programa de la izquierda revolucionaria: hacia una sociedad sin manicomios

- – Introducción

El presente texto es el resultado de una primera elaboración en conjunta entre militantes y simpatizantes del MST quienes nos desenvolvemos en el campo de la salud mental. Hace un tiempo que nos venimos reuniendo para debatir políticamente sobre la coyuntura en torno al avance de las políticas de ajuste en la salud mental pública, la situación de la Ley Nacional de Salud Mental (De ahora en adelante LNSM), y las posiciones de la izquierda en cuanto a un programa desmanicomializador. Este primer documento se enmarca en la perspectiva de formalizar un órgano al interior del partido en el cual se canalicen los debates en torno a la política de salud mental, desde una óptica revolucionaria y antimanicomial.

Partimos de la base de que la institución manicomial no cura. El manicomio es una creación de la modernidad capitalista para segregar y excluir a uno de los sectores más marginales de la clase trabajadora: lxs locxs. Históricamente, con la excusa de “curar” a los pacientes “enfermos” de su locura, se les ha privado de su libertad (internado) de manera prolongada en el tiempo sin ofrecer una alternativa real al encierro, basando los abordajes “terapéuticos” en el control, vigilancia, disciplinamiento, castigo, patologización y medicalización de la diferencia subjetiva.

El manicomio desde sus orígenes ha utilizado a la psiquiatría como un instrumento legitimador de la ideología manicomial-asilar. Aclaramos que no se trata de la psiquiatría, ni que estamos en contra de lxs psiquiatras, sino de la utilización que el modelo médico hegemónico hizo del discurso psiquiátrico de carácter medicalizante, reduccionista y biologicista, para instalarse en el sistema de salud como paradigma predominante. Desde esta concepción se entienden los padecimientos mentales reducidos a causas únicamente biológicas-orgánicas, dejando de lado las determinaciones sociales, históricas, políticas, económicas y culturales, contribuyendo de esa manera en ocultar, entre otras cosas, el cómo la clase social y la lucha de la clases atraviesan la producción del sufrimiento subjetivo. Tal como refiere el psiquiatra italiano Franco Basaglia, detrás de todo síntoma psíquico subyace un conflicto social.

Habiendo hecho esta aclaración, nosotrxs estamos convencidxs que la izquierda revolucionaria debe incluir en su programa, no sólo el cierre de los hospitales psiquiátricos, tal como se establece en nuestra Ley Nacional de Salud Mental [1], sino que fundamentalmente la apuesta por la desmanicomialización de la sociedad en su conjunto.

Esta es una tarea larga y ardua porque implica desmontar un paradigma que perdura hace siglos, teniendo en cuenta que la lógica manicomial no se acota a los muros del hospital, sino que tiene que ver con un sistema de creencias de cómo se entiende la locura en la sociedad, lo cual tiene consecuencias directas en las prácticas sociales en general, y las prácticas en salud mental en particular. Es por ello que no es suficiente cerrar los manicomios si esa lucha no se articula con desmontar las lógicas manicomiales de segregación, exclusión, normalización, patologización y psiquiatrización.

Por ello sostenemos que la lucha por el cumplimiento de la Ley Nacional de Salud Mental no se agota en la cuestión meramente legal-institucional-económica (como cree un sector de la izquierda), sino que también a una lucha ideológica y cultural. En ese sentido, no hay transformación socioeconómica e institucional sin una transformación subjetiva. En última instancia, se trata de la modificación de las prácticas concretas en el campo de la salud. Aumentar el presupuesto, ampliar los dispositivos comunitarios, reconvertir los hospitales psiquiátricos en hospitales generales, puede convivir fácilmente con la lógica manicomial, de maneras más o menos encubiertas.

No está demás mencionar que apoyamos las luchas gremiales y sindicales por mejoras en las condiciones laborales, entendiendo que no hay proceso de desmanicomialización integral si no se garantizan los derechos laborales del conjunto de lxs trabajadoxs que ponen el cuerpo en los distintos dispositivos e instituciones de salud. Ahora bien, aclaramos que lo sindical no se reduce a la pelea por los derechos laborales, sino que también a la participación colectiva y democrática de lxs trabajadorxs, usuarixs y la comunidad en la construcción de saberes acerca de la salud/salud mental.

Por último, sostenemos que la lucha por la desmanicomialización debe ser una militancia que surja desde abajo hacia arriba, y no desde arriba hacia abajo, como nos quiere hacer creer el peronismo[2]. Necesitamos un movimiento amplio y transversal en el que confluyan lxs trabajadorxs de la salud, agrupaciones de pacientes, ex usuarixs y familiares, sobrevivientes de la psiquiatría, organismos de derechos humanos, la cultura y las artes, el sindicalismo combativo, colectivos de personas con discapacidad, etc., que sirva como plataforma para exigir que se cumpla la Ley Nacional de Salud Mental en todos los niveles, y, al mismo tiempo, contribuir en la batalla cultural e ideológica por la desmanicomialización integral de la sociedad.

- – Antecedentes de la lucha antimanicomial

Las luchas en el campo de la salud mental poseen una historicidad que vale la pena recordar, sobre todo considerando que el relato liberal sobre la salud mental es enunciado desde un posicionamiento academicista, cientificista y profesionalizante .En cambio, lo que se propone en este texto es abordar estas luchas desde el punto de vista de la clase trabajadora, para dar cuenta de las disputas e intereses antagónicos que han marcado históricamente este campo.

Primero debemos remontarnos a mediados del siglo pasado, periodo marcado por profundas convulsiones sociales y políticas en todo el mundo. En ese contexto, especialmente en Europa y Estados Unidos, aparece lo que se conoce como el movimiento antipsiquiátrico, una corriente contracultural y antiinstitucional que, con sus diversos enfoques y doctrinas, podríamos decir que plantea tres grandes críticas: 1) La psiquiatría tradicional como dispositivo de control social, patologización y normalización de la locura, 2) Los hospitales psiquiátricos (manicomios) como lugares de encierro, segregación y exclusión de las personas internadas en los mismos 3) Las violaciones a los derechos humanos de lxs pacientes internadxs.

Dentro de ese movimiento encontramos diversas experiencias prácticas y producciones teóricas. Los nombres más reconocidos son David Cooper en Inglaterra, Felix Guattari en Francia, Franco Basaglia en Italia, Thomas Sanz en Estados Unidos, etc. Tal vez el más reconocido es el nombre del psiquiatra italiano quien lideró un movimiento social y político por el cierre de los manicomios en su país que derivó en su efectivo cierre a partir de la promulgación de la Ley 180 (Más conocida como ley Basaglia) en 1978, la cual estableció la abolición de los manicomios y la creación de una red de dispositivos comunitarios y territoriales. Gracias a esa lucha política, social y cultural que desde 1989 en Italia no existen los manicomios.

La experiencia italiana particularmente ha sido un faro para los movimientos antimanicomiales en América Latina en general (especialmente Uruguay y Brasil), y la Argentina en particular, siendo una referencia inclusive para la creación de la Ley Nacional de Salud Mental en nuestro país.

Basaglia fue de los primeros psiquiatras que no solo denunció públicamente las condiciones de vida indigna y la violencia institucional dentro de los manicomios, sino que elaboró teóricamente, desde un punto de vista marxista, la particular opresión que padecen lxs locxs. Para él, la condición de ser locx y pobre da cuenta de que la condición de clase determina el cómo serán atendidos y tratados en los hospitales. En una sociedad capitalista, mientras que los ricos se atienden en las clínicas privadas, los pobres son depositados en los hospitales psiquiátricos. A partir de esa diferenciación, las maneras de enfermar, curar y sanar dependen exclusivamente de la clase social. De esta manera, las personas internadas en los manicomios públicos podríamos decir que corresponden a los sectores más excluidos de la clase obrera. A la opresión producto de las desigualdades sociales hay que sumarle el estigma y la discriminacion que padecen por su situación de salud mental (asociada históricamente la locura con el paradigma de la peligrosidad), lo cual genera aún más segregación y exclusión, lo que el manicomio institucionaliza al recluirlos en un lugar de encierro.

De esta manera, la crítica antipsiquiátrica no se limita a los hospitales psiquiátricos en tanto islas aisladas del resto de la sociedad, sino que se enmarca en la crítica radical a la sociedad capitalista, en lo que refiere a las relaciones de poder, dominación y desigualdad entre clases sociales. En tal sentido, las dinámicas de poder que se expresan en el manicomio entre lxs profesionales y lxs usuarixs dan cuenta de las relaciones de poder más generales entre la burguesía y el proletariado. Así mismo, se ha cuestionado profundamente el negocio de la industria farmacéutica en relación a su papel en los procesos de medicalización y patologización de los padecimientos mentales, generando grandes ganancias privadas a partir de la venta masiva de medicación psiquiátrica.

- – Historia de la salud mental en Argentina: De la ideología manicomial a la salud mental como derecho humano

En el caso argentino, la historia de la salud mental, desde el punto de vista que proponemos abordarla, es decir, desde el punto de vista de la lucha de clases, es una historia de disputas de intereses contrapuestos. Podríamos situar el antagonismo entre, por un lado, la salud mental entendida como un derecho, en términos interdisciplinarios, intersectoriales, integrales, desde una perspectiva de derechos humanos y antimanicomial; y por otro lado, la ideología manicomial, caracterizada por su mirada individualista, biologicista y positivista, defensora de las instituciones de encierro, representada institucionalmente en el hospital psiquiátrico.

Acorde a Alejandro Vainer (2007), el concepto de “campo de la Salud Mental” proviene del movimiento higienista surgido al inicio del siglo XX en Estados Unidos, el cual planteó la necesidad de enfatizar los abordajes preventivos y comunitarios, en contraste a las lógicas de encierro propias del manicomio. Con el paso del tiempo, se dio un proceso de transformación de las prácticas y políticas en salud mental, en el que se fue desplazando la hegemonía psiquiátrica a equipos interdisciplinarios, una teoría a múltiples enfoques teóricos, y el manicomio a diversos dispositivos de atención y prevención. Este fue un cambio que apuntó a descentrar y desmonopolizar los tratamientos en salud mental, hasta ese entonces cooptados por la disciplina psiquiátrica y la institución manicomial. La prioridad comenzó a ponerse en la prevención y promoción de la salud mental en las comunidades.

En nuestro país este proceso comenzó a fines de la década del 50´ a partir de tres acontecimientos significativos: 1) La creación del Instituto Nacional de Salud Mental, 2) La fundación del primer Servicio de Psicopatología en un Hospital General (En el Hospital Lanús), 3) Se crea la carrera de Psicología en la UBA. Posteriormente en la década de los 60 y 70´, hubo una multiplicación de prácticas grupales y comunitarias dentro y fuera de los manicomios, creación de dispositivos ambulatorios y preventivos tales como los Centro de Día, Comunidades Terapéuticas, las primeras residencias de salud mental, etc. Ya con la dictadura cívico-militar del 76´, las experiencias grupales y comunitarias que se estaban llevando a cabo fueron reprimidas y prohibidas. Asimismo, se comenzó con una política privatizadora de la salud mental en función de favorecer los intereses económicos de los sectores privados.

De vuelta a la democracia en los 80´, si bien hubieron intentos de retomar los proyectos, experiencias y prácticas comunitarias y antimanicomiales que se desarrollaron antes de la última dictadura cívico-militar, esto no logro un desarollo amplio y transversal en el país, a excepción de la reforma antimanicomial en Río Negro.

Sí es destacable que en esta década aparece un movimiento nuevo desde el arte y la cultura con experiencias inéditas en la Argentina (e incluso con influencias en otros países de la región) como el Frente de Artistas del Borda, los festivales y congresos latinoamericanos de arte hacia la desmanicomialización, la Red Argentina de Arte y Salud mental, la Red Latinoamericana de Arte y Salud Mental, La Colifata y muchas otras propuestas y experiencias que fueron y son vigentes en la Argentina. Dichas experiencias trascendieron el campo de la cultura, generando a través de la información y el conocimiento, una concientización en importantes sectores de la base social y de la superestructura política, que influyó y produjo debates en la misma elaboración sobre la Ley Nacional de Salud Mental.

Las políticas neoliberales implementadas por el menemismo durante los 90´ conllevaron una desregulación y privatización del sector salud, quedando en manos del mercado. El sector salud se adentra en la lógica del costo-beneficio, beneficiando en el ámbito de la salud mental a las clínicas psiquiátricas privadas.

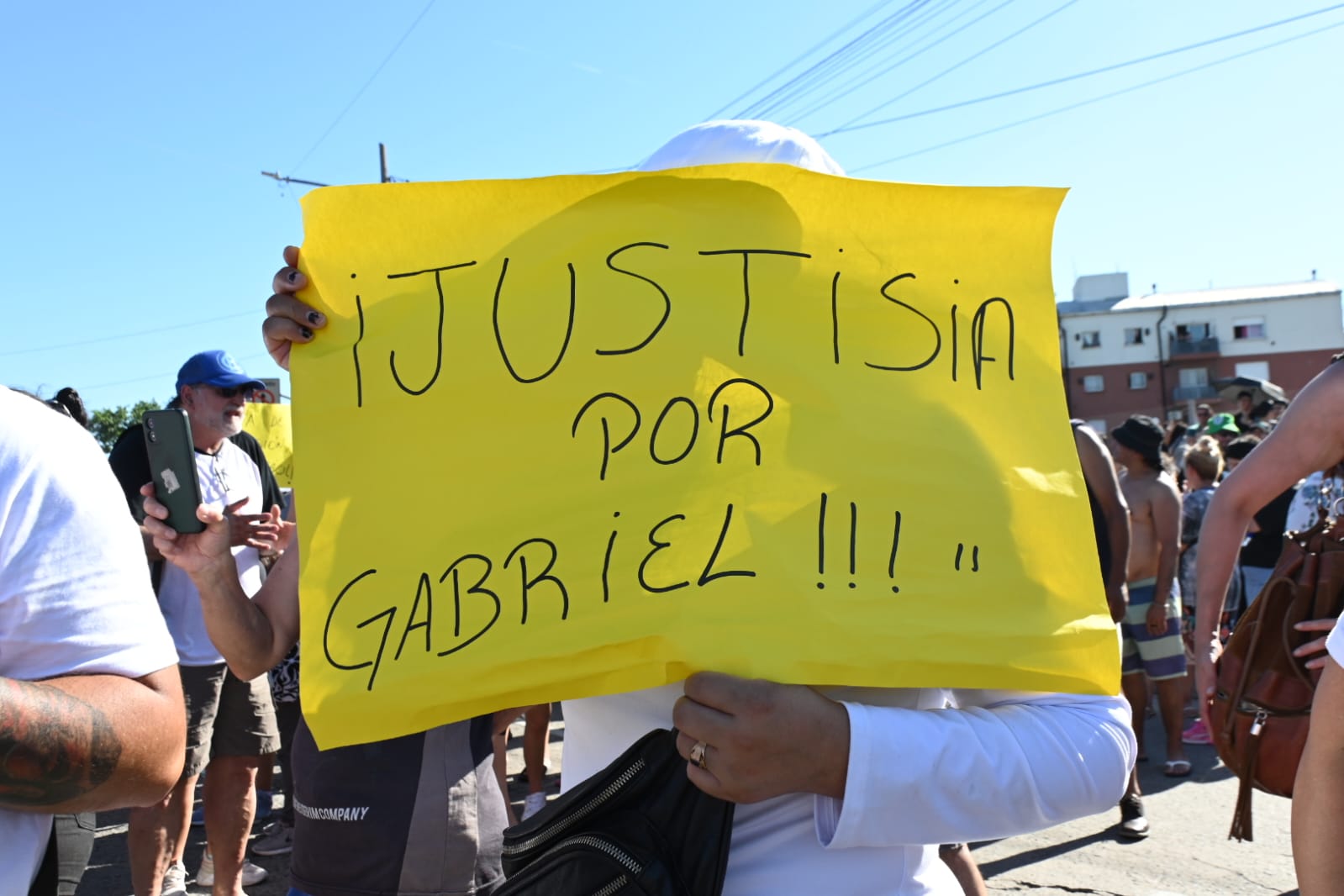

Ya en los 2000´, aparecen las primeras denuncias públicas de las condiciones de vida indigna en los manicomios. El informe del CELS llamado “Vidas arrasadas” saca a la luz las múltiples vulneraciones a los derechos humanos de lxs usuarios internadxs en los manicomios del país. A partir de ese informe que da inicio a un debate sobre una ley nacional de salud mental que garantice los derechos humanos de lxs usuarios del sistema de salud mental, con lo cual, después de varios años de debate, se promulga la Ley Nacional de Salud Mental el año 2010.

Podríamos decir que la aprobación de la LNSM es un triunfo para el conjunto de clase trabajadora. Nos referimos a lxs trabajadorxs de la salud, agrupaciones usuarixs, ex usuarixs y familiares, sobrevivientes de la psiquiatría manicomial y organismos de derechos humanos y de la cultura. Es un triunfo en la medida que, al menos en términos de marco regulatorio a nivel jurídico-institucional, formalizó e institucionalizó una serie de avances conceptuales, técnicos-metodológicos y políticos tales como: el cierre de los manicomios, el reconocimiento y protección de los derechos de lxs usuarixs, regulación de las internaciones involuntarias, democratización de las relaciones interdisciplinarias y desjerarquización del poder psiquiátrico, incorporación de la perspectiva comunitaria como enfoque principal de trabajo, etc. En tal sentido, formalmente, se consolida el campo de la salud mental comunitaria a nivel reglamentario, lo cual marca un antes y después, entre otras cosas, en la lucha por la desmanicomialización. Si bien en lo que respecta a su implementación lo analizaremos en el siguiente apartado, cabe destacar que la LNSM no es una entelequia jurídica. Se podría considerar como un programa en sí mismo, en tanto y en cuanto, ataca de manera frontal las lógicas y prácticas hegemónicas del poder psiquiátrico, incluyendo los intereses económicos e ideológicos de los sectores privados (recordemos que el cierre de los manicomios y la regulación de las internaciones involuntarias también aplica para las clínicas psiquiátricas privadas, lo cual evidentemente afecta las ganancias económicas de los grupos y empresas privadas de salud).

4. – De la farsa kirchnerista a la tragedia libertaria

Para realizar un balance serio de la situación actual y trazar un estado de situación preciso, es indispensable identificar a los sujetos políticos que participaron en la elaboración de la Ley Nacional de Salud Mental (LNSM), en su incumplimiento y en la gestión de los recursos que permitían o impedían su aplicación.

Un análisis crítico de éste proceso implicaría señalar tanto lo que se dijo que se iba a hacer, como lo que finalmente se hizo. Decimos farsa señalando lo que se aparenta, y hablamos de tragedia en cuanto al horror más material que se vive en tanto las condiciones físicas de existencia; comer, trabajar, tener un lugar para vivir.

Hablamos de salud mental porque todo esto tiene un impacto en ella, y un buen ejemplo de esto es ésta observación clínica: gran parte de las consultas tienen que ver con atentados a la dignidad hacia las mencionadas condiciones de existencia; inestabilidad laboral, económica o social, solo por poner unos ejemplos, son gatillantes de grandes cuotas de angustia y otras manifestaciones de malestar en relación al estrés y los problemas que derivan de ello. Por ello decimos que no hay salud mental si no hay salud en general, como tampoco hay bienestar mientras haya opresión.

Haciendo una cronología entre la gestación de la ley y los tiempos que corren, vemos que hay una línea contínua y progresiva de precarización, flexibilización laboral y privatización que al menos facilitaría a la actual gestión arrasar con prácticamente todo lo público, incluyendo equipos de trabajo.

A la luz de los hechos, cada vez es más evidente que el kirchnerismo encarna una farsa, y la historia de esta ley es un ejemplo elocuente. La LNSM fue sancionada en 2010, durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, y este espacio político ha recurrido reiteradamente a la misma fórmula: adoptar posturas progresistas en el discurso mientras actúa en favor de los intereses del poder concentrado. Ejemplos sobran: sacar el cuadro de Videla para luego nombrar a Milani como jefe del Ejército; hablar de soberanía mientras se pagaba serialmente al FMI; o sostener una política extractivista que reprimarizó la matriz productiva.

La LNSM no escapó a esa lógica. Tras un posicionamiento correcto en lo formal —un espíritu de ley que generó esperanza, expectativa y entusiasmo— nunca existió la determinación política de asumir las consecuencias de su aplicación, porque eso hubiese implicado confrontar de manera directa con el sector privado de la salud, la industria farmacéutica y las corporaciones médico-psiquiátricas.

Si bien su sanción representó un avance conquistado por la lucha histórica del movimiento antimanicomial y reconoció a los “locos”; internos y padecientes, como sujetos de derecho, los gobiernos kirchneristas jamás le brindaron el respaldo político, presupuestario y operativo necesario para efectivizar la implementación de la ley a lo largo y ancho del país.

Así, la redacción y aprobación de la norma coexistieron con la falta total de voluntad de implementarla: la apariencia sin sustancia que define a la farsa.

En lugar de resultados concretos, lo que quedó fue el desgaste de discursos vacíos. Ese terreno abonó el crecimiento de la tragedia libertaria. El mileísmo (y el macrismo previamente), aprovechando la frustración social y el avance de las derechas en los últimos años, ha responsabilizado directamente a la LNSM del malestar actual. Aquello que se presentaba como solución, por la inacción de los gobiernos anteriores, hoy es usado como chivo expiatorio para justificar una contrarreforma manicomial.

Esta contrarreforma, disfrazada de “restaurar el orden” frente al mito de la peligrosidad, persigue con mirada cortoplacista y mercantil múltiples objetivos: devolver centralidad a las fuerzas represivas, recomponer las ganancias de los laboratorios mediante la medicalización como tratamiento central, reforzar el modelo médico hegemónico en la organización hospitalaria y en el imaginario social, desfinanciar el sistema público y, en última instancia, volver a invisibilizar a lxs locxs, internos y padecientes como ciudadanxs quitándoles derechos.

No estamos ante una mera batalla económica, lo que se disputa es el modelo mismo de salud que debe regir en la sociedad. Ejemplos concretos son el ataque a las RISaM (Residencias Interdisciplinarias en Salud Mental) y al Hospital Laura Bonaparte -ambos basados en principios y prácticas derivados de la LNSM-. [3]

Hoy sería un error creer que la salida pasa por retomar las políticas de los gobiernos anteriores, porque son estrategias que ya demostraron su fracaso, y volver a aplicarlas esperando resultados distintos no haría más que perpetuar la frustración y el retroceso. Así mismo, y considerando que la tendencia general de descomposición del capitalismo decadente seguirá su curso, es probable que también ocurra un desgaste del discurso libertario.

Ante tal escenario, defender la ley es necesario, pero insuficiente; es imprescindible hacer un balance correcto, identificar los problemas de raíz y no repetirlos.

- – Ley Nacional de Salud Mental. Debates y perspectivas.

En los últimos años (desde la pandemia en adelante) la salud mental se ha convertido en uno de los temas más convocantes de la agenda pública. Sin embargo, esto convive con otra tendencia contradictoria: la creciente crítica por derecha a la LNSM aprobada en el 2010.

Luego de 15 años de sancionar la ley, corresponde hacer un balance de los efectos de su sanción, la situación de los usuarios de los servicios de salud mental, su impacto en el sistema de salud, y sus efectos en los cuerpos colectivos e individuales. Por razones de extensión, en esta ocasión expondremos un breve punteo sobre los temas que nos parecen más relevantes de abordar en términos programáticos.

Con el pasar de los años, el debate en torno a la LNSM se ha planteado desde dos posiciones dominantes: por un lado, desde el sector progresista (compuesto por activistas, académicxs, colegios profesionales, sindicatos) donde se limitan a defender a rajatabla la ley, argumentando que el problema no es la ley en sí misma, sino el incumplimiento por parte del Estado y los efectores de salud. Y por otro, tenemos a la derecha (compuesta principalmente por las corporaciones médicas psiquiátricas y farmacéuticas, asociaciones de médicos psiquiatras, referentes políticos) desde donde le adjudican a la LNSM la causa de todos los problemas, principalmente en cuanto a lo que tiene que ver con la supuesta imposibilidad de las internaciones involuntarias. Entre la mirada progresista y derechista parece no haber una posición de izquierda que logre diferenciarse.

El posicionamiento de la izquierda frente a la salud mental ha sido, en líneas generales, correcto en algunos aspectos pero insuficiente en su alcance. En primer lugar, se ha limitado a reivindicar la LNSM y a acompañar los reclamos gremiales de lxs trabajadorxs de la salud mental. Ambas banderas son justas y necesarias, pero resultan reformistas si no se articulan con un programa desmanicomializador más amplio.

La ley debe ser defendida como un triunfo conquistado por la movilización, pero también señalada en sus limitaciones: su carácter reformista, su implementación parcial y su incapacidad de por sí sola para transformar la lógica manicomial en la sociedad. El error de una parte de la izquierda ha sido reducir la lucha antimanicomial a la mera exigencia de cumplir la ley o a la consigna del cierre de los hospitales monovalentes, sin advertir que lo manicomial excede a los manicomios.

Partiendo del posicionamiento de la abolición de todo manicomio, “lo manicomial” no es solo un edificio o una institución psiquiátrica: es una lógica de segregación, castigo y discriminación que atraviesa el conjunto de las instituciones burguesas —la escuela, los hospitales generales, los medios de comunicación, las universidades— y que se refuerza en el orden social capitalista. Una izquierda consecuente debe comprender que, aunque se clausuren todos los manicomios, si no se desmonta esa lógica en la sociedad, la opresión hacia lxs locxs seguirá operando bajo otras formas porque la matriz es la misma.

En cierta forma y desde un punto de vista práctico, material, el progresismo parece moverse en el flanco izquierdo del equipo de la derecha.

Desmanicomializar, por lo tanto, implica reformas profundas en distintos planos: en el educativo, modificando los planes de estudio de las carreras de salud para incorporar la perspectiva comunitaria, interdisciplinaria y de derechos; en el sistema judicial, eliminando la noción de “peligrosidad” como criterio central de intervención; en el campo de la comunicación, combatiendo los discursos estigmatizantes que asocian locura con violencia; y en la organización del sistema de salud, avanzando hacia un modelo único, público y gratuito, que garantice dispositivos comunitarios en todo el país.

6. – Más allá del principio presupuestario. El problema político-ideológico de la LNSM

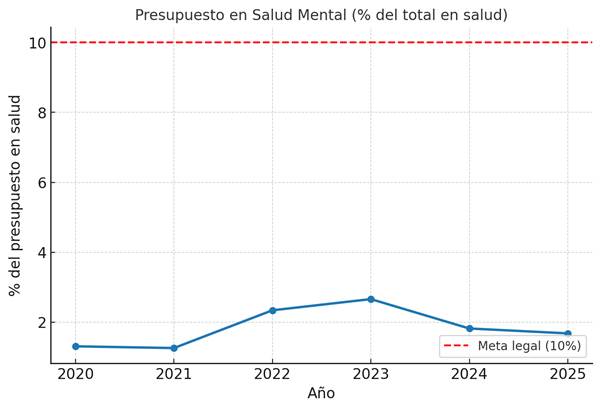

Un presupuesto no es solamente un número: es siempre un modo de objetivación de intereses. El artículo 32 de la LNSM indica que: “en forma progresiva y en un plazo no mayor a TRES (3) años a partir de la sanción de la presente ley, el Poder Ejecutivo debe incluir en los proyectos de presupuesto un incremento en las partidas destinadas a salud mental hasta alcanzar un mínimo del DIEZ POR CIENTO (10 %) del presupuesto total de salud. Se promoverá que las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires adopten el mismo criterio” (Ley 26.657, 2010, Artículo 32).

Este artículo establece un piso necesario para ejecutar cambios en el sistema de salud: infraestructura, programas de pensiones, viviendas y trabajo, así como la mejora de los salarios de profesionales y trabajadorxs de la salud mental, entre otros.

Es de público conocimiento que este objetivo nunca fue cumplido. La Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) ha realizado distintos análisis sobre el presupuesto en salud mental. En su informe Presupuesto 2025. Inversión en salud mental (2024) se muestran las variaciones de inversión: en 2020 fue del 1,31%, en 2021 del 1,26%, en 2022 del 2,34%, en 2023 del 2,66%, en 2024 del 1,82% y el proyectado para 2025 es del 1,68%. El máximo registrado desde la sanción de la Ley fue en 2023, con apenas un 2,66%, muy lejos del 10% estipulado.

Además, solo el 1,6% de ese presupuesto se destinó a la actividad “Apoyo y Promoción de la Salud Mental” (ACIJ, 2024), clave para la adecuación de hospitales monovalentes, la capacitación de los equipos de salud y la creación de servicios comunitarios. Así, lo poco que se asigna, se distribuye de manera insuficiente para avanzar en la desmanicomialización.

Ahora bien, el déficit de presupuesto no es un problema exclusivo de la salud mental: forma parte del desfinanciamiento estructural del sistema público de salud. Más allá de esa insuficiencia evidente, la deficiente aplicación de la LNSM no se limita a un aspecto financiero. El incumplimiento no es solo una cuestión de números: expresa una decisión política consciente de no confrontar a las estructuras de poder que sostienen el modelo manicomial. En estas instituciones predomina la medicalización como forma de acallar y mantener síntomas, articulada con el negocio farmacéutico, valuado en 36 mil millones de dólares en 2020 y con proyecciones de 58 mil millones para 2031, concentrado en apenas ocho empresas (Torres, 2023). Este es solo un ejemplo del entramado de intereses que se benefician con la existencia del manicomio.

Ningún gobierno se atrevió a aplicar la ley hasta el final, porque eso implicaría ir contra los intereses que esos mismos gobiernos defienden: intereses de clase ligados a la ganancia y al control de quién toma las decisiones. De hacerlo, hubieran debido confrontar no solo con las corporaciones médicas-psiquiátricas y farmacéuticas, sino también con el propio modelo médico hegemónico, que vería cuestionada su centralidad frente a la participación real de lxs usuarixs, los equipos de salud interdisciplinarios y la comunidad en general. Por eso, prefirieron mantener un sistema que funciona como dispositivo de segregación y disciplinamiento. Un negocio.

Frente a esto, la izquierda muchas veces ha señalado como causa principal la falta de presupuesto. Pero esa lectura es una trampa. La LNSM abrió la posibilidad de cuestionar la distribución del poder en los hospitales, el modelo médico hegemónico y el negocio de la medicalización. Su aplicación plena hubiese afectado a la industria farmacéutica, a las corporaciones médicas y a las prepagas. No fue únicamente un problema financiero: también faltó determinación política para enfrentar al poder privado. En última instancia, la aplicación de la ley terminó siendo parcial porque los gobiernos no quisieron desarrollar la movilización social necesaria para cambiar el status quo. Aplicarla a fondo implicaba impulsar un proceso de organización desde abajo, con consecuencias políticas que prefirieron evitar. Así, se limitaron a una implementación acotada, sin voluntad de promover la fuerza social capaz de transformar las relaciones de poder.

En síntesis, el obstáculo principal para la implementación de la LNSM no fue ni es (únicamente) la falta de presupuesto en sí misma, sino la decisión política de no confrontar con las corporaciones y los intereses que sostienen el paradigma manicomial. Y más aún: sin movilización desde abajo, ninguna ley puede transformar de raíz las relaciones de poder en salud mental.

- – Políticas de salud mental en el sistema de salud: Desigual, descentralizado y fragmentado

Las políticas de salud mental no pueden analizarse por fuera del sistema de salud en general, que en Argentina se caracteriza por su desigualdad, segregación, fragmentación y descentralización. La primera división se produce entre tres subsistemas —público, seguridad social y privado— que no funcionan de manera articulada. Esta fragmentación genera circuitos paralelos y duplicados, mientras la segregación marca que cada sector atiende a poblaciones distintas según su capacidad de pago: el privado a quienes pueden costearlo, la seguridad social a quienes acceden vía empleo formal, y el sector público desfinanciado a la mayoría de la población.

Dentro del sector público, la descentralización profundiza la fragmentación: hospitales y centros de atención divididos en niveles nacional, provincial y municipal, sin lineamientos comunes ni coordinación suficiente. El proceso de transferencia de hospitales nacionales a las provincias, iniciado en los años ’90, se hizo sin criterios de equidad ni recursos garantizados, dejando que la capacidad económica de cada jurisdicción determine la calidad y disponibilidad de la atención.

En salud mental, esto se traduce en una aplicación desigual de la LNSM. La descentralización habilitó que cada provincia diseñe sus políticas y programas de desmanicomialización de manera autónoma, lo que derivó en avances en algunos territorios y en un estancamiento casi total en otros. A la fragmentación institucional se suma así la segregación social y territorial: el acceso a dispositivos sustitutivos del manicomio depende tanto del lugar de residencia como de la clase social de pertenencia.

Este panorama muestra que la fragmentación, la segregación y la descentralización, lejos de favorecer la equidad, reproducen desigualdades estructurales y dificultan la construcción de una red comunitaria sólida y universal. Para revertirlo resulta fundamental avanzar hacia un Sistema Único de Salud, público, gratuito y gestionado de forma democrática, que unifique criterios, recursos y planificación, supere las barreras jurisdiccionales y asegure la implementación efectiva de la LNSM en todo el país. Esto incluye necesariamente garantizar los derechos laborales, salariales y profesionales de lxs trabajadorxs del sistema de salud, cuya precarización actual es también una consecuencia de la fragmentación.

- – Programa de la izquierda revolucionaria: hacia una sociedad sin manicomios

La LNSM es un triunfo de los sectores de trabajadorxs de la salud, usuarixs, colectivos artísticos y culturales, y organismos de derechos humanos. Su implementación irregular o parcial responde directamente a las presiones de las corporaciones médico-psiquiátricas y farmacéuticas, así como a la falta de voluntad política de los gobiernos de turno —kirchneristas, macrista y ahora mileista—.

Ahora bien, un programa de la izquierda no puede limitarse a exigir el cumplimiento de una ley dentro del régimen burgués, ni mucho menos situar ese cumplimiento como un fin en sí mismo. La LNSM puede y debe ser utilizada como herramienta, es decir, como medio para un fin mayor: construir una sociedad sin manicomios, sin discriminación y sin ningún tipo de opresión o explotación. Una sociedad donde no existan instituciones de encierro, segregación, control y violencia hacia las personas con determinados padecimientos mentales y pertenecientes a determinadas clases sociales.

La lucha antimanicomial se enmarca, por tanto, en la lucha más amplia por un modelo social en el que lxs trabajadorxs decidan de forma democrática absolutamente todo, incluído el modo en que cada persona es tratada frente a la contingencia de la locura.

El encierro y el aislamiento no son respuestas sanitarias, sino económicas: a quienes no pueden producir plusvalor ni estar disponibles para la ganancia de la clase dominante se les aísla, encierra y estigmatiza. Detrás del programa manicomial no hay una estrategia de reintegración social ni de tratamiento real, sino una solución burguesa frente a quienes no generan beneficios. La internación, en este marco, se convierte muchas veces en una condena perpetua, donde la sanción no la dicta un tribunal, sino el modelo médico hegemónico que —bajo parámetros cuestionables del concepto salud/enfermedad— define quién es “apto” para la libertad.

Este mecanismo debería encender alarmas en cualquier fuerza política que aspire a liberar a la clase trabajadora de toda opresión y explotación. Porque el manicomio no es un mero dispositivo sanitario: es una institución profundamente ligada al sistema económico y productivo. Y la historia ya demostró que no basta con cambiar el modo de producción para erradicar las opresiones. Sobran ejemplos de experiencias socialistas que, por caer en visiones economicistas y productivistas, mantuvieron y justificaron instituciones manicomiales entre otras prácticas opresivas. Sin rodeos: no alcanza con ser socialistas, también hay que ser anti-manicomiales.

Si la LNSM es una herramienta jurídica dentro de la legalidad burguesa, es evidente que no basta con reclamar su plena aplicación por vías formales mientras las corporaciones maniobran para preservar sus ganancias. Como afirma Enrique Carpintero (2010): “El poder en el campo de la Salud Mental se encuentra en una alianza entre sectores del Estado, los grandes laboratorios, las instituciones de medicina privada, la burocracia sindical que manejan sus intereses en las obras sociales y las organizaciones médicas que se oponen a cualquier proyecto de transformación”. Ante este escenario, la lucha antimanicomial de la izquierda debe ir a fondo: enfrentar el poder privado de las corporaciones médicas-psiquiátricas, desmonopolizar el poder médico hegemónico y socializar los medios de producción de salud con la participación democrática de trabajadorxs, usuarixs y la comunidad.

La desmanicomialización, por su complejidad y múltiples frentes de conflicto, requiere una estrategia articulada en varios planos:

- Ideológico: formación académica, capacitación, batalla cultural.

- Político-jurídico: aplicación efectiva de la LNSM.

- Sindical: defensa y ampliación de derechos laborales.

- Político-social: lucha por un gobierno de lxs trabajadorxs.

Estos frentes deben operar de forma conjunta y en función de un horizonte estratégico: desmanicomializar la sociedad para construir una sociedad sin manicomios… y sin clases.

La pelea por una sociedad sin manicomios es, en el fondo, la misma que libramos contra toda forma de opresión y explotación. No hay verdadera liberación de la clase trabajadora si se mantiene cualquier dispositivo de encierro, segregación o control social, aunque cambie su nombre o su justificación. El manicomio, como la cárcel o la represión policial, es parte del engranaje que sostiene el dominio de una clase sobre otra. Por eso, la lucha antimanicomial no puede separarse de la lucha contra el Estado burgués y por un poder obrero que ponga la salud mental —y toda la salud— al servicio de las mayorías, sin coerción, sin lucro y sin estigmas.

Ser socialistas es ser antimanicomiales. Lo contrario sería aceptar que, aun bajo un gobierno obrero, puedan seguir existiendo las mismas cadenas de siempre, solo que con otro candado. Nuestra tarea estratégica es romperlas todas.

Manicomios Nunca Más.

Equipo de salud mental del MST – CABA- Nicolás Mileo

[1] El artículo 27 dice: “Queda prohibida por la presente ley la creación de nuevos manicomios, neuropsiquiátricos o instituciones de internación monovalente, públicos o privados. En el caso de los ya existentes se deben adaptar a los objetivos y principios expuestos, hasta su sustitución definitiva por los dispositivos alternativos

[2] El gobierno provincial el año 2020 impulsó el Programa “Buenos Aires Libre de Manicomios”, el cual tiene como objetivo cumplir con la máxima de la Ley Nacional de Salud Mental, que es reconvertir los hospitales psiquiátricos en hospitales generales abiertos a la comunidad y propiciar la externación de lxs usuarios internados en dispositivos comunitarios y territoriales. El hecho de que haya sido implementado desde las altas esferas del Estado provincial sin una articulación real y genuina con un movimiento social amplio que presione, supervise y exija el cumplimiento efectivo de la LNSM, es un ejemplo de una política impulsada desde “arriba hacia abajo”.

[3] Mientras es redactado éste texto, en una sesión del Senado que discutía la emergencia sanitaria de la salud pediátrica, una senadora del pro espetó: “no creo que los niños argentinos tengan derecho a venir al Garrahan a ser curados. Ese derecho yo no lo conozco en ningún lado”