Este articulo fue extraído del sitio web de la Liga Internacional Socialista

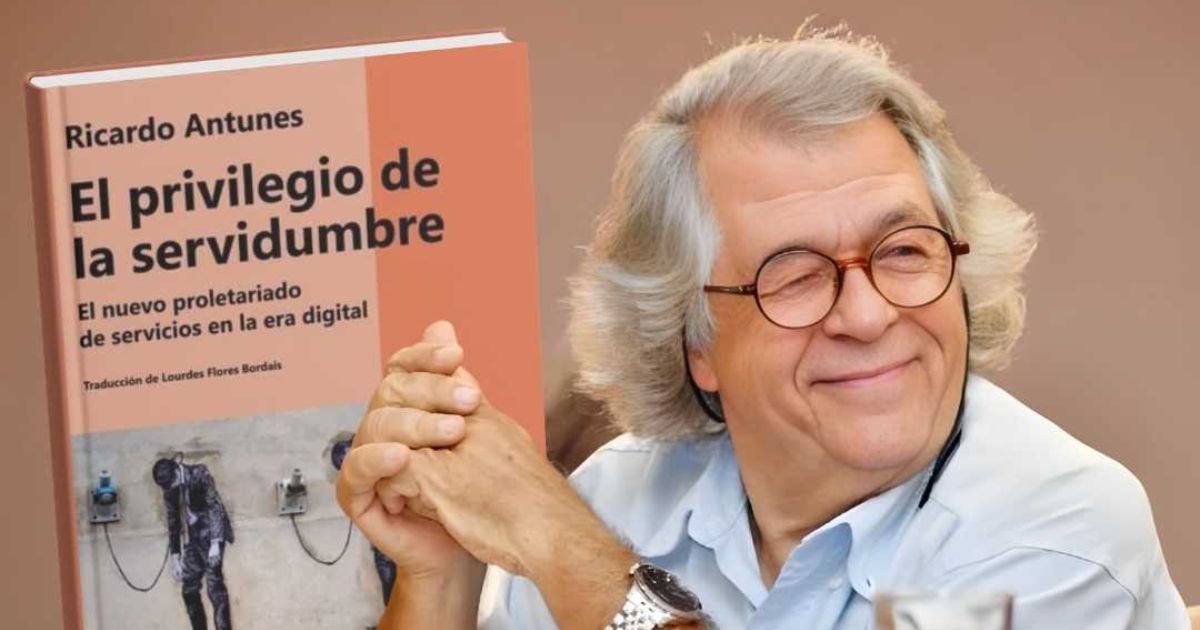

En esta oportunidad tenemos el inmenso privilegio de presentar a nuestros lectores y seguidores de la Liga Internacional Socialista una prolongada y profunda conversación mantenida con Ricardo Antunes, el reconocido sociólogo brasileño recientemente destacado por la Universidad Nacional de Rosario y la Facultad de humanidades de la misma Universidad, como Doctor Honoris Causa. Su destacada trayectoria académica, su compromiso con el pensamiento crítico y sus aportes al análisis del mundo del trabajo, lo hacen claramente merecedor de esa distinción.

Ricardo Antunes es Profesor titular de Sociología en el Instituto de Filosofía y Ciencias Humanas (IFCH) de la Universidad de Campinas, Brasil (Unicamp). Hizo su maestría en Ciencia Política en el IFCH de la Unicamp (1980), se doctoró en Sociología en la Universidad de San Pablo (1986) y es docente libre en Sociología del Trabajo por el IFCH de la Unicamp (1994).

Trabajó un año como investigador visitante en la Universidad de Sussex, Inglaterra (1997-98). Dictó numerosos cursos, seminarios y conferencias en universidades de América Latina y Europa.

Es autor de Adeus ao trabalho?, editado en español ¿Adiós al trabajo?, Buenos Aires, Herramienta, 2ª edición, 2003; A rebeldía do trabalho, O novo sindicalismo no Brasil, Classe operária, sindicatos e partido no Brasil, O que é sindicalismo? y Crise e poder.

Actualmente, coordina las colecciones Mundo del Trabajo de Boitempo Editorial y Trabajo y Emancipación de Editora Expressão Popular. Colabora regularmente en revistas y diarios de Brasil y otros países. Participa activamente en las revistas Margem esquerda (Brasil), Latin American Perspectives (Estados Unidos), Proteo (Italia), Asian Journal of Latin Americana Studies (Corea) y Trayectorias (México).

Recientemente publicó una nueva obra «Privilegio de la Servidumbre«.

Queremos agradecer especialmente a la Profesora Gloria Rodriguez por su colaboración para la realización de esta entrevista.

Estamos orgullosos de presentar este material que sin lugar a dudas será de gran utilidad a nuestros lectores.

Veronica O´Kelly y Alberto Giovanelli

(VO y AG): Muchas gracias Ricardo por dedicarnos tu tiempo para esa conversación. Entendemos importante comentarte que nosotros no llegamos a tus textos y trabajos desde el punto de vista académico, sino que lo hacemos con la intención de encontrar respuestas a los fenómenos que van surgiendo en medio de la crisis capitalista que, para nosotros, es una crisis terminal.

Para comenzar, nos gustaría que describieras qué es “el trabajo” actualmente.

Ricardo Antunes (RA): Perfecto. Yo puedo empezar diciendo que el trabajo pasa por la fase más difícil y trágica en el campo de la vida. ¿Por qué? Porque sabemos que el trabajo nació como una actividad vital en la historia de la humanidad. Esta es una tesis de Marx, según la cual el trabajo es una actividad vital. El trabajo surgió para que la humanidad pudiera producir y reproducirse a sí misma. Pero, con el advenimiento del capitalismo desde el siglo XVIII, hubo un cambio que en algún momento demarcó una segunda naturaleza.

El trabajo dejó de tener ese sentido esencial de producción y de reproducción de la vida humana para convertirse en una mercancía-fuerza de trabajo. Pasó a ser indispensable para que el sistema del capital pudiera acumular y expandirse. Esta segunda naturaleza fue la conversión general del trabajo en asalariado.

Hubo muchas luchas en los siglos XVIII y XIX para reducir el trabajo, por así decir, como también el nivel de explotación y expropiación del trabajo. Desde la crisis, que para mí empezó en los años 72 y 73 del siglo pasado, posteriormente a la derrota de mayo de 68 en Francia. Ustedes vivenciaron el Cordobazo y nosotros en Brasil pasamos por luchas obreras en Osasco y en Contagem, lo que se vio en otros países también, como en el “Otoño Caliente” en Italia.

Posteriormente a la derrota y a la crisis estructural, el sistema del capital ingresó a una fase más destructiva. En síntesis, sabemos que su objetivo vital, desde la época de Marx, es la acumulación y valorización que, sin embargo, resultan en una acción del capital que es expansionista, ilimitada, incontrolable y, en consecuencia, destructiva.

Hay muchos ejemplos da la destrucción actual, pero dos o tres son fundamentales. Empiezo enumerándolos para llegar a la cuestión del trabajo. La destrucción de la naturaleza. No hay mucho que decir. Basta mirar las tragedias: el calentamiento global, las lluvias y tormentas que estamos vivenciando. La segunda dimensión trágica es que el sistema de capital no logra abarcar al conjunto, a la totalidad de la fuerza humana de trabajo.

Lo que se ve cada vez más es lo contrario. La inteligencia artificial, los algoritmos, la internet, todo la maquinaria informacional y digital reduce el trabajo vivo y agranda el trabajo muerto. Pero la tragedia del sistema de capital es que no puede eliminar el trabajo vivo. Si lo hace, el capital deja de crecer.

No hay capital sin el trabajo humano. Esa es la tragedia. ¿Qué hace el capital, entonces? Reduce el trabajo vivo global al mínimo e intensifica las más distintas formas de explotación, expoliación y expropiación. Llego así al punto, a la primera conclusión: el trabajo que actualmente más se expande en el capitalismo es el trabajo en las plataformas digitales, lo que denominamos trabajo uberizado.

Así se denomina no solo porque todas las plataformas son iguales al Uber. No es eso. Los que trabajaban en Toyota o en la Ford de los Estados Unidos tenían una manera de actuar. La Ford en Argentina o en Brasil no era idéntica a la estadounidense. El trabajo uberizado significa un nivel ilimitado de explotación del trabajo, sin derechos y sin reconocer la condición de asalariado.

La alquimia, el golpe Frankenstein es que el hombre o la mujer, el joven trabajador o la trabajadora no son ni proletarios ni asalariados, sino autónomos y emprendedores. ¿Cuál es la realidad actual, entonces? Millones de hombres y mujeres del mundo todo, trabajan 8, 10, 12, 14, 16 horas al día y otros muchos millones que están en India, China, Asia, África, América Latina, Estados Unidos, inmigrantes o no, no trabajan ni una única hora porque no hay trabajo.

Así que, el trabajo en el sistema de capital es la expresión de la destructividad, pero, al contrario de lo que se suele decir, hay alternativa. Yo diría que tenemos que mirar las luchas que están sucediendo y que involucran el nuevo proletariado destinado a los servicios de la era digital juntamente con el proletariado industrial, presente en muchas partes del mundo, con los sectores agrícolas, o sea, esa amalgama de la clase que vive del trabajo, que fue una denominación que elaboré en 1995 en mi libro Adiós al Trabajo.

Es una manera literaria de responder a un equívoco cometido por Ander Gorsky que se refería a la no-clase de los trabajadores, lo que no tiene ningún sentido y se muestra muy eurocéntrica. Esa es por ende la situación: el trabajo está vivenciando una combinación de explotación, expoliación y expropiación. La expropiación porque ya no hay derechos para el trabajador. La expoliación porque el trabajador depende del sistema financiero para alquilar o comprar un auto, una moto o un casco y la explotación porque siquiera hay límites para la jornada laboral. Muchos hombres y mujeres que están en las plataformas trabajan los siete días de la semana.

VO y AG: Ricardo, nosotros recorremos distintos lugares, en las que los trabajadores industriales ven como una amenaza el proceso de uberización, como lo denominas, y el tema de la inteligencia artificial. Hay una pregunta pendiente: ¿hasta cuándo vamos a seguir trabajando? También artículos tuyos vinculan el capital financiero con los procesos de industrialización especialmente a partir de la crisis de 73 y cómo la burguesía clásica fue fusionándose con los sectores puramente especulativos.

RA: Empecemos por la segunda pregunta para llegar a la primera que quizás sea más clara. Bueno, para hablar del sistema de capital actual, del capitalismo o de la mundialización del capital me gusta tomar por base, por ejemplo, los trabajos de François Genet, a quien conocí bastante. Creo que entre los marxistas de la segunda generación él fue quien más nos ayudó a comprender el sistema de financiarización. Lo que pasa es que no vivimos más en el siglo XX, época en que la burguesía industrial tenía la hegemonía.

El modo capitalista de producción era controlado por las grandes burguesías industriales. Posteriormente a la crisis estructural de 1973, que hasta hoy sigue con altibajos, lo que para mí ha cambiado con relación a esas antiguas crisis coyunturales marcadas por crecimiento-decrecimiento es que lo que hay actualmente es destrucción.

El sistema de capital solamente puede desarrollarse y crecer debido a una destrucción, sea de la naturaleza, del trabajo de los hombres y de las mujeres, de los géneros, razas o etnias, o sea, destrucción. ¿Cómo se da eso? Para no aludir a la posibilidad de una guerra, lo que cada vez más se muestra visible este escenario, podemos mencionar que el sistema de capital padece actualmente con la hegemonía del capital financiero.

Al principio del siglo XX, Lenin nos enseñó que el capital financiero es la fusión del capital industrial con el capital bancario, generado un nuevo tipo de capital, más amplio, que controla la industria, el comercio, las plataformas y todo lo que queda. La producción del petróleo, por ejemplo, es controlada por grandes grupos gestores financieros.

Todas las plataformas digitales están controladas por el sistema financiero y, siguiendo su lógica, la eliminación del trabajo sería considerada una posibilidad. Sin embargo, ellos saben que sin el trabajo no hay capital ni valor y, por consecuencia, no hay riqueza. No es posible generar riqueza únicamente con base en el capital ficticio. El sistema financiero necesita del soporte material, que es la producción en sí misma.

Lo que tenemos es algo más completo. Hubo una reducción de la desindustrialización en algunos países. Eso se nota en Europa y también en Brasil. Las plantas industriales y la transformación de la materia fueron reducidas, pero vemos un proceso de industrialización de los servicios en todo el mundo.

Para mí, Amazon es parte de la industria de servicios. Mercado Libre es una industria de ecommerce que nació en Argentina. Lo que vemos hoy, según Marx resaltó en el volumen 2 de El Capital, es la profunda industrialización de los sectores de servicios. Es otra forma de industria cuya producción no transforma la materia, sino que provee servicio que generan ganancias y plusvalor, lo que está posibilitando el surgimiento de un nuevo proletariado de servicios en la era digital.

De esa manera, con la privatización de todo el sector público ocurrido en el siglo pasado, el sistema de capital se transformó en un generador de ganancias y de plusvalor.

¿Qué tenemos entonces en ese proceso de privatización y financiación de los servicios? Tenemos lo que Marx apuntó en el volumen 2 de El Capital, o sea, la industria de servicios. Vean que no es una denominación creada por mí. Es el regreso de Marx, en un concepto por él creado: la industria de servicios. Actualmente, ese proceso se transformó en un laboratorio de experimentación de tecnologías que son ilimitadas.

¿Qué pasa con la inteligencia artificial? Su idea general es fundamentalmente recuperar el procedimiento cerebral humano y transferirlo para una máquina de manera que esa pueda realizar todo lo que nosotros mentalmente hacemos. Eso se ve reflejado en una de las tesis presentadas por Marx en el volumen 3 de El Capital.

El camino del capital es reducir el trabajo vivo al mínimo y ampliar al máximo el trabajo muerto. Sin embargo, hay una imposibilidad ontológica en el trabajo muerto porque de esa manera el capital cesa. Un ejemplo claro se dio en la pandemia, cuando se impuso el lockdown, pero los empresarios, no querían seguirlo.

Los demoníacos no querían adherir al lockdown porque la producción de las fábricas se frenaría por completo y no se generaría valor. Pero la inteligencia artificial está dando muestras de lo que es. Al mismo tiempo que elimina muchas modalidades de trabajo, sería posible, por ejemplo, que un robot estuviera entrevistándome y otro respondiera lo que yo pienso.

Eso de hecho es posible, pero hoy la inteligencia artificial demuestra que necesita estar repartida por todo el mundo para que pueda existir, sea por Asia, África, América Latina, Europa, Estados Unidos. Existe una masa que llamo de “el trabajo esclavo” del mundo. Son los trabajadores y las trabajadoras que en inmensa cantidad se dedican a alimentar la inteligencia artificial con datos. Sin ese trabajo, no funciona la inteligencia artificial. Por lo tanto, es un mito pensar que la inteligencia artificial reducirá el trabajo vivo. Lo que hará sí, es intensificar el trabajo al máximo con jornadas ilimitadas, en niveles de explotación ilimitados.

Por otro lado, están las plataformas. ¿Cuál es el secreto de Uber?

Uber dispone de 7 a 8 millones de trabajadores y trabajadoras en todo el mundo que no cobran nada, no tienen salario. Uber no compra los instrumentos de trabajo. Es el conductor o la conductora quien compra o alquila la moto, la bicicleta, el auto, el celular, el casco y otras cosas más. La inteligencia artificial es, por consiguiente, un nuevo salto mucho más intenso hacia una polarización del trabajo. Es una especie de avance en un intenso proceso de proletarización de la clase trabajadora sin que se reconozca la condición de proletarizado, llevando el asalariado al límite sin reconocer esa condición.

Esta es la tragedia del trabajo. ¿Dónde está la tragedia del capital? En la destructividad. No obstante, esta destructividad está generando formas de lucha. Por ejemplo, el paro de los trabajadores de las aplicaciones en Brasil y en otras partes del mundo. Esa fue una primera respuesta de este nuevo proletariado que, de acuerdo con muchos, no se pondría a luchar porque era considerado individualista.

La lucha obrera es un proceso. Ninguno de nosotros nació sabiéndolo todo. Recordaran el último paro de los trabajadores de las aplicaciones en Brasil se dio el 31 de marzo y el 1 de abril de 2025. Dos días. ¿Por qué fue el 1 de abril? Porque es el día de los inocentes. Porque dicen que ellos son emprendedores, autónomos, felices, cuando la verdad son proletarios, sin casi nada, que se mueren, se enferman y sufren, trabajando en jornadas laborales propias del siglo XIX.

Esa es también la tragedia del capital. Hay una linda frase que puedo usar para concluir y hacer una reflexión: “todo lo que parece sólido puede desmoronarse”. Lo que tendremos es el desmoronamiento del capital con una agudización de las luchas sociales, de clase, de todo ese conjunto.

Lo que me refiero es a ese nuevo proletariado de servicios que no sustituye al proletariado industrial. Cuando Marx y Engels iniciaron su trabajo, el proletariado industrial era el que tenía la fuerza.

Actualmente tenemos el proletariado industrial, rural, de la agroindustria, y también el proletariado de servicios. Es decir, la clase trabajadora no ha disminuido, sino que se ha ampliado. Esa es la tragedia del capital, más precaria y, por supuesto, con un ejército excedente de trabajadores, lo que Marx llamaba superpoblación relativa y que cada vez más, da lugar a niveles más intensos de explotación de la clase trabajadora.

VO y AG: Al dialogar sobre eso y con base en el ejemplo de la huelga de las aplicaciones y en los trabajadores de las aplicaciones, el “Brexit de las aplicaciones”, me parece importante rescatar un elemento. Sabemos que el capital reduce la fuerza de trabajo, pero esa nunca llegará a cero. Esa fuerza es cada vez más precaria y también utiliza otros elementos, como, por ejemplo, el trabajo no remunerado de las mujeres, de los oprimidos, de los sectores oprimidos. No obstante, estas nuevas generaciones que no han vivido procesos revolucionarios hoy son víctimas de esta nueva realidad: explotación extrema y también se rebelan, se levantan y luchan, solo que, en nuevas formas de organización, lucha y levantamiento. ¿Cómo ves ese proceso? Comentaste a respecto de las aplicaciones, que es un buen ejemplo, pero existen otros, ¿no es así?

RA: Hay un proceso profundo de cambios, mucho más complejo e intenso que el cambio que se dio del siglo XIX hacia el siglo XX.

Hubo un cambio profundo del siglo XIX al siglo XX. Hasta el siglo XIX todavía existían muchas industrias pequeñas, muchas fábricas. El siglo XX introdujo la industria taylorista y fordista, verticalizada, a lo que los italianos nombraron operario de masa, la clase obrera. La empresa Volkswagen de Brasil llegó a tener más de 15 000 trabajadores en una sola planta.

He visitado a Ford en los 90. Aquí en Brasil, en 1985 había 6.000 trabajadores en una sola fábrica. Al igual que Volkswagen, Ford tenía varias unidades en Brasil y en todo el mundo, por supuesto. Es evidente que hubo un cambio muy profundo desde Alemania hasta aquí. La industria 4.0 que surgió en 2009/2010 se dedica a “internetizar”, automatizar y digitalizar todo hasta el límite.

Si te vas por ejemplo a Mercedes-Benz en São Bernardo, existen áreas en las que ya no hay trabajo manual. Las máquinas son las que transportan las cosas, los autos. Todo está automatizado por medio de pequeños robots que hacen el trabajo. Eso no va a eliminar el trabajo manual, pero va a reducirlo bastante. Tanto es así que creo que actualmente Volkswagen debe tener cuatro a cinco veces menos trabajadores, en comparación a lo que tenía antes.

Toyota que empezó sus actividades en Brasil en la ciudad de Indaiatuba, está mudándose para la ciudad de Sorocaba porque la planta que se construyó en los años 2000, o sea, al final del siglo pasado, ya no sirve más frente a la industria 4.0, una vez que tiene un diseño que engloba la planta de producción. La industria 4.0 no es tan amplia ni tan inmensa como la de antes.

Esos son cambios profundos. Los sindicatos que vimos nacer eran verticales, compuestos por la clase obrera masculina, hombres regulados. La subcontratación surgió a finales del siglo pasado, desde 1970/1980 hasta hoy.

La subcontratación era más común en los sectores de alimentación, transporte y seguridad. Muchos sindicatos decían: «Yo no represento a los subcontratados, represento a los trabajadores que tienen un registro laboral». Sin embargo, la subcontratación no dejó de crecer y los sindicatos tuvieron que reinventarse. Lo que yo diría es que tal como se dio en Brasil, muchos sindicatos se han vuelto tan verticales, tan subordinados al Estado, al poder burgués, que no logran revitalizarse.

Ese es un problema para los sindicatos: ¿cómo organizar a los trabajadores de las plataformas digitales? Muchos de ellos trabajan individualmente, en moto, bicicleta, en auto o hasta en sus casas. Amazon Mechanical Turk tiene trabajadores y proyectos en todo el mundo.

Es necesario inventar nuevas formas de luchar. Los sociólogos más apresurados, aquellos que se decían sociólogos del trabajo cuando la verdad eran sociólogos del capital, decían que no había forma de luchar.

Cuando salgo de mi casa y camino unos 300 metros, encuentro un grupo reunido en una pequeña plaza donde aguardan las llamadas por el WhatsApp para conectarse con IFood, Rappi, Pedidos Ya o Uber 99. Por WhatsApp ellos también se conectan y se organizan.

Ahora bien, está claro que los sindicatos no son capaces de comprender esas nuevas formas y, a veces, ni siquiera la izquierda logra entenderlas. Porque no es lo mismo, o sea, la lucha de clases se presenta de distintas maneras. No es lo mismo que en el siglo XVIII. ¿Cuánto tiempo tardó la clase obrera en Inglaterra en luchar?

La primera forma de lucha fue el ludismo. Posteriormente, los trabajadores y las trabajadoras se dieron cuenta de que la cuestión no era la máquina, sino el sistema que le daba forma y controlaba. La máquina no es burguesa, pero sí está controlada por una lógica burguesa.

Hace poco escuché la declaración de una joven que se encontró con una trabajadora que necesitaba cambiar su ropa por haber menstruado, pero no había un baño donde pudiera hacerlo. ¿Se puede comprender cómo es una cuestión muy complicada? Existen géneros, etnias, razas, generaciones… El reto de la izquierda, o mejor diciendo, de las izquierdas, es articular en sus países, esas dimensiones cruciales de la vida, o sea, la condición femenina, negra, indígena, de inmigrante…

Por muchos años trabajé en Italia, en un curso de la Universidad de Venecia que se llamaba Mastro Lavoro y Migración. Desde entonces empecé a comprender la tragedia que es la vida de los inmigrantes en países como Italia o Francia, donde se les trata como a nuestros obreros y obreras de acá, como ciudadanos de segunda… No son ciudadanos, son no ciudadanos.

¿Cómo puedo articular esta cuestión de género o raza sin ingresar en la esfera de la lucha feminista posmoderna? Eso porque hoy en día no existe una lucha feminista revolucionaria y anticapitalista. La posmodernidad fomenta una lucha feminista pro-racista. Existe una lucha antirracista de los negros en favor de los negros y negras, pero el capital permite que se desarrolle un movimiento feminista antirracista burgués.

Lo mismo pasa con los indígenas. Me pregunto entonces: ¿Cómo nosotros tenemos que pensar actualmente? Tenemos que entender que la clase trabajadora tiene un cuerpo de clase, tiene género, raza, etnia. Y por muchos años nosotros, en mi caso como marxista desde el año 73 o 74, no me acuerdo bien, pero hace más de 50 años, no considerábamos la cuestión femenina, ni la cuestión de los negros o de los indígenas.

El problema es que muchos que son de “izquierda” quieren que cada cual cuide de la cuestión que le cabe, sea femenina, de los negros o de los indígenas. Sin embargo, eso no importa. Es necesario atar todo de una manera ontológica, involucrando clase, género, raza, etnia. Eso todo está presente en el metalúrgico, en el banquero, en el maestro y maestra, en los repartidores y repartidoras, en los conductores y conductoras, en las cuidadoras.

También existe una cuestión bastante importante y que aprendí con Marx: no hay producción sin reproducción y no hay reproducción sin producción. Son dos cosas muy relacionadas. Creo que Lise Vogel ha hecho una contribución muy importante al mostrar por qué muchos han empezado a separarlas. No son cosas diferentes, sino que son partes distintas de lo mismo. Muchos no lo comprenden porque hay que pensar dialécticamente y no formalmente. Pensar en la lógica formal, es pensar que uno más uno es dos. Pero en la lógica dialéctica, uno más uno puede ser dos o no. Puede ser otra cosa. Porque la historia es contradictoria. Esos son los retos y me doy cuenta de que en los últimos 15 años estamos observando una percepción más contradictoria, más auténtica de nosotros de la izquierda, una búsqueda para intentar comprender.

Ya no se puede hablar de una clase trabajadora. A veces veo a algunas mujeres, amigas mías que son feministas, mencionando “el trabajador”, pero ya no se puede referir al trabajador en masculino porque existen los trabajadores y las trabajadoras. Es el trabajador, pero blanco o negro o indígena. Hay que comprender esta heterogeneidad, sin la cual no habrá emancipación.

Tenemos que ser capaces de comprender la emancipación de la humanidad. Hay una lucha contra el capital, contra la opresión masculina, contra el racismo, contra el genocidio, contra la xenofobia. Este horror que muchos países de Europa, actualmente bajo una extrema derecha en auge, quieren expulsar a los inmigrantes como si fueran enemigos.

Los sindicatos tradicionales no ven como trabajadores a quienes los hacen en las aplicaciones, los ven más como autónomos o emprendedores. No es así. Ellos son trabajadores. Tomemos Uber como ejemplo. Después de varios años de lucha en Brasilia, Uber llegó aquí en 2014, pero no era nada. Se expandió mucho a partir de 2017, 2018, y estas plataformas crecieron mucho en todo el mundo debido a la pandemia.

Se aprovecharon de la pandemia. Hicieron experimentos, laboratorios de experimentación para intensificar las formas de explotación laboral dentro y fuera de casa, en las casas, etc. En 2021, por ejemplo, nació el primer sindicato de Amazon en el área metropolitana de Nueva York, siendo que un año antes Amazon impidió el surgimiento del sindicato en Alabama, donde está otro gran almacén.

Aquí nació la Alianza Nacional de Repartidores de Aplicaciones. Es el embrión de una organización más amplia que ha participado en las luchas. Aquí les muestro como la propia clase, combinando autonomía, organización de base, experiencia de lucha y núcleos más politizados, está buscando organizarse y crear formas de organización.

No se equipará a un sindicato de metalúrgicos. Es otra cosa. No será igual que un sindicato de bancarios. Pero creo que la situación no se da únicamente en Brasil. En Inglaterra, por ejemplo, hay luchas de los motociclistas desde 2013, 2014, 2015. Hay luchas en Portugal, en China, en la India y tenemos que estar atentos a esas luchas, aprender de ellas y ayudar a impulsarlas.

Hace unos 30 años, más o menos, yo estaba dando una conferencia en Goiás/Goiânia en que se realizó un debate con trabajadores. Fue más o menos en los años 90 u 80, no lo recuerdo bien. Estaba hablando de la lucha de los petroleros, de la subcontratación de los ricos, y en ese momento entró un trabajador, un petrolero que dijo: “Profesor, yo soy subcontratado, pero soy de Petrobras.”

Otro día, hace poco, entré a tomar un café en el sector de los trabajadores contratados de Petrobras. Para el subcontratado, el color de la ropa es distinto. Y un trabajador dijo al subcontratado: “No, no, esta no es su casa, este café es de los trabajadores contratados. Su café está allí, en otra parte”.

El subcontratado le dijo: “Muchas gracias, mañana ustedes serán subcontratados como nosotros.”. Fue una respuesta muy importante: si no quieren unirse, también serán subcontratados. Hoy en día, en Petrobras, dos tercios de la clase trabajadora es de subcontratados. En aquella época era probablemente una quinta parte. Hoy en día dos tercios están subcontratados, es decir, la mayoría de los trabajadores. ¿Por qué?

Porque no supieron articular la lucha de clases. No es fundamental saber si es contratado, subcontratado o si trabaja a tiempo parcial. Esa es una cuestión que el sindicato, a veces muy burocrático y muy prisionero de la legalidad burguesa, no logra trascender bien.

VO y AG: Hay una cuestión muy importante Ricardo cuando leímos tus críticas al “dogmatismo” de la izquierda que nos acercó y nos incentivó a realizar esta entrevista.

RA: Sí. De hecho, a veces, estoy en un debate y digo que la clase trabajadora del siglo XXI es la misma que la clase trabajadora del siglo XVIII. Hay una frase que me gusta mucho: “No es lo mismo, pero es igual”. Podemos decir que es igual, pero no es lo mismo. Pero está claro que fundamentalmente, la clase trabajadora es un ser compuesto y heterogéneo.

Hoy la clase trabajadora es más compleja, más heterogénea y fragmentada, como lo mencioné en mi libro “Adiós al trabajo” de 1995. Por todo ello, el capital no anda en juegos. Siempre están preparados… por ejemplo, hoy en día utilizan artimañas. Cierta vez, estaba haciendo una compra en un gran supermercado aquí en Campinas y un empleado me fue de gran ayuda. Estaba buscando algo que no encontraba y él me dijo: “¿estás buscando esto?”. “Muchas gracias”, le dije.

Y le pregunté: “¿Qué haces aquí?”. Me dijo su nombre y le pregunté: “¿Cuál es tu actividad aquí?”. Me respondió: “Soy gerente”. Entonces le pregunté: “Ah, ¿eres gerente?” “Sí”, me dijo. “¿Y cuántos trabajadores tienes a tu cargo?”. “Ninguno”. Entonces él no es gerente. Esa es la idea de “soy mi propio gerente, porque mi cabeza tiene que ser la del jefe”.

Es una lógica burguesa. El trabajador es del tipo todoterreno y no puedo decir que no sea trabajador, porque su conciencia está, digamos, impregnada de valores burgueses. Y existe un cierto dogmatismo en la izquierda.

Para mí, lo más trágico de todo fue la tragedia estalinista. La izquierda necesita hacer una revisión amplia, viva y abierta de la tragedia estalinista. Existen ciertos valores, como, por ejemplo, el de que el obrero es únicamente el obrero industrial. Eso no tiene sentido. Ah, pero van a decir:” Marx dijo eso.”. Es una mentira. Conozco bien la obra de Marx.

Según Marx, los trabajadores de todo el mundo deben luchar por la emancipación. Él no mencionó que los trabajadores de las fábricas metalúrgicas o los bancarios son trabajadores. Marx vivió en el ciclo magistral de la industria. Sería natural que su análisis se centrara en el polo más avanzado de la naciente clase trabajadora, o sea, la industrial.

El dogmatismo es una especie de petrificación, endurecimiento de las concepciones. Es el sistema del capital. Claro que sus valores fundamentales son los mismos. ¿Cuáles son los dogmas del capital? El capital solo se multiplica a través de la explotación del trabajo humano. Esta explotación necesita un volumen de trabajo no remunerado para generar ese excedente que es acumulado de manera privada.

A partir de ahí, se genera más capital financiero, especulación, grandes grupos… Hoy en día, grandes y poderosos grupos financieros controlan inmensas cantidades de capital. Existen grupos financieros que controlan todo el sistema petrolero de los países del Oriente Medio. La gestión es muy destructiva. Si no comprendemos los mecanismos de funcionamiento del capital y las formas de lucha, no superaremos el sistema.

Ahora bien, esto no significa que tengamos que revisarlo. Muchos me preguntan eso, pero entiendo que actualmente no importa mucho qué trabajo es productivo o improductivo para el capital. Para mí, la cuestión más importante no es solo el hecho de que el trabajador genere valor, pero que sea él quien venda su fuerza de trabajo.

Si es productivo, si genera plusvalor o no, esa es otra discusión. Nótese que existe una diferencia: un trabajador industrial tiene un tipo de fuerza; ya un empleado bancario no transforma la producción, pero tiene una fuerza política crucial. Si el sistema bancario se detiene, todo el resto estanca también. Lo mismo pasa con el trabajador del sistema de transporte, del metro y de los trenes.

Así que tenemos que comprender el dogmatismo. Imagínense que tenemos la misma concepción desde hace 40 años y pensamos que es la correcta y la que vale. Yo no actúo más de esa manera. Trato de aprender de las contradicciones de la vida real. Lo que no puedo perder son los valores fundamentales. No puedo aceptar que el ciudadano burgués o los derechos de la ciudadanía puedan resolver los problemas de la humanidad.

VO y AG: Nos gustaría avanzar en estos dos temas: el escepticismo, por así decirlo, y la experiencia de los Estados del Este Europeo, del socialismo real, aunque ya sé que nos va a decir que eso no existió y que es una barbaridad llamarlo socialismo real.

RA: Inicialmente intentaré abordar la cuestión del escepticismo, que puede ser comprendido si observamos la tragedia que fue la experiencia soviética. La genialidad del inicio y su transformación en una tragedia. Lukács publicó un artículo en 1919 que dice que una dictadura del proletariado puede convertirse en una dictadura en nombre del proletariado e incluso en una dictadura contra el proletariado. Es un texto emblemático. Él era un joven viviendo la experiencia de la revolución de los Consejos en Hungría cuando escribió este texto. Claro que estaba mal… la revolución rusa estaba comenzando. Lo importante también es que, entre los escépticos, hay muchos que no son fervorosamente escépticos. Pero mi pregunta es: ¿Puedes, especialmente entre los trabajadores y trabajadoras, mostrarles cuál es su futuro?

No recibirás pensión. No tendrás asistencia a la salud. No tendrás salario. Cuando cumplas 55 años, si es que llegas a esa edad, tu cuerpo estará deteriorado. Por eso, teóricamente, tenemos que rechazar el escepticismo, comprendiendo, sin embargo, que en el mundo actual es más fácil ser escéptico que optimista. Hay un libro de Ernst Bloch, del siglo pasado, titulado “El principio esperanza”.

La izquierda era el principio de la esperanza al inicio del siglo XX. Hoy no lo es. Tenemos que recuperarla. Actualmente, no somos la esperanza para la mayoría de la humanidad. Por muchas razones. Hemos hablado aquí de algunas de ellas, pero hay muchas más. Tenemos que escuchar más, comprender la vida cotidiana en las condiciones que se presentan.

Hay otro pasaje del texto de Lukács que menciona que la vida es una sucesión… Esto está en su ontología. Parece abstracto, pero es muy concreto. La vida es una sucesión cotidiana de hechos que no son cruciales. Por ejemplo, sé que dentro de algunas horas voy a almorzar. Si tengo condiciones para almorzar, voy a hacerlo.

No es un dilema saber si voy a comer hoy o no. Sí, voy a comer. De la misma manera no es un dilema saber si voy a dormir o no esta noche. Son cosas normales. Pero Lukács menciona que cuando tres, cuatro aspectos de la vida cotidiana de la población están conjuntamente comprometidos, pasan a ser cuestiones cruciales, el mundo cambia. Pan, paz y tierra. Pan porque hay hambre, paz porque los obreros están muriéndose y tierra.

Así que es necesario comprender esos dilemas de la vida cotidiana.

Tenemos, por un lado, el escepticismo, pero también se ve melancolía, esa sensación de melancolía. Ambas son cosas que tenemos que superar, ¿y cómo lo hacemos? Hablando con la gente. Conozco trabajadores que hace cinco años me decían: “Profesor, soy autónomo, quiero producir mucho porque quiero ganar mucho y ser un gigante”. Hoy en día, dicen lo contrario: “Me he arruinado, mi vida ha dado un vuelco, mi familia se ha acabado por culpa de este trabajo”. Y esto tiene relación con la segunda parte de tu pregunta.

Imagínate lo siguiente: si nosotros somos marxistas y observamos la tragedia del mundo soviético y de la China actual. Para mí, lo que hay en China no es socialismo. Es otra cosa. En China, lo que vemos es una explotación brutal de la clase trabajadora, una dictadura que más bien es una dictadura de control; no es una dictadura del proletariado, está en contra del proletariado.

Conozco el debate sobre el “Socialismo real“ que reúne muchas tendencias, muchos grupos. Ese sí es un debate importante. Por ejemplo, Trotsky planteó y retomó una idea de Marx y de Engels, pero muy importante a lo largo del siglo XX: la imposibilidad del socialismo en un solo país. Ese es un punto de partida crucial.

Del mismo modo como el capitalismo no puede imponerse en un solo país. Y más aún por tratarse de un país con lazos débiles. ¿Recuerdan la tesis de Lenin de que Rusia es un elemento débil de la cadena imperialista? ¿Cómo se puede destruir? Se puede hacer una revolución como la rusa y es ahí que nos damos cuenta de que la revolución en Alemania no se produjo, la revolución en Hungría fue derrotada, la revolución italiana y la norteamericana no se produjeron. No vas a convocar al Zarismo y decir que quieres dar con el poder, vas a iniciar una resistencia. La tragedia es que en el enfrentamiento entre Stalin y Trotsky después de la muerte de Lenin o antes, cuando él ya estaba enfermo, Stalin decidió resolver la cuestión utilizándose de la represión, eliminando prácticamente toda la vanguardia revolucionaria que encabezó la revolución e imponiendo una dictadura autocrática. En realidad, y creo que esa es una tesis de Trotsky, la verdadera contrarrevolución dentro del proceso de revolución terminó por instaurar un poder dictatorial mucho peor. Recuerdo que en 1974 o 1975, leí un libro de memorias de Caio Prado, un gran historiador brasileño, un marxista muy original, y me quedé muy impresionado. En aquella época, yo estaba empezando a estudiar la formulación de Stalin y pude leer el libro un poco después de su publicación. El libro mencionaba que se estaba dando pasos largos hacia el comunismo. ¿Cómo es eso? ¿Comunismo en un único país? Si el socialismo en un único país es imposible, el comunismo en un solo país es una aberración. ¿Recuerdan el intento de Lenin y Trotsky para conservar el poder? Para conservar el poder fue necesario valerse del campesinado como aliado, aunque no era como el proletariado. La nueva política no era algo sencillo, pero ¿cómo Stalin resolvió la cuestión campesina? Eliminando a 20 millones de personas.

Me gusta mucho la formulación de Mészaros. Creo que después del debate clásico, lo que más evolucionó en este tema fue el debate presentado por István Mészaros, a quien seguramente ustedes conocen. Es un marxista húngaro que salió de Hungría en 1956 perseguido por el estalinismo. Se fue porque era radical, era un marxista radical perseguido por el estalinismo.

Se exilió en Italia y luego en Inglaterra y nunca volvió a vivir en Hungría. No volvió. Visitó a Hungría únicamente para irse a uno u otro lado y para resolver una u otra cosa. Cierta vez le pregunté: ¿no piensa volver a Hungría? Me respondió que nunca más volvería. ¿Cuál es, a grandes rasgos, la tesis de Mészaros? Es una tesis polémica, pero es necesario reflexionar sobre ella. Según él, el sistema de capital es más poderoso que el capitalismo. El menciona que el libro de Marx se denomina “El Capital” y no “El Capitalismo” no por casualidad. La interpretación de Mészaros es en el sentido de que el capital existe antes del capitalismo. El capital mercantil, el capital usurario, es decir, existían elementos previos, en las fases precapitalistas, de un capital mercantil.

Por muchos siglos, el capital mercantil precedió al capital industrial. El capital industrial es del siglo XVIII, mientras que el capital mercantil ya existía en los siglos XIV y XV, con las cruzadas y el comercio. Mészaros menciona que la Unión Soviética y los países de Europa Oriental vivieron la revolución en su primera fase, pero mantuvieron intactos los sistemas, o sea, el trípode que sostiene el sistema capitalista.

Y Mészaros refiere que el trípode que sostiene el sistema capitalista es el siguiente: el Estado, el trabajo asalariado y la vigencia del capital. El estalinismo fortaleció el Estado en lugar de aplicar lo que Marx llamaba de perecimiento del Estado. El estalinismo creó un inmenso Estado policial burocrático.

¿Qué pasos pudo dar el estalinismo hacia el fin del trabajo asalariado? Ninguno. Es cierto que hubo la estatización de las empresas, pero sabemos que una empresa estatal no es lo mismo que una empresa socialista o comunista. Una sociedad comunista no se hace únicamente con la estatización de las empresas. Eso porque, según Mészaros, si estatizas la empresa y mantienes la jerarquía de control del trabajador, subordinándolo al gerente empresarial, habrá una extracción de plusvalor política y violenta.

No existe, por consiguiente, autonomía o autodeterminación del trabajo. El embrión de los soviets desapareció con el proceso de Stalin. La muerte de Lenin fue una tragedia, así como fueron trágicas la derrota de Stalin, la derrota de Trotsky, la victoria de Stalin y el posicionamiento de todo el mundo contra la Unión Soviética, lo que tampoco podemos olvidar.

Un país como Rusia tiene las condiciones para iniciar un proceso revolucionario, sobre todo porque es el punto de partida de la Revolución. Marx lo dice literalmente en uno de los prefacios del Manifiesto. Es el punto de partida de la Revolución del Oriente hacia el Occidente. Sin embargo, todo eso se destrozó por la historia. El sistema capitalista lo derrotó.

Lo mismo pasó con el estalinismo. Entonces el capital se basa en el trípode Estado, trabajo asalariado y la propia vigencia del capital. Porque acaban con la empresa privada, pero la Revolución no es un acto jurídico.

El cambio de las relaciones de producción no es jurídico. Y este trípode, según Mészaros, tiene una formulación compleja. Lo estoy resumiendo aquí, pero de nada sirve derrotar solo a uno o dos elementos de este trípode. Si el Estado autocrático y poderoso permanece, el capitalismo se recupera. Si el trabajo asalariado permanece, el capitalismo se recupera. Si el sistema del capital permanece, el capitalismo se recupera.

Con en la tragedia del Termidor soviético, es decir, de la contrarrevolución, la Unión Soviética no solo no dio ningún paso hacia la eliminación o reducción el Estado, como no avanzó en la autonomía.

Marx se refiere a la libre asociación de los trabajadores y las trabajadoras. No se dio ningún paso en ese sentido y tampoco se caminó en el sentido de eliminar la lógica del capital. Era necesario producir un excedente que era adueñado por una burguesía o mejor diciendo, por una burocracia estatal para lo que era público, como la educación.

Tenemos que recuperar el principio de la esperanza, el principio de la esperanza por un otro mundo, con la juventud y con la clase trabajadora.

No podemos seguir defendiendo la tragedia del pasado. Para mí, por ejemplo, la más magistral de todas las experiencias socialistas y comunistas del mundo fue la primera, la Comuna de París. Fue realmente espectacular y entiendo que ese es nuestro punto de partida, no más la Revolución Rusa. China es una tragedia porque lo que existe hoy en día es un poderoso imperialismo económico. Obviamente no tiene la agresividad imperialista estadounidense. No anda buscando la guerra. Pero, por ejemplo, la energía eléctrica de nuestro barrio, aquí en el interior de São Paulo, es de CESP que está controlada por capital chino. El capital chino está por todos los lados. Por esa razón, es un imperialismo no solo económico ni solo político. Es una mierda.

Tenemos que reinventarnos. Y nuestro punto de partida más sólido quizá sea partir de la Comuna de París, que ofrece pistas geniales. Contra la división de la tripartición burguesa. La burguesía detiene los tres poderes. Si pierde el ejecutivo, tiene el legislativo y el judicial. Si pierde el judicial, tiene el ejecutivo y el legislativo. Si pierde el legislativo, tiene el ejecutivo. Así que no pierde el poder. La Comuna era, al mismo tiempo, ejecutiva, legislativa y juzgaba. Nunca ha habido ninguna gran experiencia socialista que haya intentado avanzar en esta dirección, reinventar la experiencia comunal mirando hacia los valores del siglo XXI. Sé que es algo diferente, pero actualmente la izquierda dominante actúa mayoritariamente dentro del orden y solo piensa en las próximas elecciones para concejal o para diputado. Todo esto tiene que reinventarse.

Para que conozcan un poco más cuál es mi posición con respecto a las diferentes corrientes de la izquierda. Caracterizo a China, Estados Unidos y Rusia como países claramente imperialistas. Entendemos que en el mundo capitalista actual lo que hay es una pugna interimperialista entre potencias.

VO y AG: La subcontratación o la uberización, como lo definiste, es un proceso internacional, propio también de los países del primer mundo, o sea, las grandes potencias no están exentas de esta cuestión y que en los países del primer mundo es la población migrante y pobre la que también está sometida a estos nuevos sistemas de trabajo. Lo que quiero preguntar es cuál es tu opinión referente a la relación entre lo que llamas uberización con el trabajo asalariado clásico y el creciente desempleo en medio de los avances tecnológicos, que aparentemente, en lugar de ayudar, de ir a favor del desarrollo de la humanidad, terminan yendo en contra, por lo que dejan de desarrollarse las fuerzas productivas.

RA: En primer lugar, la uberización es la forma contemporánea del trabajo asalariado. No es trabajo no asalariado. Los que dicen que ese no es un trabajo asalariado son Uber, Amazon, iFood… Es una mistificación. Si, por ejemplo, estoy desesperado por un trabajo y compro o alquilo una moto, no voy a conectarme a la plataforma y preguntar qué derechos tengo. Lo que sí voy a decir es, mándame trabajo porque tengo que pagar la moto que compré por 50 mil y al día siguiente ya se convirtió en 100 mil, porque el sistema financiero es destructivo e ilimitado. De ahí resulta que el trabajo asalariado contemporáneo cada vez más tiende a ser sin derechos. Eso solo no está generalizado porque hay sindicatos fuertes. Por lo menos en Brasil. El sindicato de metalúrgicos de São Bernardo tiene un perfil bastante fuerte y de resistencia. El sindicato de los metalúrgicos de São José dos Campos también es resistente y se mantiene desde hace mucho tiempo. Está también el sindicato de metalúrgicos de Campinas. Esos son tres ejemplos diferentes de la llamada izquierda. Uno más moderado, más dedicado a preservar algunos derechos, y otros un poco más agresivos, por así decirlo, en un intento de defender a la clase trabajadora. Pero ahí entra la cuestión que has planteado.

La industria y la agroindustria son muy susceptibles, están abiertas, son terrenos de experimentación de las tecnologías de la información, la comunicación, los algoritmos, el internet de las cosas, la inteligencia artificial, el nuevo ciclo de automatización y robotización. Todo esto amplifica el desempleo mucho más en el sur y el norte del mundo. Hay algo curioso acá: la mundialización del capital también significa una ampliación de los niveles de precariedad de la clase trabajadora en los países imperialistas centrales y, en mi opinión, no solo afecta a los inmigrantes. Claro que a los inmigrantes les afecta de maneta vital.

Los inmigrantes italianos en Inglaterra, Francia y Portugal viven en condiciones similares a las de los sectores más explotados de la clase trabajadora brasileña. Ellos igualmente no tienen derechos y están en una situación precaria. Pero hay una parte de la juventud italiana, inglesa, francesa, portuguesa y española que también pertenece a una generación para la que ya no hay derechos.

Ha surgido inclusive una definición que no me gusta, que es la de precarizado. Hay dos formas de entender lo que significa. Una completamente errónea. Quien la formuló fue ese tal Guy Standing, que dice que el precarizado es una nueva clase. Eso no tiene ningún sentido. La otra refiere que el precarizado es una parte creciente del proletariado joven europeo que está en la industria, en la agricultura y especialmente en el sector de los servicios y que únicamente encuentra trabajo sin derechos.

Actualmente, esos dos polos integran lo que muchos pensaban que había perdido o reducido la importancia y que hoy se muestra fundamental para el sistema capitalista: la superpoblación relativa, el ejército de reserva ampliado. Marx hablaba del ejército de reserva latente, estancado y flotante. Hoy en día, el mundo tiene un ejército de reserva monumental.

No hay un único país capitalista en el mundo, con un amplio nivel de población, que no tenga un alto índice de desempleo. Marx ya lo decía en el volumen 3 de El Capital. Una de las formas de contrarrestar la ley de la tendencia decreciente de la tasa de interés es el ejército de reserva, que permite reducir siempre el costo de la remuneración de la fuerza de trabajo y, en consecuencia, aumentar el plusvalor, porque si yo renuncio a mi trabajo, hay 10, 50, 100, 1000, 2000 personas que podrán hacerlo.

Esta fuerza sobrante debilita el movimiento obrero y plantea una cuestión muy importante. Un proyecto de revolución, en el siglo XXI, tiene que contemplar a esos hombres y mujeres que trabajan, blancos, negros, LGBT y todo lo más de que ya hemos hablado aquí, pero también tiene que crear propuestas para ese conjunto que hoy está fuera de la producción.

Por eso creo que es muy importante la propuesta contra la jornada de 6×1 en Brasil, por diversas razones. He escrito algunos textos al respecto, pero si hay una reducción de la jornada diaria de 8 horas para una jornada de 5 horas, esto es, 3 horas menos al día, una gran masa de trabajadores y trabajadoras desempleados podrán trabajar.

Ese es el primer aspecto. Hay cinco o seis puntos más que yo podría enumerar. Punto dos: se estará luchando contra el despotismo empresarial o el despotismo digital. Reducir la jornada laboral es luchar contra el despotismo empresarial o del mundo digital, esa es la cuestión. Eso porque hoy en día, ya no hace falta tener un jefe. Yo puedo ser mi propio gerente. Le digo adiós al trabajo. Soy mi propio déspota.

El punto tres es que, al reducir la jornada laboral, puedo pensar que la vida puede tener un mejor sentido, siempre y cuando no se permita que el capital intensifique mi trabajo. Trabajaba ocho horas, ahora trabajo cinco y por ende se intensificará mi trabajo para que yo produzca lo mismo que los demás. No se puede permitir la intensificación. Es necesario reducir el trabajo, las horas trabajadas, mantener el salario igual y no permitir una intensificación de la explotación para que valga la pena.

Cuarto punto: luchar por mejores condiciones de vida dentro del trabajo permite pensar que la vida no termina en el trabajo. Y eso nos lleva al quinto punto.

En una vida con sentido, con más sentido en el ambiente laboral, empezaré a luchar contra la explotación, el despotismo, y pasaré a pensar en una vida con sentido fuera de ese ambiente. Y cuando empiezo a pensar en una vida fuera del trabajo, empiezo a darme cuenta de que estoy inserto en un sistema totalizador, porque actúa en la producción y en la reproducción. Es un sistema que controla la producción y la reproducción y las mujeres son un ejemplo obvio de ese aspecto. Más aún, las mujeres en relación con los hombres. Las mujeres negras e indígenas en relación con las mujeres blancas privilegiadas, las mujeres inmigrantes en relación con las nativas, los LGBT que son discriminados.

Recuerdo que muchos de los LGBT decían: “prefiero trabajar en un centro de llamadas, atendiendo el teléfono para que no me agredan por mi condición, por mi apariencia. Esas agresiones cometidas por los machistas. En la pantalla, nadie puede agredirme.”

El último punto es bastante importante: luchar por la reducción de la jornada laboral y, por lo tanto, contra el régimen 6×1, me abre espacio para preguntar. Esa es una cuestión decisiva. Voy a reducir la jornada laboral, pero tengo que hacer preguntas. Ese es el papel decisivo de la izquierda.

¿Qué voy a producir y para quién? Cuando pregunto qué producir y para quién, pongo el dedo en el sistema metabólico del capital. En ese punto, la lucha de la clase trabajadora se amalgama, se conecta con la lucha Eco Socialista, que es vital.

Tengo que impedir la destrucción de la naturaleza, porque sin trabajo no hay naturaleza humana, sin naturaleza no hay humanidad. Esta lucha es, por lo tanto, indisoluble y a ella le sumamos la lucha de género, de raza y de etnia. El reto es reinventar un “nuevo modelo de vida”, expresión que utilizo bastante y que aprendí de Marx y de Engels. Ambos mencionan ese nuevo modelo de vida en dos momentos, por lo que recuerdo: en la ideología alemana y en los manuscritos de los 40 años. Es más rico, porque, en realidad, lo que está en juego hoy es nuestro modo de vida. El sistema del capital lo ha totalizado todo.

Y tenemos que reinventar un nuevo modo de vida pero que no sea una repetición de las tragedias rusa o china. Tenemos que aprender de ellas. Y eso me lleva a mencionar que, por tal motivo, la precarización es más intensa en el sur del mundo. Claro, en las periferias.

Aprendimos que el mundo europeo nos civilizó. ¿Y cómo nos civilizó el mundo europeo en el siglo XVI? Enseñándonos la esclavitud, la producción por dinero y por riqueza y aprendiendo a depredar la naturaleza, sin límite alguno. Eso no es civilización, eso es barbarie.

Eso restablece, por consecuencia, la formulación de Rosa Luxemburgo, que permanece actual salvo por un pequeño paréntesis.

La gran Rosa Luxemburgo, si viva estuviera, tal vez diría así… socialismo o barbarie, con un complemento. Porque la barbarie ya estamos viviendo, no hace falta buscarla. Tenemos, por otro lado, la oportunidad de reinventar el socialismo o será el fin de la humanidad, que resáltese, puede durar siglos. No creo que estemos en una crisis necesariamente terminal e inmediata.

Tampoco puedo imaginar la vida dentro de un siglo, sin que el capitalismo pase por cambios profundos. El capitalismo nos conducirá a lo que pasó con las comunidades originarias de Centroamérica. Muchas comunidades indígenas originarias desaparecieron antes de que llegaran los españoles porque faltaba agua y las poblaciones murieron.

Hoy en día, el agua se destina prioritariamente a los centros de datos o para preservar los almacenes de Google y toda esa masa métrica. Esos inmensos espacios que quitan el agua de la población de las ciudades cercanas para preservar sus almacenes. Así que tenemos que reinventarnos de otra manera.

Y Marx es nuestro punto de partida. Para mí eso es crucial. Marx no es el punto de llegada. Por supuesto, él y la rica generación de marxistas que tuvimos: Lenin, Trotsky, Gramsci, Lukács. Pueden decirme: “profesor, pero ellos son diferentes.”. Sé que son diferentes. Menos mal. Odiaría vivir en un mundo en el que todos pensaran lo mismo. Eso es dogma. Es necesario que exista un debate. Eso fue una de las cosas más bonitas del Partido Comunista, Partido Obrero Socialdemócrata Ruso, después convertido en Partido Comunista Ruso, en los años 17. Cuántas veces Lenin y Trotsky se pelearon. Recuerdo un debate en el que Lenin dijo: “El camarada Trotsky está equivocado por defender la estatización del sindicato obrero”. Y Trotsky contestó que Lenin tenía razón; que el sindicato necesitaba mantener su autonomía Inclusive en el estado obrero. Eran dos figuras geniales. Rosa decía: «Cuidado. Es necesario pensar en el mando de la clase obrera. En organizaciones de base más avanzadas”. Era un debate magistral y todo fue enterrado por el estalinismo.

VO y AG: Nuestra tradición y nuestro origen en Brasil provienen de la convergencia socialista, posteriormente al momento en que algunos permanecieron en el PT construimos el PSOL, fuimos fundadores del PSOL- Actualmente, la Revolución Socialista es la confluencia de dos corrientes internas del PSOL y formamos parte, a nivel internacional, de la Liga Internacional Socialista. Pero aquí en Brasil y en el mundo tenemos una tesis. Es bastante cierto que ya estamos vivenciando la barbarie. Es cierto también que el capitalismo ya está demostrando su decadencia absoluta. Pese a ello, es cierto también que podemos derrotar este movimiento de la barbarie y avanzar en el sentido de construir el socialismo. Tenemos las condiciones, las luchas lo demuestran, pero en ese punto llegamos al gran Trotsky, el problema de los problemas, la dirección revolucionaria.

Nuestra tesis es en el sentido de que tenemos la oportunidad de enfrentar a la barbarie con la única política posible, que es la de los revolucionarios y las revolucionarias. Sin embargo, para ello necesitamos avanzar en un proceso de reagrupamiento de los revolucionarios y las revolucionarias, que no es fácil. No estamos refiriéndonos al proceso que empezó tal vez en la etapa anterior, que inició los partidos amplios.

Creemos que este proceso ha fracasado. Que los partidos amplios, es decir, la unidad con los reformistas no ha funcionado, aún menos en este momento de crisis capitalista. Opinamos que sí necesitamos pensar en estas nuevas formas organizativas que sean capaces de unir a los revolucionarios y las revolucionarias.

Sostenemos que es algo muy difícil porque la izquierda fundamentalmente trotskista y revolucionaria está muy fragmentada y no hay confianza para unir las direcciones. En fin, es un proceso que llevará tiempo, pero estamos trabajando en ello. Al menos a nivel internacional, nuestras experiencias son muy buenas y queremos avanzar en ese sentido.

De ahí vienen las dos preguntas. ¿Cómo ves actualmente este proceso de la izquierda revolucionaria en el mundo? ¿Qué conoces de este proceso en Brasil y, en particular, en el PSOL? Seguimos formando parte del PSOL.

Dentro del PSOL actuamos como una fracción pública. Y creemos que necesitamos debatir esa cuestión con la izquierda brasileña porque el PSOL ya se ha desbandado y asimilado a los partidos de la orden, desde nuestro punto de vista. ¿Cómo lo ves eso? ¿Qué opinas en general y en lo particular sobre el PSOL?

RA: Esta pregunta es bastante importante. Quizás este sea el punto más polémico, pero creo que, si no afrontamos la polémica, no llegaremos a una respuesta. Puede ser que exista más coincidencias que polémicas.

Empecé en la militancia en 1973, 1974. Por así decirlo, me formé políticamente dentro de lo que hoy podría ser nombrado como “leninismo”. Escribí muchos textos a lo largo de todos esos años. Inclusive ahora, 30 años después, desde 1994, volví a publicar un artículo en un número especial de la revista de C. Marques, de la Unicamp. Fue una edición especial dedicada a Lenin. Me pidieron que escribiera un texto nuevo, pero me era imposible escribir, así que dije que no. Pero les sugerí que publicaran mi tesis de maestría.

Lo que hoy estoy diciendo, aquí, es un poco diferente de lo que decía en mi tesis de maestría, que se llamaba “Clase obrera, sindicatos y partidos en Brasil”, en la que presenté un debate sobre las ideas de Lenin, Rosa, Kautsky, Trotsky. Mi opinión hoy es un poco diferente.

En términos generales, les diría que mi opinión es que no saldremos de esta tragedia del capital sin articular dos dimensiones que a menudo no sabemos manejar bien. ¿Cuáles son esas dos dimensiones? En primer lugar, es necesario el avance de los núcleos/polos que Lenin y Marx denominaban “obreros y obreras avanzados”.

Serían las llamadas vanguardias, pero con todas las limitaciones que añadiré más adelante. Es decir, la clase trabajadora tiene que ser una combinación de avance efectivo, de lucha autónoma, de base, lo que es imposible de obtener de forma espontánea. Por lo tanto, se necesitará una articulación cuidadosa, para no caer en el vanguardismo.

En otros términos: yo lo sé todo y voy a enseñarlo a la clase obrera, que no sabe nada. El día que aprenda, hará la revolución. Sé que nadie o casi nadie piensa así. Lo estoy simplificando, pero, digamos que en el fondo es así: vamos a ganar a la clase obrera que no sabe.

¿Qué te diría? La formulación leninista fue la más espectacular que el marxismo podía ofrecer a la realidad rusa. Cuando, siete años después de haber escrito “¿Qué hacer?”, le preguntaron a Lenin si debía ser considerado una regla partidaria. No sé si ustedes recuerdan lo que él respondió.

Él dijo que “¿Qué hacer?” era un compendio de táctica escrita, es decir, del movimiento comunista ruso. Ni más ni menos. No era la regla del partido. Cualquier partido marxista tiene que ser leninista… ¿Por qué digo esto?

Porque uno de los elementos trágicos del estalinismo fue deificar y dogmatizar a Lenin. Si Stalin hubiera tomado la decisión de, digamos, derribar a Lenin, que era un mito para el pueblo ruso, él habría sido aniquilado.

Cuando le preguntaron a Lenin si era leninista, ¿se acuerdan lo que respondió? Él dijo: “No, soy marxista.”. Lenin era un sujeto excepcional. No era leninista, era marxista. Él era consciente de que la gran y genial tesis pertenecía a Marx y que él fue un gigante en la concreción rusa. ¿Qué quiero decir con esto? En una sociedad zarista, como la rusa, era necesario un partido ultracentralizado, clandestino y muy riguroso, porque, de lo contrario, el zarismo lo eliminaba. Es una dictadura feroz. Con el paso de los años, empecé a entender un poco más y a ser más generoso con Rosa Luxemburgo.

No creo que Rosa sea espontánea, porque ella vivía la realidad alemana, que no era igual a la rusa. El Partido Socialdemócrata Alemán, el Partido Comunista Alemán organizado por Rosa, Kalle Bekeneck y otros, no necesitaba ser un partido ultracentralizado, secreto y clandestino como el ruso, aunque ha sufrido una muerte brutal, como bien lo sabemos.

Vale decir que cuando las cosas se ponen tensas, la burguesía utiliza todas las armas de que dispone para asesinar a los líderes.

¿Qué quiero decir en este primer punto? Que Marx es un muy importante. Él hablaba mucho del partido político distinto cuando creó la Asociación Internacional de Trabajadores. Su partido no era ultracentralizado, secreto y de vanguardia. Tampoco era un partido de masas al que cualquiera podría entrar. Tal vez tengamos que intentar. Sé que esta es una versión polémica, pero es obvio que estamos conversando desde el lugar de quien quieren cambiar el mundo.

La única certeza que podemos tener es que nuestras certezas son erróneas. ¿Cómo puedo entonces articular la lucha autónoma con la conciencia que nace en la vida cotidiana, con la participación imprescindible de los liderazgos avanzados, sin parecer que tengo una teoría que voy a meter en la cabeza de todos?

He aprendido mucho de la vida. Soy muy duro en mis críticas al estalinismo. Milité en un partido estalinista donde aprendí dos cosas: existe el estalinismo bruto y no represivo y existe el sofisticado, que es igual de perverso. El estalinismo se impone mediante la mistificación del culto. Lukács es un autor que aprecio mucho y que hace una crítica muy insuficiente al estalinismo. No obstante, una de las cosas que él menciona es que el estalinismo es el culto a la personalidad, lo que es cierto. El estalinismo es más que eso, pero también es eso. Creo que nosotros, las izquierdas organizadas, a menudo entramos en una lucha fratricida y, cuando decidimos abrirnos, lo hacemos para aquellos partidos que aceptan de todo.

Si yo que pudiera pensar en un proyecto ideal, sería el de un partido de izquierda en Brasil, donde entraran todas las tendencias. La decisión sobre quién entra al partido sería de ellos. Sería necesario un programa. Nosotros tenemos el valor de decir que estamos en contra de la propiedad privada, pero hay mucha gente que no tendrá ese valor porque perderá las elecciones. Estoy totalmente de acuerdo con todo lo que has dicho con relación al caso que ustedes mencionaron.

Creo que Rosa salió más entera en este siglo. Lenin también sale entero, Stalin es una aberración, Trotsky sale entero, pero, por ejemplo, no puedo estar de acuerdo con el programa de transición de 1949. Por más genial que fuera, hay que actualizarlo. Por favor, no me entiendan mal. Ni siquiera sé si hay grupos que todavía defienden eso, pero en la época en que yo formaba parte de un grupo clandestino aquí, que no era trotskista, veíamos mucho el programa y nos preguntábamos si ya estaba hecho, pero la respuesta era negativa. ¿Cuál es el programa? ¿Qué es el “Pan, Paz y Tierra” hoy en día?

La izquierda brasileña solo habla de las próximas elecciones. No toda la izquierda. La izquierda más moderna, la que está dentro del orden, la dominante.

No sé si les ha servido de algo, pero soy muy abierto. ¿Esa es la opinión correcta? No, es mi opinión. Esta es mi opinión.

Y si me dicen que lo que estoy diciendo es diferente de lo que escribí en 1985, yo digo que es cierto. No esencialmente, pero es diferente. Yo era más leninista. Hoy diría que soy entre leninista y luxemburguista. Tengo una gran influencia y simpatía por Marx y respeto la lucha autonomista de muchos anarquistas que dicen que hay que mirar a la base, si no, no funcionará.

No van a seguir matándose entre las vanguardias, la clase trabajadora y la extrema derecha radicalizada que está en contra del sistema.

Recuerdo que estudié mucho. Llegué a leer las actas del Partido Comunista Ruso. Tanto Lenin, como Trotsky sufrieron muchas críticas por no estar de acuerdo. Soy favorable a los partidos con tendencias en el camino hacia el centralismo democrático.

Estoy a favor de lo que la mayoría decida, pero sigo defendiendo la autonomía. No voy a defender a un candidato burgués solo porque el Comité Central me haya dicho que tengo que hacerlo… Puedo votar por él, eso es otra cosa. No tuve ninguna duda en votar por Lula en 2022, como lo haré de nuevo en 2026, si es el caso. Pero sin ilusión alguna.

Punto dos: El PSOL, al que me afilié en 2005, tenía la propuesta de ser distinto del PT. Por eso nos afiliamos. Y en ese momento no queríamos afiliarnos. Yo ya había participado en dos partidos y no quería un tercero.

Pero, al final, fue muy interesante. Algún día se los contaré. Estuvimos seis meses debatiendo… Chico de Oliveira, Milton Temer, Carlos Nelson Coutinho, Leandro Konder, Paulo Arantes y yo. Luego vinieron otras personas. Este núcleo se reunía hasta tal punto que, si se nombran los cinco primeros fundadores del PSOL, son estos cinco que he mencionado.

Estábamos allí y firmamos la ficha de inscripción. Nos concedieron el orgullo de que nuestros nombres fuesen los primeros. No lo pedimos. Incluso teníamos dudas sobre si íbamos a entrar o no, porque había gente allí que era contraria a los partidos. Yo tampoco quería entrar en otro partido, porque entré al primer partido, que era clandestino, pensando que se podía hacer la revolución.

Después comprendí que ese no era el lugar. Me uní al partido equivocado. Me indicaron que estaba ingresando a la izquierda e invirtieron. Me di cuenta de que yo estaba entrando a la derecha. Después me uní al PT sin ninguna ilusión. Entre 1976 y 1980 estuve, digamos, cerca del PCB.

Después me uní al PT en 1983, tácticamente, como muchos de izquierda. Nos unimos porque era donde estaba la clase obrera, solo por eso. No tenía ilusiones de que el PT pudiera revolucionar. El PT iba a ser un partido socialdemócrata. La filiación al PSOL fue también una entrada crítica mía.

Creo que los partidos tienen que hacer un ejercicio…

Estuve conversando con un amigo muy querido que le indagué los motivos por los cuales no dejaba el PSOL. Me dijo que era el último partido al cual iba a afiliarse y por eso, esperaría un poco más. También me comentó que mantenía dialogo con algunos grupos del partido. Yo también mantengo un diálogo con los grupos de izquierda en general. Colaboro de alguna forma. Estoy seguro de que muchos no concuerdan con algunas de mis ideas, de que pensamos distinto. Pero eso no significa que no esté dispuesto a contribuir.

Y con referencia al esfuerzo que ustedes están haciendo en Argentina, yo les digo que no sirve una frente únicamente electoral. Eso no rompe con la percepción burguesa. Es necesario una frente social y política, con una política radical que pueda ser calibrada en las campañas electorales, sin desvirtuarse. Boulos quiso ganar las elecciones y al final aceptó participar del debate con aquel fascista, Pablo Marçal que inclusive lo agredió y lo demandó. Al final, estaba casi defendiendo que necesitamos mejor comprender el espíritu emprendedor.

Es muy complicado, por ejemplo, tener a una vice candidata impuesta por el PT que había participado del juicio político contra Dilma y que fue secretaria del gobierno fascista de São Paulo. Lo que me refiero es a la política y no al personal. Si soy el candidato, puedo aceptar que el PT indique un vice pero no aceptaré a una persona que participó de determinado episodio contra el partido. Una cosa es criticar el gobierno de Lula y de Dilma. Otra es defender un golpe.

Dilma fue condenada, sufrió un juicio político, fue destituida, pero no cometió ningún delito. Así que fue un golpe político. Ella no cometió ningún delito, no hay corrupción, no sacó dinero del país, no hizo maniobras fiscales que todos los gobiernos hacen…

Y, por último, ¿saben por qué no dejo el PSOL? Porque aprendo debatiendo con los amigos, los compañeros y las compañeras. Expreso mis puntos de vista, aprendo y escucho a los demás. ¿Recuerda la propuesta que hicimos en las elecciones para apoyar al Glauber Braga? Fue un momento muy importante. 40% del PSOL votó por nosotros. Nadie tenía la ilusión de que íbamos a ganar las elecciones con Glauber Braga. Sin embargo, queríamos una candidatura que fuera valiente. Luego, a la hora de la verdad, íbamos a decir que íbamos a votar contra el fascismo.

No sé si todo eso les ayuda a pensar sobre lo que se planteó acá, pero, lo que pienso sobre este debate sigue esa línea: es necesario articular grupos avanzados, politizados, con más solidez de movimientos de base obrera. Creo que ahí está la reinvención de un partido a la vez masivo y radical, que pueda liderar un movimiento social junto con otros. Ya no creo que un partido lidere si ni siquiera somos capaces de sentarnos entre nosotros a discutir y montar un partido.

VO y AG: Muchas gracias Ricardo, nos entusiasma esta entrevista porque hemos aprendido, pero porque además entendemos que el debate nos obliga a continuar tratando de encontrar respuestas a un mundo complejo y que cada vez nos obliga más como revolucionarios a tratar de dar que esas respuestas sean las correctas. Tu contribución a este debate la entendemos muy importante y de una grán utilidad para nuestros lectores. Gracias, otra vez.