El relato liberal de la salud mental

Cada 10 de octubre se celebra el Día Mundial de la Salud Mental. Impulsado por la Federación Mundial de para la Salud Mental por primera vez en el año 1992, es una fecha en la que todos los años se llevan a cabo campañas de concientización y sensibilización sobre las problemáticas de salud mental en todo el mundo. El objetivo principal es educar a las poblaciones para eliminar los estigmas y prejuicios, facilitar el acceso a los servicios de salud, promover el diálogo sobre los problemas de salud mental, estimular el apoyo y el cuidado a las personas con padecimientos mentales.

Sabemos que desde la pandemia en adelante cada vez se habla más de salud mental. Hoy ya no es un tema que solo circula entre lxs grupos reducidos de profesionales expertxs. En los medios de comunicación masivos, redes sociales, conversaciones cotidianas, lugares de trabajo, en todos lados se habla sobre la importancia de visibilizar la salud mental. Si años atrás era un tema tabú, hoy en día es un tema que está en la agenda pública de los gobiernos, partidos políticos, organizaciones de la sociedad civil, etc.

Micha Frazer-Carroll (2025) en su libro “Mundo loco. Políticas de salud mental” realiza una crítica en cómo las campañas de concientización están sostenidas por un relato liberal que aborda las problemáticas de salud mental términos de identidad individual (algo que somos, por ejemplo, bipolares, esquizofrénicos, depresivos) o como posesión de propiedad (algo que tenemos, como un diagnóstico). Ahora bien, nos dice la autora, no se suele plantear en términos de opresión. Es decir, no se analiza cómo las grandes estructuras opresivas (capitalismo, patriarcado, colonialismo, etc.) producen malestar psíquico. La mirada neoliberal en ese sentido (que ha permeado el sentido común de la sociedad) trata la salud mental como un asunto privado e individual, desconectado de las determinaciones sociales, políticas, históricas, económicas y culturales. Su abordaje es tercerizado en instituciones y dispositivos específicos para que sea tratada con terapias y fármacos. En consonancia con esta lógica, la idea de la “responsabilidad individual” del sufrimiento predomina en amplios sectores de la sociedad. Incluso en los programas de salud mental de los partidos de izquierda, suele aparecer dentro de las propuestas, por ejemplo, mayor contratación de psicólogxs y psiquiatras en los servicios de salud. Sin duda que no estamos en contra de una medida de esa índole, pero sí nos parece interesante al menos problematizar como la mirada liberal-progresista de la salud mental ha permeado incluso en las fuerzas políticas de la izquierda revolucionaria, al reducir el abordaje político de la salud mental a un asunto de técnicos-profesionales, las instituciones sanitarias y el Estado, obturando la posibilidad de cuestionar a fondo las causas sistémicas del sufrimiento subjetivo, así como de plantear un modelo de salud alternativo al modelo médico hegemónico. Por tanto, no es suficiente exigir que se contraten más psicólogxs y psiquiatras en las instituciones de salud, si esxs mismxs profesionales reproducen prácticas medicalizantes, psiquiatrizantes, manicomiales, etc.

Capitalismo y salud mental: La privatización del malestar

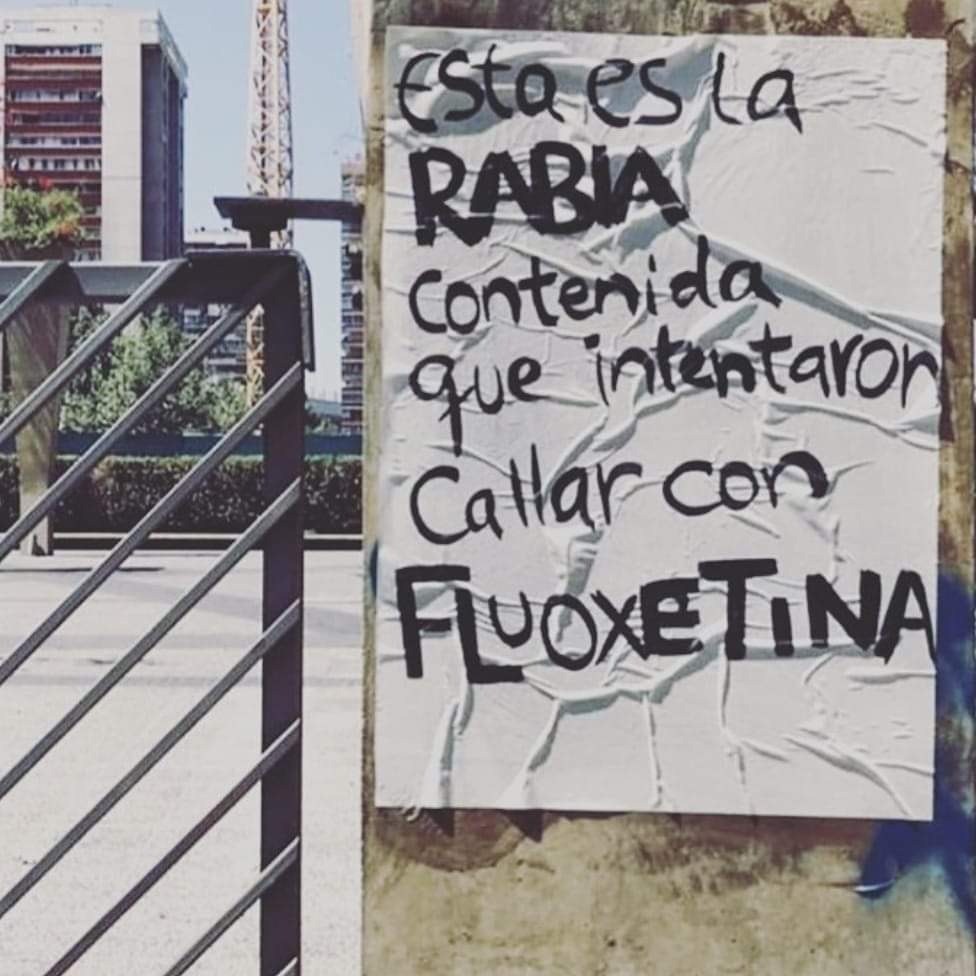

Hay dentro de las teorías críticas contemporáneas una serie de elaboraciones teóricas en torno a la relación entre salud mental y capitalismo. Conocidos son los planteos del filósofo inglés Mark Fisher, quien desarrolla una crítica a lo que entiende como la privatización del estrés, es decir, una estrategia del capitalismo para trasladar las causas de los padecimientos mentales (estrés, depresión, angustia, ataques de pánico, burnout, etc.) a factores únicamente individuales (ya sea a nivel biológico, psicológico o familiar), invisibilizando las determinaciones estructurales, como las desigualdades sociales, la precarización laboral, la pobreza, falta de acceso a derechos, el colapso poblacional en las grandes urbes, etc. Así, nos dice el filósofo, el capitalismo enferma al trabajador para luego ofrecerle soluciones individuales vía consumo de psicofármacos, terapias o libros de autoayuda, lo cual anula la posibilidad de construir una alternativa política y colectiva que apunte a problematizar y luchar contra aquellos sistemas de opresión que generan las condiciones objetivas de producción de sufrimiento subjetivo . El malestar entonces se privatiza, individualiza y despolitiza.

Considerando estos planteos, evidentemente las campañas liberales de concientización impulsadas por los organismos internacionales y los Estados capitalistas no apuntan a generar una “conciencia de opresión” o “conciencia de clase” respecto a cómo el capitalismo es uno de los grandes causantes estructurales de los malestares anímicos que sufrimos gran parte de la clase trabajadora (de hecho son los mismos Estados y gobiernos que llevan a cabo políticas de ajuste en el sector salud, precarizan a lxs trabajadorxs de ese sector, desfinancian los hospitales, etc).Es cuestión de observar las estadísticas: año a año aumentan los niveles de depresión, ansiedad, consumos problemáticos, estrés, etc. La clase dominante en ese sentido no sólo es responsable de la precarización de las condiciones materiales de la existencia, sino que también, y de la mano de aquello, es responsable de la precarización psíquica de la clase obrera. Cada vez nos sentimos mas estalladxs, colapsadxs, quemadxs, sobrepasadxs, desbordadxs. Y nos quieren hacer creer que nos sentimos así por responsabilidad nuestra.

Aclaramos que no negamos la necesidad de realizar un tratamiento psicológico, psiquiátrico, psicoanalítico, o de cualquier tipo, para quienes estén atravesando una problemática de salud mental, más allá de sus causas. Lo que queremos resaltar es que un tratamiento en salud mental como estrategia terapéutica, a veces, anula la posibilidad de afrontar las causas del malestar de manera colectiva. Por ejemplo, ante la precarización laboral, la lucha sindical puede ser una manera más efectiva de combatir el malestar que genera los bajos salarios, la falta de derechos, la violencia patronal, etc. Ahora bien, no se trata de plantear este asunto desde la dicotomía psicoterapia/sindicato, como si fueran opciones contrapuestas. A veces, se puede estar necesitando tanto un tratamiento psicológico como unirse a un sindicato para transformar colectivamente las condiciones objetivas que generan malestar.

Entonces, ¿cómo politizar el debate de la salud mental desde una mirada de izquierda? ¿de qué manera construir una política revolucionaria en el campo de la salud mental? ¿cómo articular las dimensiones anímicas y afectivas con la lucha de clases? Son preguntas que no se remiten a un plano netamente conceptual-teórico. La salud mental es un terreno estratégico fértil para redireccionar y cuestionar al capitalismo como factor estructural de las condiciones del malestar que afecta al conjunto de la clase obrera. Politizar el malestar es el desafío.

Motosierra a la motosierra

Pensar la motosierra como símbolo de cambio revela una paradoja: nada se arregla con ella. La metáfora elegida por el gobierno no expresa únicamente un programa de recorte económico, sino algo más profundo: un ajuste de cuentas con una realidad que una parte de la sociedad ya no soporta.

Para que un hecho inédito como este ocurra, se combinaron elementos precisos: agotamiento, revanchismo, asedio, cansancio. Afectos que no surgen del aire, sino del propio sistema. En el momento de descomposición del capitalismo que atravesamos, esas afecciones son su producto directo.

La motosierra, entonces, no es una herramienta para ordenar el presupuesto, sino para partir una realidad que se volvió intolerable.

Esa rabia colectiva, forjada en la precarización y el cansancio, fue capturada por la derecha. El malestar que produce el sistema no desaparece: si la clase trabajadora no logra darle un horizonte propio, la ultraderecha lo reorienta en clave de revancha, de odio al de abajo, de destrucción sin emancipación.

En ese sentido, la motosierra no representa solo un programa económico; es la forma política que adopta un malestar despolitizado, un dolor sin organización. Si la izquierda no logra convertir ese cansancio en lucha colectiva, el sistema lo devuelve convertido en barbarie.

El capitalismo mercantiliza absolutamente todo. De todo lo que tiene vida intenta extraer ganancia: los territorios, los cuerpos, los vínculos y también el espíritu. La salud mental no escapa a esta lógica.

Hoy se lucra con el sufrimiento de las personas: aplicaciones de “bienestar”, influencers que venden mindfulness, laboratorios que fabrican ansiolíticos como caramelos, clínicas privadas que cotizan en bolsa. El discurso neoliberal transforma el padecimiento en mercado y la tristeza en oportunidad de negocio. La salud mental se volvió una mercancía más, que puede poseerse o faltar, comprar, consumir o conseguir.

A la vez, el mismo sistema que la mercantiliza genera las condiciones materiales del malestar: salarios de miseria, jornadas extenuantes, ansiedad laboral, violencia de género, racismo y desigualdad estructural. Es el círculo perfecto del capital: enfermar para luego vender la cura.

Por eso, cuando nos preguntamos qué es la salud mental, no podemos separarla de las condiciones de vida. No es un estado individual, sino un producto social. Convertirla en mercancía es despolitizarla y desubjetivarla.

El sistema opera con un doble movimiento: mientras hace negocio con la salud, crea la enfermedad. Y cuando el dolor se vuelve insoportable, ofrece como salida la motosierra: una promesa de limpieza total que solo reproduce la lógica del daño.

Es por esto que cuando hablamos de desmanicomializar, no podemos limitarlo al cierre de los hospitales monovalentes. Lo manicomializante del sistema no se reduce a una institución: es una lógica que discrimina, segrega, sentencia y también enferma.

En este marco surgen nuevos conceptos que buscan nombrar aquello que el lenguaje tradicional no alcanza. Uno de los más difundidos es el de neurodivergencia. Su aparición no es casual: expresa la necesidad social de reconocer experiencias subjetivas que el orden capitalista excluye o patologiza.

Ahora bien, cabe preguntarse si esa divergencia se origina realmente en lo neuronal o si es el resultado de una vida cada vez más intolerable, combinada con una ideología normativa que excluye a quienes no encajan en su molde de productividad y éxito. En ese sentido, la neurodivergencia puede leerse no como una excepción, sino como la manifestación colectiva del malestar estructural.

No está claro si “los que estamos mal” somos nosotros o es la realidad. Pero cuando la realidad misma se vuelve una máquina de enfermar, la lucidez consiste en no adaptarse. En un mundo donde lo irracional es el propio orden social, la locura puede ser la forma más sana de rebelarse.

Desmanicomializar también es romper con la lógica de la adaptación. No se trata solo de cambiar instituciones, sino de imaginar una vida que no necesite enfermar para sobrevivir.

Una vida donde la salud mental no sea un privilegio ni un negocio, sino el resultado de vínculos libres, de tiempo para descansar, crear, luchar y amar.

Eso solo puede nacer de la organización y la solidaridad, de volver a reconocernos parte de una misma clase y de un mismo malestar colectivo.

Si el capitalismo nos enferma, la tarea de la izquierda es construir las condiciones de una salud que no se venda ni se medique, sino que se conquiste.

Una salud que nazca del encuentro, del afecto y de la lucha compartida.

Brindemos por eso.

Salud.

Sebastián Soto-Lafoy y Nicolás Mileo

Integrantes del equipo de salud mental, CABA

Referencias bibliográficas

Fisher, Mark (2009). Realismo capitalista ¿no hay alternativa?. Editorial Caja Negra.

Frazer-Carroll, Micha. (2025). Mundo loco. Políticas de salud mental. Editorial Coloquio de Perros