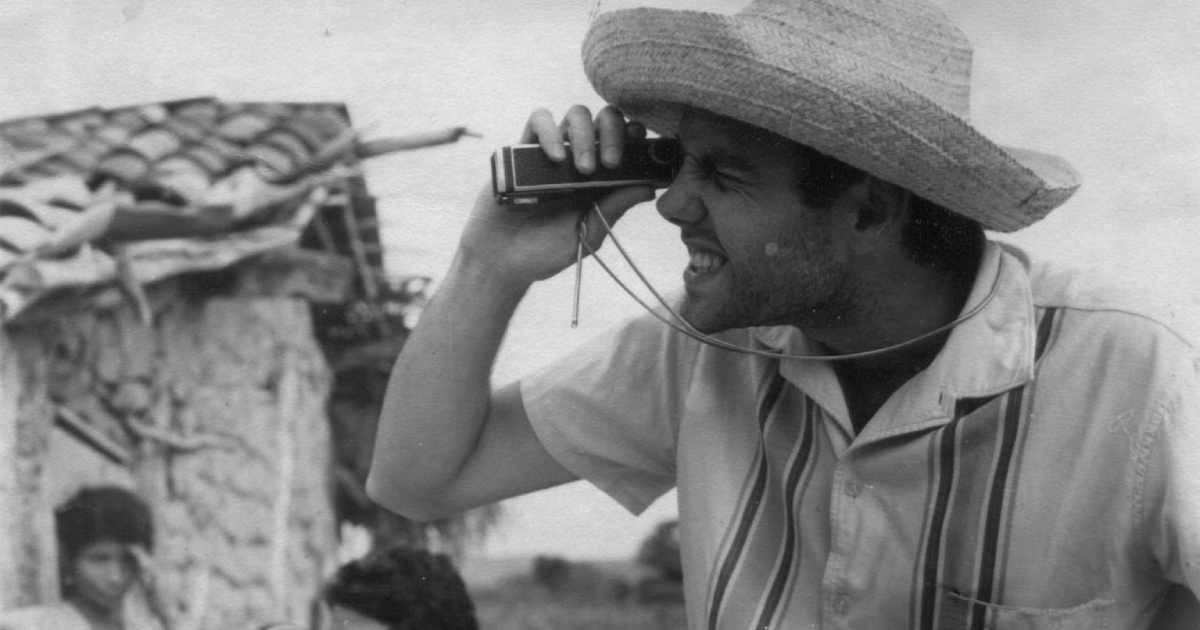

“El problema fundamental cuando nosotros hacemos un documental, es plantearse a quién está destinado ese producto. De teorías podríamos hablar aquí varios días, el problema es cómo llegar a un hombre concreto, a ese que se está jugando el pellejo, que se está jodiendo la vida trabajando en una fábrica y que tiene derecho a que por lo menos le aportemos un mensaje, contribuyamos a su propio esclarecimiento”, Raymundo Gleyzer.

El 27 de Mayo de 1976 un grupo de tareas paramilitar desapareció a Raymundo Gleyzer, cineasta y documentalista que fue fundador del grupo Cine de Base. Uno de los autores más influyentes del cine militante de los 70. Para recordar su labor y denunciar su desaparición y la de otros que dejaron su vida reflejando las injusticias de esta realidad, desde 2001 se conmemora, en esta fecha, el Día del Documentalista.

El cine nace documental con los primeros cortos de los hermanos Lumiere, pero su historia en Argentina, según distintos investigadores, tendría tres nacimientos: Un primer momento, en los sesenta, con la apertura de la Escuela documental de Santa Fé a cargo de Fernando Birri, y la llegada del cine militante, con la formación de grupos como Cine de la Base y Cine de Liberación. Un segundo momento con el retorno de la democracia en 1983 y el desarrollo de obras —no tanto militantes como políticas— más abocadas al regreso de la identidad nacional y los derechos humanos. Y, luego, tras la crisis del 2001 —y a merced de la quinta vía documental del INCAA, creada en 2007— se producen casi tantos documentales como ficciones.

Cada etapa marcó un cambio en la forma de hacer y pensar el documental, en general relacionado también con algún cambio en las tecnologías de producción, “lo cual nos conduce a pensar que el cine es el arte más sujeto a su tiempo, a cambios tecnológicos, estéticas, culturas y demás factores del contexto. Y sumemos que el cine documental pretende discutir los sucesos de lo real, retrabajar las estéticas de lo visible/audible, reflexionar memorias/historias y elaborar perspectivas sobre aspectos del mundo real. Fascinación, creencia, interrogación o transformación de la realidad mueven y alimentan al mundo documental. La resistencia material está en su base”.

El documental, un cine fundamental en la Argentina

Argentina encontró en el documental un cine con el que ser reconocida mundialmente. El proceso latinoamericano en cuanto a este género es materia de estudio en muchas zonas y ejemplo en otras. Pero también, es un lenguaje cómodo para contar las realidades de la sociedad y sus historias. Las temáticas de las películas y los abordajes varían muchísimo si uno revisa, sin esforzarse mucho, la plataforma cine.ar. Desde biografías hasta películas corales de procesos sociales, políticos o personales. Cuenta nuestro arte, nuestra cultura culinaria, nuestros barrios y nuestras identidades.

A la vez, es una herramienta fundamental para dar un análisis profundo de la realidad. Los documentales sobre la crisis del 2001, el movimiento piquetero, de fábricas recuperadas y sindicatos ganados por listas clasistas son herramientas historiográficas, pero también para el debate político.

¿Cine para quién?

Para quienes pensamos el cine y el documental, específicamente, como herramienta para la lucha por un sistema distinto, una duda que ha circulado mucho es la expresada en el subtítulo de esta nota. ¿Cómo se filma? ¿Qué se filma? Y ¿En quién se piensa cuando se monta el documental? Son preguntas que abren formas, estilos y pensamientos distintos.

En este sentido, algunos trabajos realizados como “el compañero de la cámara” establece que los distintos momentos históricos orientaron respuestas distintas.

Las producciones de los grupos Cine de Base y Cine de Liberación, desde sus distintas posiciones, fueron un catalizador que permitió abrir el debate y teorizar sobre el Tercer Cine. Un «cine-acto», capaz de hacer mucho más que oponerse al final feliz del cine industria, que fuera herramienta de politización en un momento convulsionado.

Para ello, Gleyzer usó estructuras clásicas que permitieran conectar con la historia más rápido a la gente. Mientras que el grupo de Gettino y Solanas, optó por ir por un montaje de vanguardia porque creía que la estética también era un elemento a debatir.

Ahora, casi seis décadas después de la formación de estos colectivos, es necesario volver a plantearse el rol fundamental del documental militante en la lucha de clases. En la época de las redes sociales y la lógica de la inmediatez, quizás el documental debería ser un espacio para la profundidad. Un espacio visual y sonoro que abra preguntas y genere debates. Una herramienta de politización para quienes se interesan por pensar en otro futuro.

Nuestra tarea es registrar, pero también pensar para qué y para quién. Hoy con una derecha que avanza, la falsa neutralidad es imposible. Es imperante construir pensando en cómo fortalecer el camino hacia una forma de hacer, pensar y sentir distintas. Crear para luchar por un mundo distinto, por el socialismo.

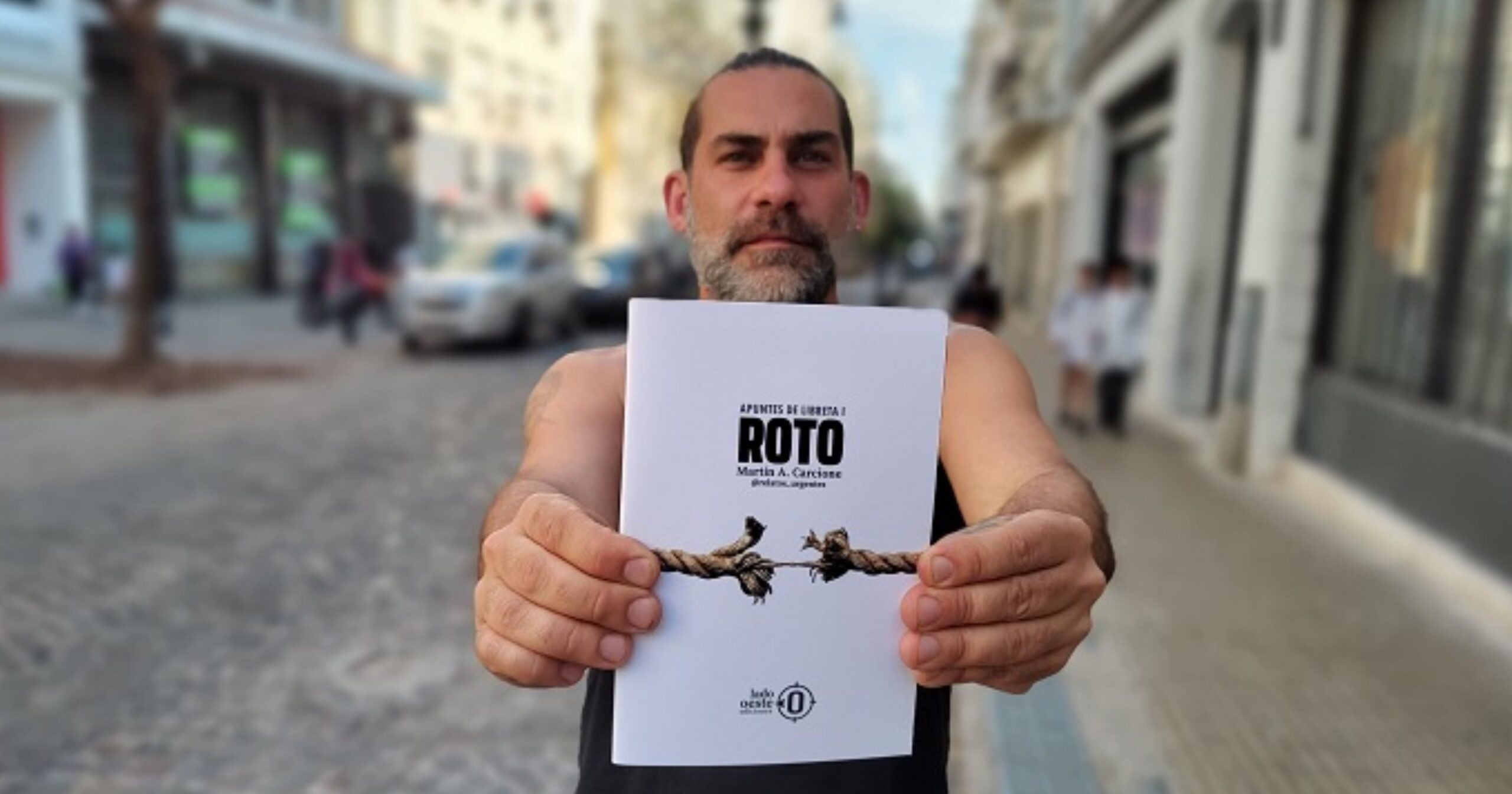

Por eso apostamos desde La Colectiva y Periodismo de Izquierda y te invitamos a sumarte.