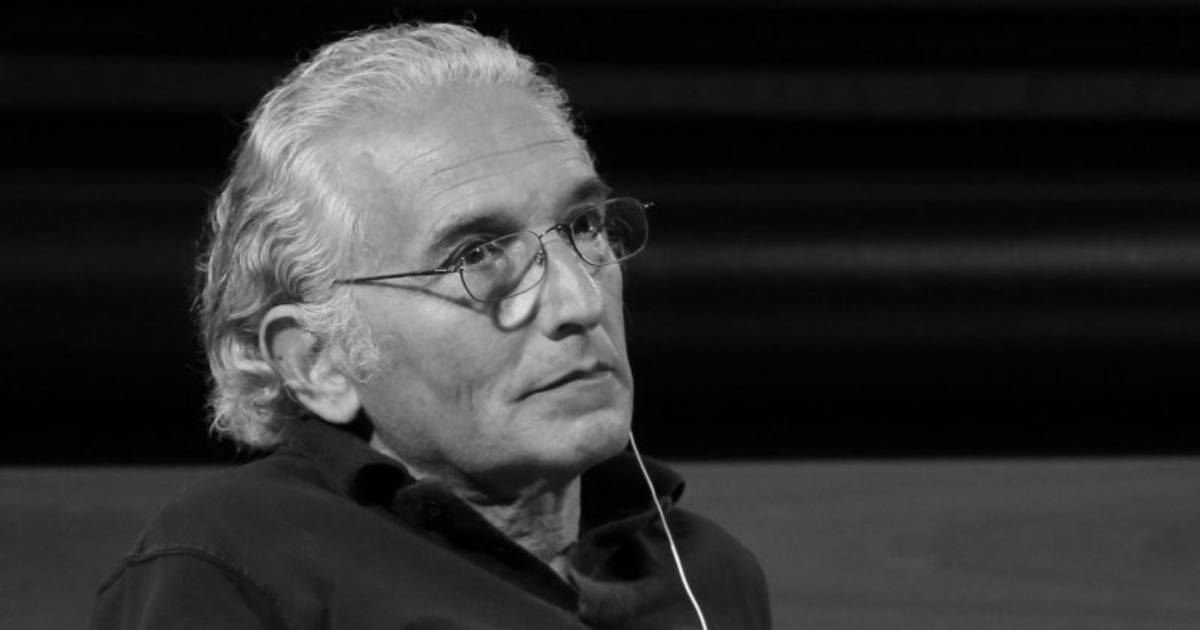

Miguel Benasayag, filósofo, psicoanalista y exmilitante del PRT-ERP, es una voz fundamental para comprender los desafíos del mundo actual. Tras sufrir el secuestro y la prisión durante la dictadura argentina, se exilió en Francia, donde ha desarrollado una extensa obra de más de 40 libros sobre tecnología, neoliberalismo y resistencia. En esta entrevista con Periodismo de Izquierda, Benasayag reflexiona sobre la resiliencia de Argentina frente a las crisis, el impacto de los algoritmos en las subjetividades y las estrategias para construir alternativas frente a un mundo dominado por la lógica del mercado y las tecnologías algorítmicas.

Nicolás: ¿Qué impresión te dejó Argentina en tu última visita, considerando que resides en Francia?

Miguel Benasayag: Mi primera impresión de Argentina es muy positiva: es un país que parece insumergible, que no se deja hundir. Comparado con Francia o, en menor medida, Italia, donde noto una falta de potencia, de iniciativa y de entusiasmo en la gente, en Argentina hay una resistencia notable. Es impresionante cómo no se rinde. Encuentro muchas personas comprometidas con lo social y lo político, con un nivel de curiosidad muy alto. La gran diferencia con Francia es que allí solo piensa quien está autorizado para pensar en un tema específico, sin mezclar disciplinas. En Argentina, en cambio, hay una curiosidad sana: la gente busca herramientas teóricas para abordar los problemas concretos que enfrenta.

Por otro lado, hay una tristeza. Para mi generación, las crisis de esta magnitud estaban asociadas a golpes de Estado, cuando nadie elegido democráticamente estaba en el poder. Ahora enfrentamos una realidad compleja: un gobierno elegido democráticamente plantea un problema nuevo. Históricamente, los golpes de Estado en Argentina, Chile o Bolivia buscaban medir el consenso social, evaluando las reacciones de los sindicatos, el pueblo y los partidos. Eran una forma de tantear si había resistencia o no. Esta vez, el proceso fue directo, con una elección democrática, y eso es un desafío.

Nicolás: Teniendo en cuenta tus investigaciones, ¿considerás que hay un vínculo entre las nuevas tecnologías, su impacto en las subjetividades y el auge de gobiernos de derecha en el mundo?

Miguel Benasayag: El estilo de Milei, con su autoridad y agresividad, está relacionado con el mundo algorítmico, que funciona sin protocolos, ritos ni cuidado por lo humano, lo social o lo cultural. No creo que haya una guerra cultural, sino una guerra contra la cultura misma. Milei representa la vanguardia de este fenómeno, con su apuesta por desregular todo, incluso creando un ministerio dedicado a la desregulación. El mundo algorítmico busca mecanizar al ser humano y al mundo. Si el fordismo fragmentó el cuerpo, controlando los movimientos de brazos y piernas, el mundo algorítmico fragmenta el cerebro, capturando sus circuitos. No soy tecnófobo; en mis investigaciones uso todas las herramientas necesarias. Pero el mundo algorítmico, en su forma actual, está profundamente ligado al neoliberalismo extremo de Milei. No es un fascismo programático, pero sí un modo de ser que se le asemeja.

Nicolás: En una entrevista reciente planteaste que las nuevas tecnologías pueden ser herramientas útiles si se adaptan a nuestros objetivos. Sin embargo, ¿no son también dispositivos de poder que moldean la realidad?

Miguel Benasayag: Es un cambio global en el mundo, que afecta el tejido mismo de lo humano, lo social y lo vivo, en el sentido que planteaba Foucault. Este cambio transforma tanto las estructuras de poder macro como la microfísica del poder. Ser de izquierda hoy es una pregunta abierta, porque conceptos centrales, como la justicia social o una mejor distribución, dependían de desarrollar las fuerzas productivas para generar abundancia. Hoy, la finitud del planeta nos obliga a repensar esto. Ser de izquierda implica articular la justicia social con la justicia ecológica, histórica y de género. En los años 70, la izquierda alternativa, como los movimientos anarco-hippies, buscaba otros modos de desear y consumir, distintos a los del sistema. Ese desafío sigue vigente. No se logra desde el poder, sino desde experiencias horizontales, transformando el sustrato mismo de la sociedad, como diría Foucault.

Nicolás: En la última década, movimientos como el feminismo o Black Lives Matter han irrumpido con fuerza, pero no han consolidado sus derechos, y hoy enfrentan reacciones conservadoras. ¿Cómo lo analizás?

Miguel Benasayag: Esos movimientos han cambiado la vida de millones de personas. Para una mujer, pasar de ser tratada como un objeto a tener la posibilidad de estudiar y ser libre; para un homosexual, una persona trans o un negro, poder reivindicar su identidad, son avances concretos. Aunque el capitalismo siga siendo feroz, estos cambios son reales. Sin embargo, los movimientos que apuntaron al poder y lo alcanzaron a menudo produjeron lo opuesto a sus objetivos. En cambio, los movimientos horizontales, que no buscaban tomar el poder sino exigir que este los siguiera, han triunfado. La trampa está en la convergencia de luchas, que históricamente subordinó las demandas de mujeres, homosexuales o negros a una supuesta contradicción fundamental. No hay una unidad que lo resuelva todo; la fuerza está en la multiplicidad.

Nicolás: Permitime un contrapunto. Existe un condicionamiento de clase. Es la estructura social capitalista la que no tolera esa multiplicidad. Justamente, por ser una sociedad que se organiza en torno a la producción y a la ganancia burguesa, cualquier subjetividad que cuestione la opresión o la explotación el sistema lo va a combatir. Cambiar la estructura, o sea hacer una revolución social, justamente para que esa multiplicidad se sostenga y, en realidad, se viva libremente…

Miguel Benasayag: Hay que cambiar la estrategia. Atacar la estructura como una unidad nos debilita, porque nos coloca en una posición especular frente al poder. Cuando te unes para formar un bloque rojo contra un bloque negro, todas las partes dentro del bloque rojo deben sacrificar aspectos esenciales. Históricamente, esto llevó a que el bloque rojo entrara en el juego especular del bloque negro, y el negro ya ganó. La opresión opera como una unidad, y debemos enfrentarla con una multiplicidad que no sacrifique sus principios por alianzas. En los años 70, la dictadura transformó una conflictualidad múltiple —feminismo, indigenismo, rock, hippies, insurrecciones, sindicalismo clasista— en un enfrentamiento binario, debilitando los movimientos. Lo vimos en el PRT, el ERP y otros grupos: la dictadura atacó la diversidad para forzar un enfrentamiento directo. En Elogio del conflicto, escrito con Angélique, planteamos que el poder es evasivo; atacarlo directamente es llegar a un lugar vacío. La fuerza está en una multiplicidad ingobernable, que no necesita acuerdos totales entre todos los grupos, pero que puede unirse tácticamente en momentos de enfrentamiento.

Nicolás: ¿Qué significa que el algoritmo nos está colonizando?

Miguel Benasayag: En neurofisiología, la colonización ocurre cuando una especie invasora desplaza a las demás, ocupando todo el espacio. El algoritmo hace eso en nuestra mente: reemplaza funciones como la memoria, la orientación espacial o la capacidad de cartografiar el entorno. Delegamos masivamente estas funciones, y eso nos formatea. En el contexto del movimiento descolonial latinoamericano, falta discutir esta colonización algorítmica. El algoritmo no es una herramienta neutra como un martillo; su uso nos transforma. Un joven del altiplano que usa la misma interfaz que un ciudadano de Zúrich queda desterritorializado, impotente. La resistencia implica usar las máquinas de manera transgresiva, conociéndolas a fondo para no ser formateados por ellas.

Nicolás: En tu libro con Ariel Pennisi, La inteligencia artificial no piensa, el cerebro tampoco, abordás el impacto del algoritmo en ámbitos como la educación y el trabajo. ¿Qué cambios prevés?

Miguel Benasayag: En educación, la pedagogía neoliberal de competencias busca que los jóvenes sean meros conectores de big data, sin necesidad de saberes profundos, solo sabiendo dónde buscar información. Esto es una forma de esclavitud moderna. En el trabajo, el algoritmo fragmenta el cerebro, como el fordismo fragmentó el cuerpo. Trabajamos con la CTA Autónoma y vemos cómo el trabajo hiperfordizado desintegra la unidad del ser humano en la producción, capturando sus capacidades. No se trata de exigir que haya un humano junto a cada máquina, sino de enfrentar esta colonización. En un libro anterior, El cerebro aumentado, el hombre disminuido, detallo los procesos neurofisiológicos de esta delegación de funciones y sus efectos.

Nicolás: ¿Es la inteligencia artificial un peligro, como lo fue la revolución industrial para los artesanos?

Miguel Benasayag: No somos ludditas ni tecnófobos, pero aún no sabemos cómo articular virtuosamente lo humano, la cultura y el mundo algorítmico. La idea de que las máquinas harán las tareas tediosas mientras nosotros disfrutamos es una utopía falsa. Lo que vemos es un apartheid global: fortalezas protegidas y “zonas de sacrificio” donde todo está permitido. Ser de izquierda hoy implica no solo enfrentar al poder, sino crear un saber-vivir alternativo que integre lo humano y la tecnología.

Nicolás: ¿Corre la izquierda el riesgo de quedar en posiciones conservadoras frente a estas transformaciones tecnológicas?

Miguel Benasayag: Antes, ser de izquierda era romper cadenas y desregular sistemas opresivos. Hoy, paradójicamente, implica establecer límites frente a un neoliberalismo que dice que todo es posible. La izquierda debe defender los límites de lo vivo y lo cultural, como los ciclos naturales o la justicia ecológica, frente a propuestas como las de Milei, que promueven una libertad sin restricciones. Esto nos coloca en una posición nueva: proteger lo humano frente a la desregulación total.

Nicolás: ¿Qué marca esos límites?

Miguel Benasayag: En el colectivo “A pesar de todo”, investigamos cómo el extractivismo, incluso en el cuerpo humano, elimina límites naturales, como los ciclos menstruales o el sueño, para maximizar la explotación. Esto se presenta como progreso, pero es una forma de dominación. Ser de izquierda hoy implica encontrar límites reales, basados en lo vivo y lo cultural, frente a un sistema que los ignora.

Nicolás: Slavoj Žižek plantea frenar la transformación del mundo para repensarlo. ¿Coincidís?

Miguel Benasayag: Sí, pero con dos diferencias. Primero, hay que pensar actuando, en relación con prácticas concretas, no desde una biblioteca. Segundo, debemos abandonar la idea de una justicia total tras la revolución. Aunque un cambio radical sea necesario, el mundo que venga no será perfecto; resolverá problemas, pero surgirán otros. Hay que hacer el duelo de la sociedad ideal y aceptar que la lucha es continua.

Nicolás: La idea de límite aparece recurrentemente. ¿Cómo se relaciona con la consigna de la libertad?

Miguel Benasayag: La libertad es la muerte para estos hijos de puta. La derecha ha capturado la idea de libertad, transformándola en romper lazos sociales. En un artículo con Ariel Pennisi, planteamos que la libertad, en el sentido neoliberal, significa liberar a los “lobos” de toda restricción. Frente a esto, proponemos la liberación colectiva, que reconoce que somos una sociedad, no individuos aislados. La liberación implica construir lazos, no destruirlos.

Nicolás: ¿Algún comentario final?

Miguel Benasayag: Estoy muy contento con este encuentro con la izquierda argentina. Estos temas —la colonización algorítmica, la multiplicidad de luchas, los límites de lo vivo— deben ser asumidos por la izquierda. No podemos quedarnos en una postura romántica o utópica. La izquierda debe proponer alternativas serias y viables frente a un sistema que se presenta como lo único posible.

Entrevistó Nicolás Mileo