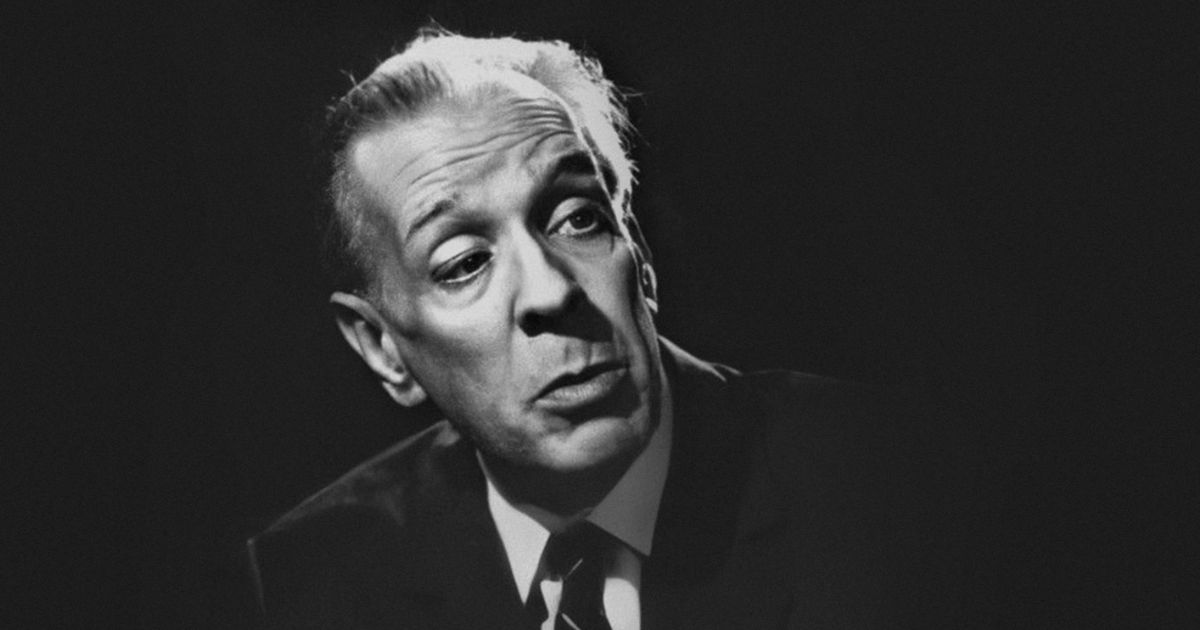

Se cumplen 38 años de la muerte de Jorge Luis Borges y todavía hoy sigue deslumbrando y sorprendiendo su obra escrita y también la no escrita (sus entrevistas, por ejemplo). Para rendirle homenaje a este escritor argentino y universal se me ocurre buscar un paradigma que intente un acercamiento a una figura tan compleja como él.

El caleidoscopio

Hace quince años que leo a Borges con apasionamiento. Es una experiencia fascinante que cambió, igual que la lectura de Marx o la Piaget o la de Prigogine, mi forma de ver el Universo, mi cosmovisión. Pero con Borges pasa algo especial. Cuando me acerco a su lectura global me parece como esos cristales poliédricos que actúan como prismas cuando la luz los atraviesa y según de qué lado se mire siempre se ve un color diferente. Yo diría que Borges no es un escritor común, diría que es un escritor caleidoscópico. Por eso les propongo ver diferentes “caras” de ese cristal.

Borges el poeta

En 1923 un joven escritor sacude a Bs As con un libro de poesías –su primer libro– “Fervor de Buenos Aires”, que señala el carácter específico de la metrópoli naciente, otrora aldea, captando su tradición reciente. El emparentamiento de esta poesía con el tango es evidente. La cultura del tango arrabalero, tomada como la leyenda de los compadritos y los cuchilleros, el tono orillero de esa Buenos Aires mansa recostada en las márgenes del Plata y el Riachuelo por el Sur y el Medrano por el Norte se advierte rezumando las estrofas sin rima forzada, a veces sonante y a veces disonante que caracterizó a la poética borgiana desde siempre como ocurre en Arrabal donde se advierte ese sabor:

[…] y sentí Buenos Aires.

Esta ciudad que yo creí mi pasado

es mi porvenir, mi presente;

los años que he vivido en Europa son ilusorios,

yo estaba siempre (y estaré) en Buenos Aires.

O en Cercanías:

Los patios y su antigua certidumbre,

los patios cimentados

en la tierra y el cielo.

Las ventanas con reja

desde la cual la calle

se vuelve familiar como una lámpara.

Sin embargo, la relación del escritor con el tango fue más bien paradójica. Nunca fueron sus poemas lo suficientemente populares para llevarlos a las canciones hasta recién en 1965 de la mano de un tanguero transgresor: Astor Piazzolla que puso música a sus versos en un disco de antología, “El Tango”, con la voz de Edmundo Rivero y los recitados de Luis Medina Castro (actor). Por otra parte, su odio al ícono máximo de la canción tanguera Carlos Gardel fue explicitada en más de una ocasión sin razón suficiente que la justifique más que la originalidad de sus declaraciones y el desdén por las letras misóginas que poblaron el tango-canción en los años 20. En ese momento su poesía retorna a lo ancestral como una reminiscencia, una rara evocación de un tiempo no vivido. Así es su lamento en Jacinto Chiclana:

[…] Nadie habrá habido como él

En el amor y en la guerra

Sobre la huerta y el patio

Las torres de Balvanera

Y aquella muerte casual

En una esquina cualquiera […]

En El otro, el mismo nace su devoción porteña, aunque su perfil literario siempre fue una combinación de localismo e internacionalismo, que es bien expresado en el contraste entre Two english poems y El Tango:

[…] Que sólo es tiempo. El tango crea un turbio

Pasado irreal que de algún modo es cierto,

El recuerdo imposible de haber muerto

Peleando, en una esquina del suburbio.

Pero quizás es 1964su poema más simbólico donde escarba la soledad y la alienación:

[…] Ya no seré feliz. Tal vez no importa.

Hay tantas otras cosas en el mundo;

Un instante cualquiera es más profundo

Y diverso que el mar. La vida es corta

Y aunque las horas son tan largas, una

Oscura maravilla nos acecha, […]

Borges y los cuentos

El escritor palermitano fue un entusiasta de los breves relatos. Los leyó y los cultivó con pasión. NUNCA escribió una novela. Toda su extensa obra está compuesta de cuentos cortos y largos, ensayos y poesía y algunas cosas difíciles de clasificar. No obstante, siendo un lector de las gruesas novelas clásicas y de sus contemporáneos prefirió ser cuentista con la pretensión evidente de provocar impacto en los lectores, tal como definía Cortázar cuando se refería al cuento al decir que “gana la pelea por nocaut mientras la novela gana por puntos”. Y si bien sus nocauts no son contundentes como eran los de Mohamed Ali los cuentos borgeanos producen una sensación de desconcierto, de intriga no resuelta y de ganas de ir por más que podrían considerarse un impacto. Tal el caso de El Aleph, El muerto, El jardín de los senderos que se bifurcan, Las ruinas circulares, Funes, el memorioso, El inmortal, La rosa de Paracelso, Emma Zunz, etc. Los cuentos de Borges están atravesados de laberintos, espejos eternos que se enfrentan y se reproducen como los sueños y las pesadillas pero que en la pluma del escritor logran un efecto especial. Junto con El Aleph, la colección de cuentos Ficciones (1944) contiene verdaderas maravillas. En Las ruinas circulares, Borges juega a ser Dios; juega con el mito de la creación y la desmitifica. ¿Ateo? Y se despacha con una reflexión que nos deja perplejos: […] A las nueve o diez noches comprendió con alguna amargura que nada podía esperar de aquellos alumnos que aceptaban con pasividad su doctrina y sí de aquellos que arriesgaban, a veces, una contradicción razonable. Los primeros, aunque dignos de amor y de bueno afecto, no podían ascender a individuos; los últimos preexistían un poco más. […]

La forma que concibe al individuo como un valor supremo pero conectado a la humanidad y a su época, soslaya aquí el supuesto individualismo borgiano. Esa obsesión mítica del mundo lo llevó a crear su propio mundo desafiando a la inteligencia como en La biblioteca de Babilonia: […] El universo (que otros llaman la Biblioteca) se compone de un número indefinido, y tal vez infinito, de galerías hexagonales, con vastos pozos de ventilación en el medio, cercados por barandas bajísimas. Desde cualquier hexágono se ven los pisos inferiores y superiores: interminablemente. […] Esta imagen magnífica y espeluznante a la vez es seguro la de tantos enigmas que el inconsciente colectivo alberga, un delgado equilibrio entre la lucidez y la locura. Y constata esta imagen onírica y poética del infinito y la eternidad del universo en La rosa de Paracelso: […] Quiero que me enseñes el Arte. Quiero recorrer el camino que conduce a la Piedra. Paracelso dijo con lentitud:

– El camino es la Piedra. El punto de partida es la Piedra. Si no entiendes estas palabras, no has empezado aún a entender. Cada paso que darás es la meta. […]

Los cuentos de Borges, plagados de metáforas, de símbolos y alegorías son un verdadero manual de filosofía. Mucho más interesante que las aburridas especulaciones idealistas de Heidegger y otros existencialistas.

Borges matemático

Guillermo Martínez escritor y matemático argentino escribió un libro muy original que a la vez revela esta cara “desconocida” del maestro. Tal vez intuida, sospechada o abordada tangencialmente la matemática en Borges ha sido casi permanente. “Martinez ilumina la relación estética entre la literatura y la matemática, rastrea los elementos de esta ciencia en la obra de Borges y demuestra la articulación profunda de los mecanismos de abstracción y estructuración lógica en sus relatos, en su estilo y en su credo artístico.” (Sinopsis de Ed. Seix Barral).

Multiples ideas de matemática moderna incluyendo conceptos como la teoría de conjuntos, recursión, la teoría de caos, y sucesión matemática infinita, pueden extraerse de obras como El Aleph, El jardín de los senderos que se bifurcan, La biblioteca de Babel, El acercamiento a Almotásim, etc. La mayoría de los conceptos matemáticos en Borges proceden de la teoría de conjuntos infinitos de Georg Cantor. Martínez afirma que “La matemática se desliza en los textos de Borges dentro de un contexto de referencias filosóficas y literarias”. Un aspecto fascinante e increible del escritor.

aunque los enlaces más fuertes que Borges tuvo con la matemática son a través de la. El

Borges ensayista e historiador

Un gran porcentaje de la obra escrita de Borges se compone de diversos y sorprendentes ensayos, algunos más cortos otros mas largos, pero todos ellos caracterizados por una notable profusión de términos y giros gramaticales que pueden volverse abrumadores para los lectores no acostumbrados a las obras complejas pero que con paciencia revelan una enorme riqueza argumental.

Entre esta especie borgiana encontramos algunos paradigmáticos como los Nueve ensayos dantescos, El idioma de los argentinos, El tamaño de mi esperanza, Evaristo Carriego y varios más. En muchos de sus ensayos y libros Borges analiza a distintos personajes de la historia política y literaria argentina en especial la literatura gauchesca del siglo XIX, entre los destacados están Sarmiento, Mitre, Urquiza, etc. Pero centra sus analisis y críticas en autores como Hilario Ascasubi, José Hernandez, Ricardo Guiraldes, Leopoldo Lugones, entre otros.

¿Hay una dialéctica borgiana?

En “El escritor argentino y la tradición” una conferencia que Jorge Luis Borges dictó en el Colegio Libre de Estudios Superiores en 1951 (agregada y publicada en la reedición de 1957 de Discusión un ensayo original de 1932) Borges utiliza –quizás sin saberlo– los métodos de la lógica dialéctica de Hegel. Esta conferencia fue una dura critica al populismo literario y contiene todos los ingredientes de una magistral enseñanza sobre la contradicción. Cito aquí un breve párrafo de ella. Para una comprensión mayor de este aspecto borgiano

Te puede interesar: https://periodismodeizquierda.com/literatura-borges-y-la-argentinidad/

“Los poetas populares del campo y del suburbio versifican temas generales: las penas del amor y de la ausencia, el dolor del amor, y lo hacen en un léxico muy general también; en cambio, los poetas gauchescos cultivan un lenguaje deliberadamente popular, que los poetas populares no ensayan. No quiero decir que el idioma de los poetas populares sea un español correcto, quiero decir que si hay incorrecciones son obra de la ignorancia. En cambio, en los poetas gauchescos hay una busca de las palabras nativas, una profusión de color local. La prueba es ésta: un colombiano, un mejicano o un español pueden comprender inmediatamente las poesías de los payadores, de los gauchos, y en cambio necesitan un glosario para comprender, siquiera aproximadamente, a Estanislao del Campo o Ascasubi.” ¿Cuál es la maravillosa herramienta dialéctica que aquí utiliza Borges? El escritor separa forma de contenido y los confronta en sus relaciones mutuas. Para Hegel la forma y el contenido guardan una relación de contradicción: si la forma y el contenido se incluyen entre sí, la relación tiene un equilibrio estable; en cambio si la forma y el contenido se excluyen o contradicen la relación se vuelve efímera, inestable y tiende al desequilibrio. Esta es una de las más importantes enseñanzas de Hegel y que también magistralmente usó Marx. Observa que hay “la poesía de los gauchos” y hay “la poesía gauchesca”. Dialéctica, quimicamente pura.

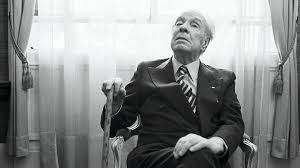

La academia sueca y el No-Nobel de Borges

El premio Nobel de literatura que otorga la Academia sueca de ciencias a escritores y escritoras de diferentes paises siempre ha sido un tema controversial. No podemos olvidar el nobel que otorgaron a Bob Dylan en 2016, un cantautor que no publica libros solo las letras de sus canciones que por poéticas que fueren y por profundo que sea su mensaje y excelente su trayectoria, no puede estar en competencia con miles de escritorxs de todo el mundo que publican libros de prosa o poesia y que merecerían esa y otras distinciones.

En más de una ocasión el otorgamiento de esta –considerada la máxima distinción mundial en literatura– ha sido arbitraria, caprichosa y “políticamente correcta” en el mal sentido de la palabra.

Lamentablemente Borges fue nominado varias veces a esta distinción y nunca la recibió. Esto fue considerado por todas las grandes personalidades de la cultura mundial como un despropósito, pero la academia no se inmutó.

Borges que era una figura pública excentrica y tenía humor acido e ironía tenaz siempre se mofó de esta “discriminiación”. Para la academia él no era un escritor “políticamente correcto” demostrando que nunca fue imparcial en sus juicios. Una vez el escritor dijo “Ojalá me juzguen en el futuro por lo que he escrito y no por lo que he dicho”.

No se justifica entonces el castigo y podemos decir que la historia tarde o temprano reivindicará a Borges como uno de los más importantes escritores del siglo XX.

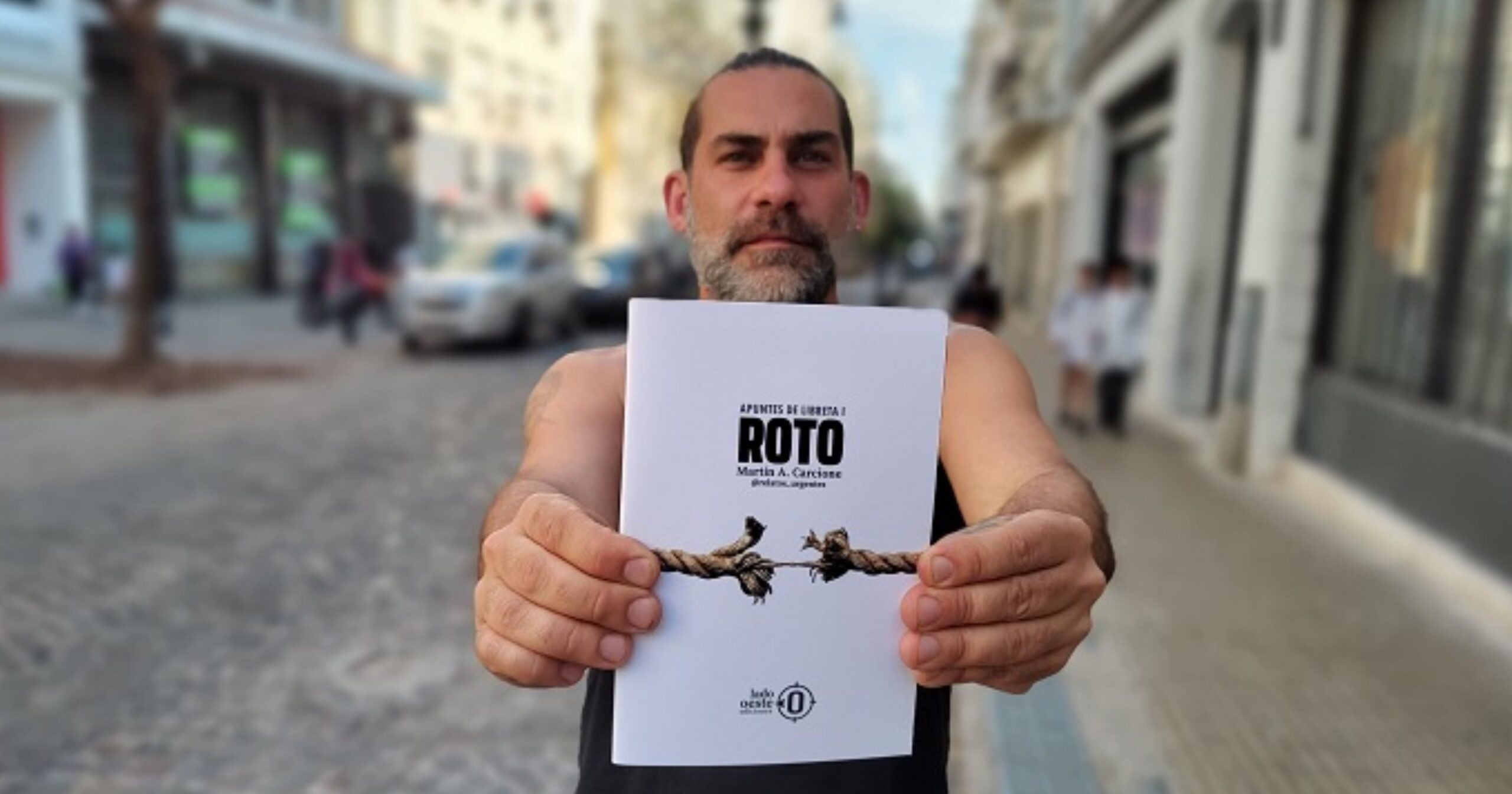

Revivamos al escritor

¿Para que sirve leer a Borges? Fuera del placer que su escritura produce, la prosa, la ficción, los ensayos y la poesía borgiana son para lxs jovenxs escritorxs de este siglo una escuela que guiada y orientada por otros escritorxs puede ser muy gratificante. Se aprende a escribir leyendo al escritor palermitano. Pero tambien se aprende a pensar. A dejar esos limitados pensamientos con que nos formatea la cabeza la lógica formal aristotélica que a sangre y fuego nos impone la escuela e incluso la academia universitaria.

Leer a Borges es permitir nacer una lógica y pensamiento más sensible, más profundo y sobre todo más dialéctico porque más allá de las tendenciosas identificaciones que se hacen de él con el existencialismo de Heidegger y la fenomenología de Husserl, su obra es una obra llena de contradicciones que se contradicen a sí mismas y se resuelven en una nueva contradicción. Borges es dialéctica.

Revivamos al escritor en esa contradicción.

Por Orlando Restivo.