Qué difícil es definir a la escritora Mariana Enríquez. La industria editorial, el público oficial y el “fan club” la definen como una escritora del género de terror. La crítica en general la considera como una de las mejores escritoras de las últimas décadas y del tiempo actual. Sin duda lo es. En mi humilde opinión, integra el podio de las escritoras vivas junto con Samanta Schweblin y Liliana Hecker. Aunque también incluiría allí a Ana María Shúa y a Esther Cross. Probablemente haya, más que un podio, un escenario colectivo en el que ingresan seguro Leila Guerriero, Claudia Piñero, Liliana Bodoc, Gwendolyn Díaz-Ridgeway, Sylvia Iparraguirre, Gabriela Cabezón Cámara y la joven y aclamada escritora trans-género Camila Sosa Villada. Sin embargo, al googlear el nombre de la escritora esta aparece en primer lugar, mostrando el éxito editorial y cultural que representa dicho nombre. Pero la dificultad radica en que encasillar a la talentosa autora en el género es una mezquindad, ya que ella excede el marco de una simple escritora de novelas de terror.

Mariana Enríquez representa esa estética literaria que interpela a la realidad y al lector mostrando el lado oscuro de la sociedad y la cultura actual y también de la historia, creando situaciones y personajes que oscilan entre lo fantástico y lo horroroso sin abandonar la escritura prolija, poética y la corriente del realismo formal. Los formalistas rusos tendrían un trabajo arduo para incluirla en sus esquemas. Mariana nos abruma con sus imágenes tétricas pero nos recuerda todo el tiempo que eso es lo que nos pasa todos los días cuando salimos de nuestra casa al trabajo, cuando vamos en el tren o subte o recorremos una de las inseguras barriadas del conurbano profundo, especialmente de noche. La noche, lo oscuro, lo tenebroso son el material integrante de toda su literatura. Las pesadillas, los sueños bordean lo absurdo y lo grotesco en sus narraciones. También el asco y la náusea con esas fotografías de personajes rayanos en la repugnancia pero que también nos recuerdan todo lo desagradable de la vida y del mundo en el que vivimos. Un cierto tono sartriano recorre sus textos.

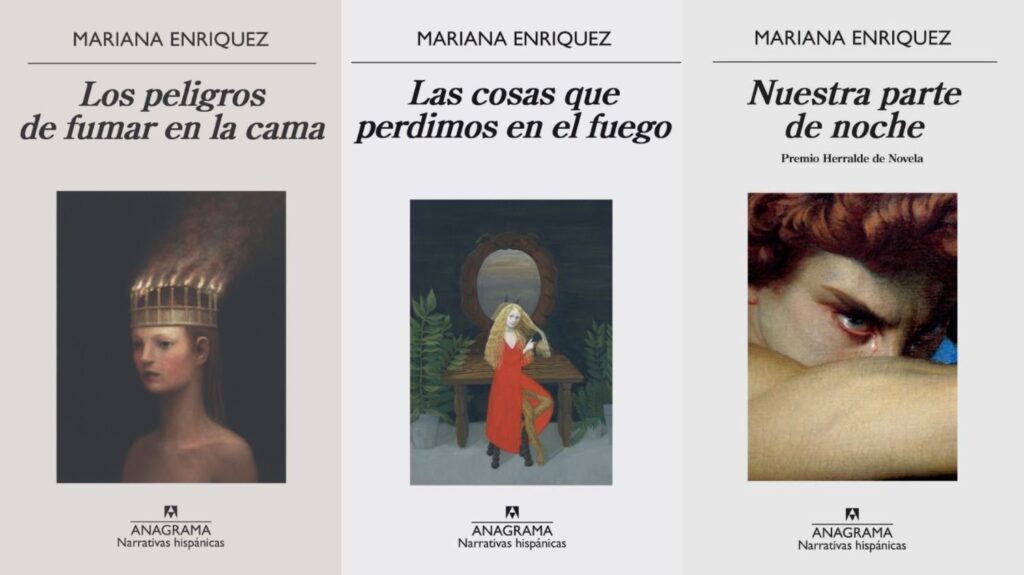

En Chico sucio (Las cosas que perdimos en el fuego; Anagrama – 2016) nos muestra en dos planos dos mundos: el real de un pobre chico de la calle y el macabro de las prácticas de sacrificios humanos y las sectas africanistas y otras. Crea un suspenso que nos mantiene tensos y expectantes pero deja correr a lo largo del cuento una crítica social intensa. Y no pierde nunca su belleza estética: “[…] No tendría que haberlo dejado volver con su madre. Cuando ella me amenazó con la botella, tendría que haber llamado a la policía para que la metieran presa y quedarme yo con el chico o ayudar a que entrara en adopción con una familia que lo quisiera. Pero no. Me enojé con él por malagradecido, porque no me defendió ¡de su madre! ¡Me enojé con un chico aterrorizado, hijo de una madre adicta, un chico de cinco años que vive en la calle! ¡Que vivía en la calle porque ahora está muerto, degollado! […]”.

En El desentierro de la angelita (Los peligros de fumar en la cama – Anagrama – 2009) el sarcasmo y la intriga van asociados a imágenes degradantes y sombrías expresando que todos tenemos un dolor que enterrar y que muchas veces este vuelve de modo recurrente: “[…] La angelita no parece un fantasma. Ni flota ni está pálida ni lleva vestido blanco. Está a medio pudrir y no habla. La primera vez que apareció creí que soñaba y traté de despertarme de la pesadilla; cuando no pude y empecé a entender que era real grité y lloré y me tapé con las sábanas, los ojos cerrados fuerte y las manos tapando los oídos para no escucharla –porque en ese momento no sabía que era muda–.[…]”. Quien crea que este cuento es un cuento fantasmagórico se equivoca. Es un cuento que habla de la persistencia del dolor o tal vez de esas cosas que a veces no podemos terminar.

Una trayectoria brillante

Mariana es una escritora joven a pesar de sus 50 años, porque su tono de frescura y su irreverencia cuasi adolescente la muestran lejos de los formales y acartonados personajes de la literatura. Es una activista contracultural a pesar de que sus obras ya son patrimonio de la cultura oficial. Nació en 1973. Es periodista, subeditora del suplemento Radar del diario Página/12 y docente. Sus primeras inspiraciones literarias sindican a Stephen King y H. P. Lovecraft. Colaboró en las revistas TXT, La Mano, La Mujer de mi Vida y El Guardián. Participó en el programa de radio Gente de a pie de Radio Nacional. Desde el año 2020 fue directora de Letras del Fondo Nacional de las Artes. Publicó su primera novela Bajar es lo peor en 1992 en la editorial Planeta. Justamente esta no es una novela de terror, aborda la cuestión de la inestabilidad adolescente, el alcoholismo, las drogas, el rock, entre otros. Mariana es fan del punk y el rock. Juan Forn fue su padrino cuando era editor de esa editorial. Este libro, aunque no es autobiográfico, refleja la vida de la escritora en una especie de “perdición” o descontrol cuando estudiaba en la UNLP la carrera de periodismo. Sus obras se publicaron en revistas internacionales como Granta, Electric Literature, Asymptote, McSweeney’s, Virginia Quarterly Review y The New Yorker. En 2019 ganó el premio Herralde -el más codiciado por los escritores iberoamericanos en la actualidad- con su novela Nuestra parte de noche (Anagrama – 2019).

En su trayectoria también se cuentan las novelas Como desaparecer completamente (2004), Chicos que vuelven (2010), Este es el mar (2017) y la reciente Un lugar soleado para gente sombría (2024).

Nuestra parte de noche es justamente un símbolo del uso de dos planos que hace Mariana con su escritura, la ficción y el horror por un lado, y la realidad retratada por esa ficción en otro plano, porque el argumento de esta transcurre durante la dictadura militar genocida. Dice la sinopsis de Anagrama: “Un padre y un hijo atraviesan Argentina por carretera, desde Buenos Aires hacia las cataratas de Iguazú, en la frontera norte con Brasil. Son los años de la junta militar, hay controles de soldados armados y tensión en el ambiente. El hijo se llama Gaspar y el padre trata de protegerlo del destino que le ha sido asignado. La madre murió en circunstancias poco claras, en un accidente que acaso no lo fue […]”. De una u otra manera y sin panfletos o clichés Mariana ha condenado a la dictadura y al fascismo.

Tanto en una novela gótica como Bajar es lo peor o una novela de horror como Nuestra parte de la noche anidan los personajes que reflejan la sociedad burguesa aunque ella no lo manifieste así, personajes que se muestran con una desnudez asombrosa, sombríos, turbios, repulsivos, anodinos, inexpresivos, gente a la deriva, gente sin futuro ni dones particulares: todo lo esencial de una radiografía del mundo actual. Una pintura cuasi alegórica del paisaje de nuestra civilización decadente. ¿Qué más terrorífico que este mundo capitalista e imperialista en plena degradación? ¿Qué más siniestro que este gobierno libertario y su plan de ajuste y destrucción del estado? Que su intento denodado y tenaz, aunque brutal y absurdo, de cambiar el régimen político e institucional como una forma de volver al horror de los años oscuros de la dictadura; intento que hasta ahora ha chocado con la resistencia obrera y popular y esperamos que fracase . No hay nada más terrorífico que ciertas realidades y Mariana se encarga de traducir al lenguaje literario con maestría, oficio y estética clara y sobria esas cuestiones y convertirla en cuentos de terror. Mariana, como muchxs escritorxs actuales ya no necesita crear monstruos ni vampiros ni mutantes para mostrarnos todo aquello que no queremos ver.

¿Una nueva Cortázar? Empoderamiento y feminismo

Si Borges fue emperador de la metáfora y Cortázar de lo fantástico, la literatura argentina actual que ha dado en llamarse “nueva narrativa argentina”, hace uso de toda clase de recursos para crear ficción a partir de la realidad, de los contenidos de esta época, de las modernas costumbres y hábitos en un mundo de información dominada por las redes sociales. En este panorama Mariana se erige como un émulo femenino y feminista de Fogwill o de Laiseca. Tiene la plena desfachatez y la no solemnidad de estos pero tiene el lenguaje de nuestras generaciones actuales y consagra todas aquellas cosas que las olas feministas y de diversidad o disidencia sexual ponen en la agenda política y social.

Precisamente Enríquez no es una escritora “políticamente correcta” en la medida que sus textos incomodan al estatus quo y desafían estas “macabras” tendencias libertarias, capitalistas y anti-derechos.

Leer a nuestra mujeres escritoras

Enríquez como las mencionadas al inicio y otras aborda este tiempo y este mundo contemporáneo con un fuerte y sostenido espíritu crítico. Y reitero lo que dije más arriba, no lo hace con rimbombantes consignas, situaciones evidentes, modismos o esquemas reiterados tan afectos a lxs clásicxs escritorxs de terror de todos los tiempos. Lo hace con una simpleza tan minimalista como sorprendente porque entiende perfectamente el supremo valor de una palabra con la que nos fustiga, nos acicatea; son arietes que derrumban los muros que trazamos para no enfrentar aquello que da miedo. Es en ese sentido una literatura más psicológica que tétrica. En otras escritoras estos y otros aspectos son abordados con distintos estilos y técnicas narrativas, pero no podemos dejar de mencionar a Samanta Schweblin y su Respiración cavernaria o El cavador, donde la amenaza de la muerte ronda con un misterio y una intriga que cortan el aliento; pero en el fondo es el misterio que la vida de todos engendra, un misterio que no tiene solución.

La nueva narrativa argentina tiene a las mujeres en un lugar de empoderamiento compitiendo -en el buen sentido del término- con los varones por una preeminencia que estos tuvieron en las letras argentinas durante décadas. Necesitamos que se multipliquen las Enríquez, las Schweblin, las Valenzuela para que la literatura argentina siga creciendo y acompañando los tiempos que corren: la lucha de lxs trabajadorxs, la juventud, las mujeres y las disidencias sexuales.

Por eso hay que leer a las escritoras.

Orlando Restivo